こんな授業があったんだ|第58回|池を掘る〈後編〉|宮崎勇市

授業「池を掘る」

魚を飼おうと、まず池づくりから 〈後編〉

(小学1年生・1992年)

宮崎勇市

穴は深くなり、大雨で水が溜まる。

子どもたちは大はしゃぎ

2学期になり、9月2日から池掘り再開です。子どもたちも慣れたもので、「さあ、やろう」というと、外の物置小屋のまえに並び、私が鍵を持っていくのを待ってます。そして、それぞれ好みの道具で作業を始めます。

50cmぐらいまで掘りすすんだころ、教頭先生が「宮崎さん、いま掘っているところから、ポリエチレンの帯みたいなものがでてんだろう」といいます。

「ええ、いくら引っぱってもずるずるとでてきてじゃまだから、切って捨てようかと思ってるんですが」

「帯に字が書いてあんの、読んだ? あれは、この下に高圧線が埋まってるから掘らないでくださいって書いてあんだよ。検査にきた人が『すぐ掘ったところを埋めてください』ってよ。よかったよ、いままで事故が起きなくて」

ドリルハンマーが高圧線に触れていたら、いまごろ私は死んでいたかもなあと背筋を冷たいものが流れましたが、ここまで掘ってぜんぶ埋めもどすわけにもいかないので、その部分だけ埋めました。

いけづくり

うちだ ゆきひろぼくは スコップや くわや ばけつを

つかいます

ばけつで 50かい はこぶ

深さが増してくると、先が見えてきて、つらい作業も楽しくなってきます。「土運び50回」とか「10分掘ったら交代」とか目標を決めて、子どもたちは働きます。

一方、深くなると、地面にポッカリ開いた穴は子どもたちの楽しい遊び場になります。また、残土を積みあげたところも山になっていて、これも遊び場です。遊ぶほうに力を入れる子もたくさんでてきました。

9月の暑いなかでの作業。運動会の練習もあり、子どもたちも少々、疲れたようでした。

運動会の2日後の29日夜、多量の雨が降りました。

翌30日、子どもたちと池のようすを見にいきました。満々と土色の水が溜まっています。「わあ、すごい!」と子どもたちの感激の声があがります。自分たちが掘ってきた穴に水が溜まると確かに池と呼べるものになるということを、雨が証明してくれたのです。

男の子たちがはいりはじめました。最初は膝まで。しかし、すぐ深くなりますから、半ズボンをたくしあげてもまにあいません。そうなると、もう泳いでも同じこと。服を着たままジャボンジャボンと楽しそうです。なかには、わざと一度すべってころんでからはいる子もいます。ちょっと見にいくつもりだったのが、2時間めの終わりまで遊んでしまいました。

いけ

きむらゆうきいけに はいって あそんでいたら

ころんで じゃぼんと

こしまで はいってしまった

溜まった水が地中に滲みこみ、最後の仕上げに掘ったのが10月7日でした。子どもたちの胸ぐらいの深さになりました。

池に防水シートをはって、水を入れ、

フナを放して、いよいよ完成!

私は、子どもたちが魚の世話をしなくなったら、この池を埋めもどそうと考えています。つぎの1年生が池を必要とするなら、そのときは、また彼らが掘ればいいと思うのです。

ですから、コンクリートで底や壁を固めるわけにはいきません。そこで、建設現場でよく使われるポリエチレン製のブルーシートを2枚もらってきて、ガムテープでつないで防水することにしました。

10月8日、ブルーシートをはって子どもたちと水を入れました。「さあ、完成したぞ」と喜びあいました。

ところが、10月8日の夜は雨風がひどく、9日の朝、行ってみたら、見るも無残な姿でした。ブルーシートの継ぎ目のガムテープははがれ、シートは水に浮いています。防水対策の考えなおしです。

10月21日、ブルーシートを10m×5mにして、二重にしてはりました。底にコンクリートのU字溝を2つ入れて、水をはりました。ようやく完成しました。

つぎの日、同僚の教師が家からフナを10匹もってきてくれました。さっそく池に放し、みんなで万歳です。

10月23日、池にフナがはいったけど、どうしたらいいと聞きました。

「フナのえさを買ってきてあげる」

「えっ、フナは川にいたとき、買ってきたえさを食べてたのか?」

「ミミズ食べてんだよ」

「じゃあ、ミミズをとってきてやらなくちゃ」

子どもたちと移植ゴテを手に学校中をミミズ捜しです。ところが、なかなかいません。隣のクラスの先生の話だと、昨年はいっぱいいたというのですが……。

事故が起きないよう、池がよごされないよう、

当番で見張り、柵も作る

このころ、問題がでてきました。ひとつは、池が深いこと、ブルーシートはよく滑ること、したがって、子どもが池に落ちたらなかなか上がってこれないのです。放課後や土・日に事故が起きないともかぎりません。

ふたつめは、近所の子や他学年の子どもたちがこの池で遊ぶことです。釣竿を持った3年生がいたり、網を持った子がうろついていたりします。月曜日になると、土・日に遊んだあとがあります。お菓子の袋が投げこまれていたり、トレビの泉とまちがえたのか、1円玉や10円玉が底で光っていたりします。あるときは、幼児用のビニールボートが浮いていたこともありました。

月曜日になると、朝いちばんに池を見にいきます。

「みんな、どうしたらいいと思う?」

「見張りをする」

「毎日か?」

「うん、毎日やる。当番きめてやればいいじゃん」

「日曜日も?」

「日曜日はダメ、私、用事あるもん」

「おら、ひまだ」

「とにかく当番を決めようか。えさもやらなきゃなんないしな。給食当番、そうじ当番、飼育当番と1週間ずつやるか。それで、日曜日は、ひまな人がきてやろう」

「いいよ」

「えさをやったり、見張りをしたりするのは当番がやるとしてもだよ、ここで遊んだり、いたずらしないように注意するのに、一日中、見張ってるっていうわけにはいかないだろう?」

「じゃあ、どうすんの? 先生」

「先生が君たちに聞いてんだよ」

「金網はればいいじゃん」

「とにかく、池のまわりになにか作るか……」

ということで、事務の先生や用務員さんに予算や材料について相談しました。その結果、木で柵をめぐらすことになりました。

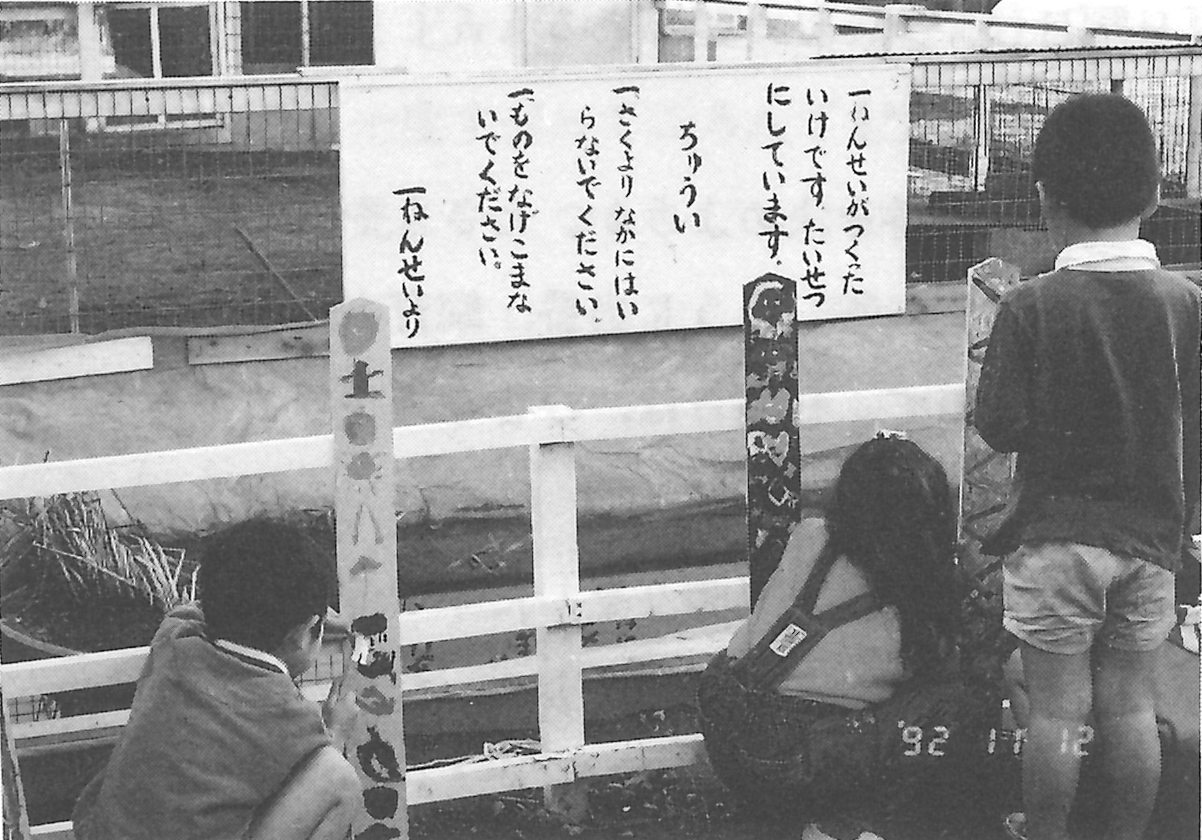

骨組みの部分は、私たち担任2人と用務員さん、校長先生の4人で作りました。それに打ちつける1枚1枚の板に子どもたちが絵の具で絵を描いて、ニスを塗りました。そして、それを子どもたちが打ちつけていきました、私は注意書きの看板を作りました。

これで、ようやく完成です。

柵ができあがったのが11月12日でした。

子どもたちは、自分たちが掘った池を

とても大切にしている

ふりかえってみると、いろいろ反省すべきこともたくさんありました。いちばん大きな問題点は、子どもたちと相談しながら進めていくつもりだったのに、こちらで決めてしまうことが多かったということです。

○池の形や深さを私が適当に決めてしまったこと

○ミミズがみつからなかったとき、もっとこだわってミミズについて調べ、どんなところへ行ったらミミズがいるのか、学習すればよかったこと

○池に入れた魚が数尾死んでしまったが、その処理をいいかげんにしてしまい、なぜ死んだのかを考えさせなかったこと

○子どもたちがほんとうに飼いたかったのは、犬や猫ではなかったかなと思います。(団地には、「犬猫は迷惑だから飼えません」という看板が立てられています。)犬でも飼って、子犬を産ませるような取り組みができたらよかったんだろうなと思うのですが、犬や猫の面倒を最後までみる自信がなく、私が担任の権力を発動して「無理だろうな」と言ってしまったことなどです。

子どもたちは、冬休み中も自主的に魚の世話をしました。放課後も、池のところで遊んでから帰る子がいます。みんな、自分たちが掘った池をとても大切にし、魚の世話も、とてもよくやっています。

(おわり)

出典:別冊『ひと』3号、1993年7月、太郎次郎社

宮崎勇市(みやざき・ゆういち)

神奈川県、小学校教員。

退職後は熊本県に帰郷してきのこ園をひらき、キクラゲの栽培を手がけている。

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)