こんな授業があったんだ|第56回|高校家庭科・糸つむぎの授業〈後編〉|小平陽一

高校家庭科・糸つむぎの授業

〈後編〉

(高校1 年生・1995年)

小平陽一

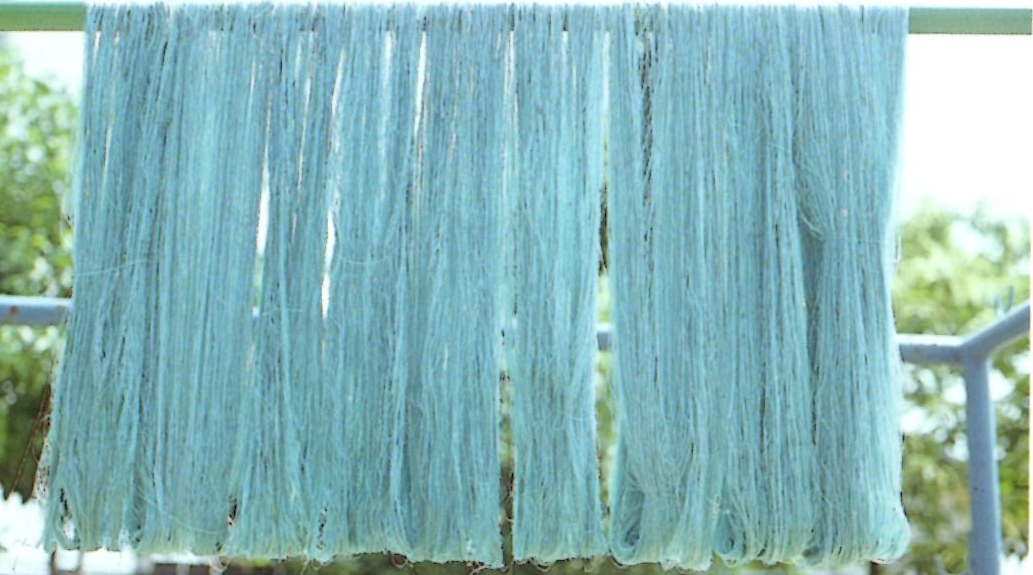

糸を染める

糸ができたら、つぎは糸を染めてみましょう。

染色には化学染料で染めるのと、自然のものを使う草木染めとがあります。化学染料は色合いが鮮やかで染めが容易、色落ちもしにくいのですが、ここでは草木染めをします。なんといっても、自然の色は優しくて、気持ちのいいものですから。

藍、あかね、紅花、エンジュ、すおう、きはだ⋯⋯、いろいろなものが材料になります。身近なところでは、玉ねぎの皮でもいいし、コーヒーのダシ殻でもいい、紅茶でも、ナスの皮でも染まります。雑草のカラスノエンドウやクズ、ヨモギなどを集めてきてもオーケー。コチニールという貝殻虫の一種は、鮮やかな赤色に染まります。昔から、赤を染めたいときに利用されてきた素材です。

たかが糸を染めるだけですが、なかなか単純なものではありません。そして、ここには科学がいっぱい詰まっています。

このあと、もうひと工夫が必要になります。媒染という工程、つまり色止めです。媒染剤には、植物の灰とかミョウバンや木酢酸鉄などが使われます。

煮だした染液に糸をしばらく浸けたあと、媒染剤を溶かした液に浸けこみます。すると、もとの染液の色とはまた違った色合いに変化し、糸の繊維と色素が強く結合するようになります。こうすることで色落ちを防ぐのです。これは、灰やミョウバンに含まれるアルミニウム(Al3+)、木酢酸鉄にある鉄(Fe3+)などの金属イオンが色素の分子と結合して、色が変化したり、水に不溶性となって繊維に定着するからです。媒染剤にどんな金属イオンが含まれるかで、また色の出具合が変わってきて面白いのです。

草木染めなら、カラスノエンドウで黄緑に、ヨモギで若草色に染めることができます(アルミ媒染)

染めた糸を編む、織る

染めが終わると、いよいよ、つむいだ糸を布にする工程に入ります。おおざっぱに言うと、方法は二つあります。〝編む〟か〝織る〟かです。

編むのは、一本の糸からループ(輪)を作り、これをからめるように編み上げて布にしていきます。編み棒などの道具を使いますが、指だけでも編むことができます。ネットなどで調べて試してみてください。

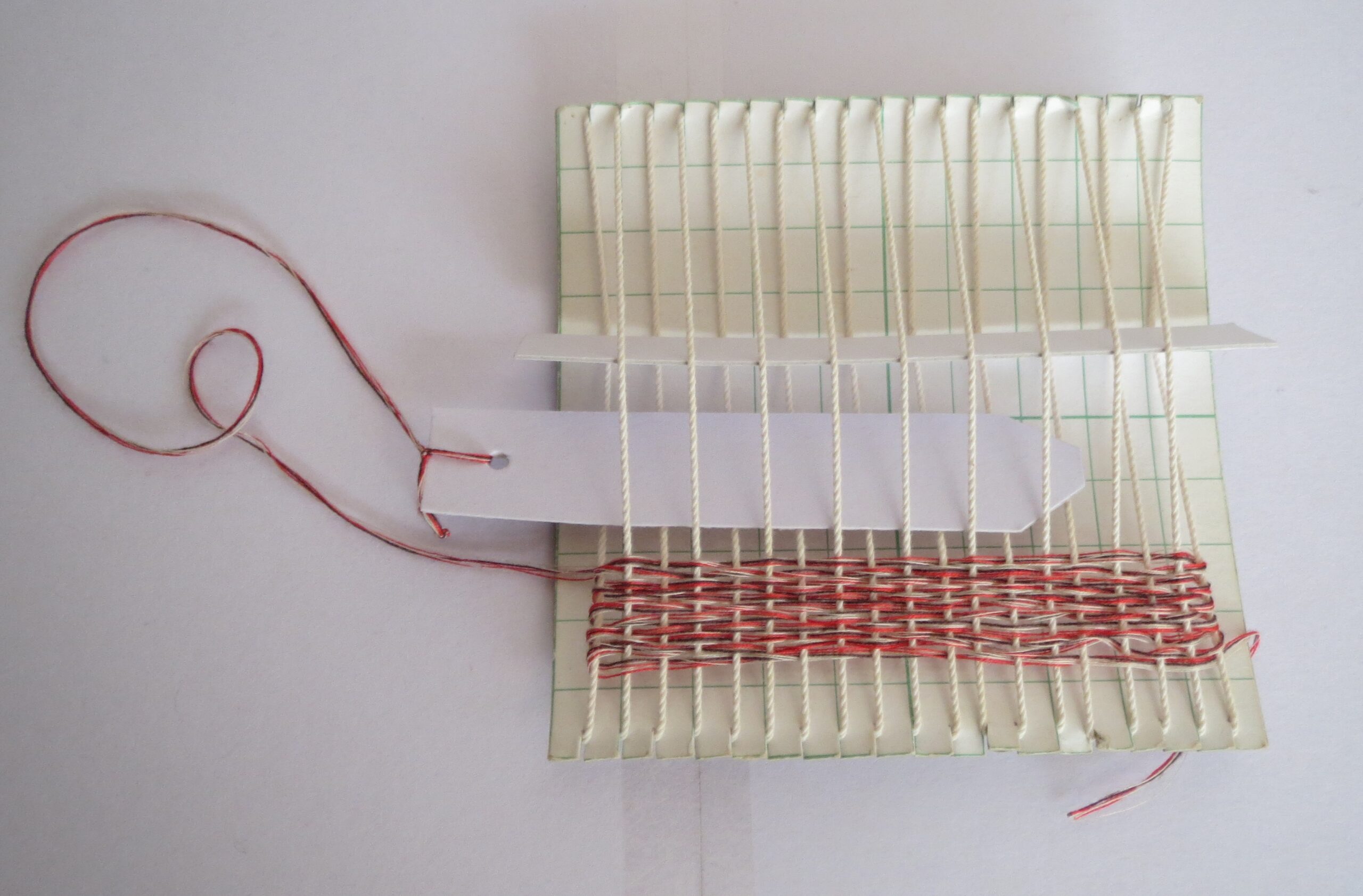

織る場合は、縦糸と横糸の2種類が必要になります。織機なしでも、こんなふうにやれます。

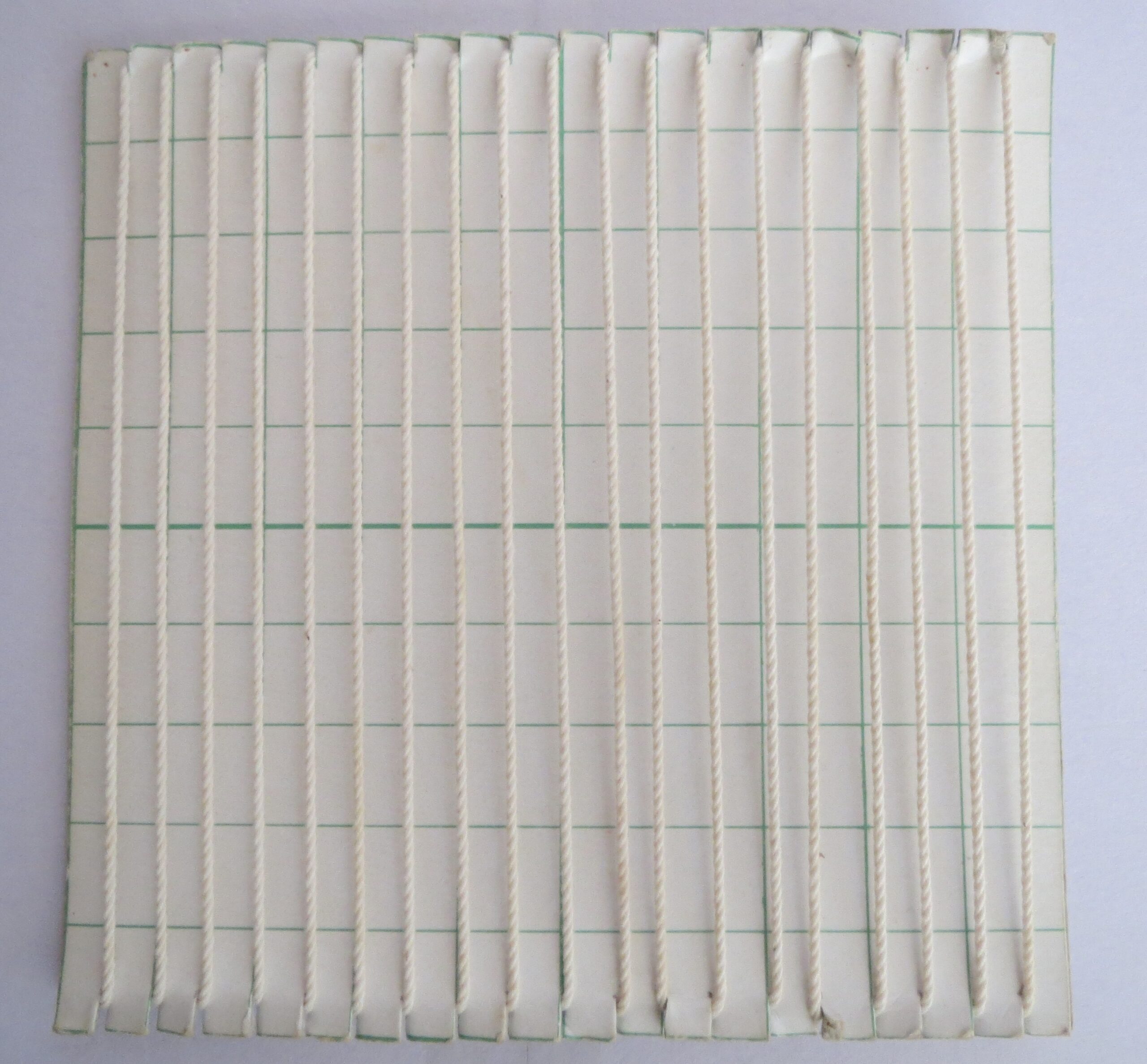

まず、厚紙の台紙にタコ糸で縦糸を等間隔に張ります(台紙に定規で印をつけ、はさみで切りこみを入れると、糸が張りやすくなります。方眼厚紙を使うと簡単です。)。

そこに横糸を、縦糸の上下上下とくぐらせながら一段ずつ増やしていけば、布を織ることができます 。手作りのコースターなどはどうでしょうか。

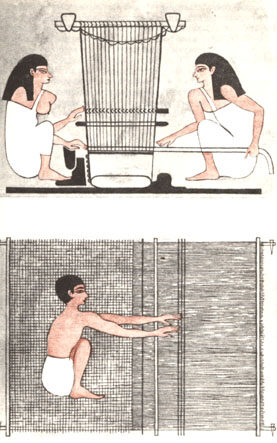

いずれも昔から伝わる技法ですね。ここにも先人の知恵と工夫が見えてきます。やりやすくなるように道具が作られ、その道具を使いこなすように技が生まれ、さらにその道具に改良が加えられ、またその改良にあった技が生まれます。

織るのも編むのも、ある基本パターンがあって、それをくり返してゆく作業です。おしゃべりしながら作業をする生徒もいます。黙々と、無言で織ってゆく子もいます。実習中に生徒を観察していると、生徒の人間関係も見えてきます。

忘れられない大失敗

家庭科が小・中・高校と男女共修になったものの、男の家庭科教師はまだ全国でもめずらしい存在です。というのも、家庭科は女の教科というイメージが根強く残っていることと、男が家庭科の教員免許を取る手段が限られているからです。

現在、家庭科の教員免許を得るには、家政学部(生活科学部)系か栄養学系、または教育学部系をもつ大学で必要単位を学ばなければなりません。教育学部はともかく、家政学系、栄養学系の大学の多くは、いまでも女子大です。だから、家庭科の教員免許取得は、男には狭き門となっています。

男の家庭科教師は、そんな希少価値なものだから、ときどき雑誌社などから取材の申し込みを受けます。まえにも書きましたが、めずらしさだけで注目されるのは、少々居心地の悪いものがあります。しかし、存在を知ってもらうことも大切だと思い、あるとき取材を受けることにしました。

その取材は、記者が授業を参観したあと、僕にインタビューするという申し出でした。授業は6時間目、1年生の糸つむぎです。大部分の生徒はつむぎの最終段階に来ていました。つむぎ終わった糸をスピンドルからはずし、輪にしてまとめます。つぎの工程は、糸の〝より〟を留めるために、糸を蒸す作業です。みんなで調理室に移動して、糸を蒸し器に並べ、蒸気をあてます。

例のごとく生徒はワイワイガヤガヤ、たがいの作品を見比べながら、自分の糸に名札をつけたり、蒸し器に並べたり、にぎやかに授業が進行していました。たくさんつむいだ生徒もいるし、ほんのちょっとしかつむげなかった生徒もいます。

「うわぁー、××ちゃん、上手!」「やだー、あたしのこれだけ!」「おまえ、なにそれ?」「すげぇ!」……。太い糸や細い糸、でこぼこの糸もあれば、均一な太さの糸もあって、みんなで品評会です。蒸している途中で、終業のチャイムが鳴ってしまいました。少なくとももう5分ほど蒸したほうがいいので、いちおう授業はここで終わりにして、あとは僕がやっておくことにしました。生徒を教室に帰したあと、蒸し上がるのを待ちながら、隣の準備室に移って、記者からのインタビューを受けることになりました。

なぜ、化学から家庭科の教師になったのか? なぜ、家庭科に興味をもったのか? そのきっかけは? そんな質問を記者から受けて話をしているうちに、だんだん話が熱を帯びてきて、隣の部屋のことは頭からすっかり吹っとんでいました。

非常ベルが鳴り響く

記者と話しこんで、30〜40分が経ちました。ふと、変なにおいがすることに気づきました。毛が焦げるにおいです。はっ! と思わずイスから跳び上がりました。すぐさま隣の調理室のドアを開けます。部屋にはうっすら煙がたちこめ、たんぱく質の焦げたあの異様なにおいが漂っていました。

しまったー! 僕はあわてて蒸し器の火を止め、いやな予感のままにふたを開けました。そのとたん、蒸し器のなかに充満していた煙が一気にもうもうと立ち上がり、異臭を放ちながら部屋中に広がっていきました。

その瞬間、煙探知機が作動し、ジリリリリーンと非常ベルがけたたましく鳴りはじめました。窓という窓をすべて開け放ちます。換気扇を回します。ドヤドヤドヤ、なにごとか? と教師たちが駆けつけます、教頭先生も校長先生もやってきました。蒸し器は空から焚だ き状態になり、蒸し器の底にはすべての糸が溶けて醜く焦げ固まり、どす黒い一片の塊となって残っていました。

僕は青ざめていました。雑誌社の記者は気の毒そうに、申しわけなさそうに、そばに立っています。どうしよう? なかば放心状態で何も考えられません。生徒たちが、数時間かけて悪戦苦闘しながらつむいだ糸が、すべて台無しになってしまいました。生徒たちに、なんと言いわけしたらいいのだろうか? なんとあやまったらいいのだろう? この世から消え去りたい気持ちになっていました。落ちこんで、しばし何も手がつけられない状態が続きました。

記者は申しわけなさそうに、あと味悪そうにして帰っていきました。僕は長いこと、ひとり準備室のイスに座り、うなだれ、呆然としていました。起こってしまったことはとりかえしがつきません。時間はもうもどってはきません。

そうこうするうちに、何をするでもなく手持ちぶさたになっていた手がいつのまにか、スピンドルを回し、原毛をつむぎはじめていました。しかたない、せめての罪ほろぼしに、生徒のつむいだ糸のぶんだけでもつむごう──。いつのまにかそう思うようになっていました。

その日、原毛を家に持ち帰り、ひたすらつむぎました。そうでもしていないと、いたたまれなかったのです。

3倍返しの挽回なるか

つぎの日、そのクラスの授業がありました。昨日起こった出来事をつつみ隠さず生徒に話し、あやまりました。そして、約束しました。

「一週間の猶予をください。みんながつむいだ糸の3倍、僕がつむいできます。そのあと、この実習の続きを進めることにしたいと思います」

シーンとなっていた教室にざわめきが広がります。

「すげえ!」という生徒がいました。

「先生、かわいそう!」とつぶやく生徒がいました。

「やったぜ! これで家庭科の赤点はナシだぜ!」と、あっけらかんと言う生徒がいました。

しかし、僕をとがめだて、責めるような生徒はだれもいませんでした。生徒の優しさが胸にしみます。

さあ、3倍分の糸つむぎの開始です。それからは、朝の職員打ち合わせの会議で内職し、授業の空き時間につむぎ、職員会議中にもつむぎ、出張途中の電車のなかでつむぎ、家に帰ってからも寝食の時間も惜しんでつむぎ、とにかくあらゆる時間を見つけてはつむぎまくりました。

同僚に見とがめられて、わけを話すと、2人3人と手伝ってくれました。僕の指先にはつむぎダコができ、おかげで僕のつむぎのテクニックは、職人技のごとく華麗なものへと磨きがかかっていきました。

約束の一週間が経ちました。そして生徒に報告しました。

「みんなの作品を台無しにした罪がこれで消えるとは思わないけれど⋯⋯」

と言って、生徒一人ひとりにつむいだ糸を配りました。

「やったね、先生」と笑顔で受けとってくれた生徒、

「すごいじゃん、オレのよりずっといいや」と言う生徒、

「先生、上手!」とほほ笑む生徒。

生徒の顔には安堵の表情が浮かんでいました。

語り草になる〝先生の失敗〟

年度末、そのクラスでの最後の授業が終わりました。最後の時間、生徒たちに授業の感想を書いてもらいました。すると、多くの生徒が、あの糸焦がし事件にふれていました。

「先生の3倍の糸つむぎに感動した!」「先生が、ちゃんと約束をはたした」

「ハラハラしたけど、先生の努力に感謝!」「あの失敗は、一生忘れないと思う」

「クラス会があったら、きっと語り草になると思う」「先生の失敗が楽しい思い出になった」

と、うれしいことを書いてきました。

しかし、ある一人の生徒はこう書いていました。

「先生の努力には感動したけど、先生のつむいだ糸は細くて均一できれいだけど、自分がつむいだ、あの太かったり細かったりしたヘタな糸のほうが、自分らしくてよかったなー」

この言葉は僕の心にグサリと、まだ癒えてない傷あとに深く突き刺さりました。しかし、一方で、この生徒の感覚はすばらしいと思いました。自分の不注意を棚に上げて言うのもなんなのですが、こういう感覚は大事にしたいと思うのです。

授業の内容の感想を書いてもらうつもりが、生徒の心に落ちたのは、僕の失敗とその後の対応にあったようです。授業の中身などは、どこかに吹っとんでしまったようです。教師の生身の生き様のほうが、深く記憶に刻みこまれるのでしょうか。それにしても、僕の大失敗から、思いがけず生徒との心のふれあいができて、授業とはまた違った収穫を得たように思いました。

この糸つむぎの授業、生徒の心のどこかに留まって、彼らがどこかで失敗したとき、あるいは何かに行きづまったとき、いつか役に立つことがあったらいいなと思います。

(おわり)

出典:『僕が家庭科教師になったわけ』所収、2015年、太郎次郎社エディタス

小平陽一(こだいら・よういち)

1950年、栃木県生まれ。元高校家庭科教員、理科教員。

東京理科大学理学部を卒業後、化学工業会社、武蔵大学根津化学研究所を経て、1976年に埼玉県立高校の教員として採用される。化学教師として18年間つとめたのち、家庭科の教員免許を取得。男女共修となった高校家庭科を16年間教えてきた。

現在は立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科で学びながら、執筆や家庭科教育の研究会、野菜作りなどにたずさわる。

雑誌・新聞での執筆に、月刊誌・くらしと教育をつなぐ『We』(フェミックス)95~98年の連載、時事通信社配信「生きる力感じる力――家庭科の窓から」新聞連載(16回・98年)などがある。本書のもとになったレポートが、2013年度日本女性学習財団賞大賞を受賞。

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)