こんな授業があったんだ|第54回|教室に世界の服装がやって来た!〈後編〉|川上幸子

教室に世界の服装がやって来た!

〈後編〉

(小学2年生・1997年)

川上幸子

「世界の服ファッションショーをやろう!」「うん。やろう、やろう!」「やりたーい!」。子どもたちはとっても乗り気で、大喜びです。でも、それにはクラス全員二十六人ぶんの世界の服を集めなければなりません。まだまだたりないので、ほうぼうに呼びかけたり、知人にお願いをしたりして、準備にとりかかりました。

1 これが日本と兄弟の国の服 !

世界の服を集めていたら、2人の子が夏のお祭りに着る自分のゆかたを持ってきました。

「先生、ゆかたは日本の服だから、世界の服にはいるよね!?」

「そうだね! 日本のゆかたも世界の服の一つだね!」

これはすごい発見です。そこで、日本にある服を調べてみました。日本は北と南に長い国、アイヌの人たちや沖縄の人たちも暮らしています。3人の子がモデルさんになって、ゆかたの子にはげたを履いて着てもらいました。さぁ、どんなことに気づいたかな?

ゆかた⋯⋯これ、着たことのある人? と聞くと、ほとんどの子が手を挙げています。

*むかしの子どもみたい。

*そでが長め。

*げたのうらの先のところがすべりやすくなっている。

沖縄⋯⋯これは夏の盆踊り、エイサーの衣装です。沖縄は日本のいちばん南、暑いところだよ、と話しました。初めて見た服で、目を丸くしている子もいます。

*にんじゃみたいな服!

*頭にかぶるのは何かな?(サージという布を巻いています。)

*足のところがくつ下みたい。(脚絆をつけているのを見て。)

*シマウマみたいな模様だね。(脚絆)

*むかしのおさむらいさんみたい。

アイヌ⋯⋯北海道は北にある寒いところです。アイヌの人たちの服の文様は、とてもおもしろい形で注目が集まりました。

*迷路みたいなもようだね。

*モグラの穴みたいだよ。

*数字の8に似てる。

*砂どけいの形に似てるよ。

*ばってん印もかいてあるよ。

子どもたちはアイヌの文様をこんなふうに話していました。アイヌの文様はシマフクロウや水の流れなど、自然の事象をとても大切なものと考え、文様にしたことを話しました。

では、日本のおとなりの国ぐにはどうでしょう。文化的には日本の兄弟の国です。

韓国、朝鮮のチマ・チョゴリを見せると、思わず「うわぁ!」「きれーい!」と声が上がりました。着てみたいと言う人が多く、モデルさんを決めるのが大変でした。子どもたちは細かいところまでよく見て、気づいたことを出していました。

*キラキラしていて、きれい!

*これが日本の兄弟(の服)とは思えないよ。

*上と下がつながっているのかと思った。

*ラーメン屋さんのもよう(囍)が、スカートに描いてあるよ。

*鳥のもようが描いてあるよ。

中国の服と比べてみると、やはりこれも違いがあります。

*首のえりのところが立っているね。

*ベトナムのアオザイとよく似ている。

このような意見が出ました。これらはみんな日本の兄弟の国です。バンザイ!!

2 どの服を着るか、それが問題 !!

世界の服が、どんどん集まってきました。これなら26人みんなが着ることができます。教室に集まった服は、

バリ島 3

モロッコ 1

エジプト 2

エジプトの砂よけの帽子 2

カナダ 2

インド 3

ハワイ 2

中国 4

韓国 4

アルゼンチン 1

日本のゆかた 2

アイヌ 1

沖縄 1

ロシアの帽子 2

さぁ、だれがどの服を着るか? ずらーっと並んだ世界の服を目のまえにして、これが問題なのです。女の子ですから、当然いろいろと希望があり、とても真剣なまなざしで見つめていました。とくに人気が高かったのは、韓国のチマ・チョゴリと、沖縄のエイサーの衣装でした。いくつかの葛藤がありましたが!? ジャンケンでようやく落ちつきました。

私も、ベトナムのアオザイを着ることにしました。

「ファッションショー、いつやろうか?」と子どもたちと相談しました。

「先生、3月の2年生のお別れ会のときはどう?」「うん、それがいい」

もうすぐ3年生、そのまえに組替えがあり、楽しかったクラスともお別れです。クラスとしては最後の親睦会でやることになりました。

「ファッションショーやるんだよって言ったら、お母さんが見たいって言ってた!」「うちも」「来てもらいたい」「うーん、じゃあ、そうしようか!」

多勢の子の希望でおうちのかたにもお客さんとして来てもらうことに。

「ねぇ、ファッションショーって見たことある?」と子どもたちにたずねると、「知ってるよ。目のまえの道のところを、モデルさんが歩くんでしょう?」「見たことあるよ!」という子もいますが、「ぜんぜん知らない」とイメージのわかない子もいます。

「すてきな服を着てね、こうやって、こうやって⋯⋯」。私が歩く真似をすると、笑い声が起きました。

「ただ歩くだけじゃ、おもしろくないよね。お客さんによーく見てもらうためには?」

そう聞くと、何人かの子が、みんなのまえで歩いて見せてくれました。ポーズをとったり、スキップをしたり回ってみたり。

「ねぇ、それぞれの国の曲をかけるというのはどう?」「たとえば、ハワイの服だったら、こんなふうかな?」

腰をふりふり踊るまねをしています。楽しい名案がつぎからつぎへと浮かんできました。

ハワイの服なら、やっぱりハワイアンです。アルゼンチンの服はラテン系の曲で、バリ島の服はガムランで、インドならシタールの調べに合わせて。うーん、これは楽しくなりそうです。

世界の音楽のCDを買い集めてきて、子どもたちに聞かせました。自分の着る服の曲がどんなのか興味津々。曲に合わせて踊る子がいっぱいいて笑ってしまいました。(この曲選びはとっても楽しい作業でしたが、いろんな国の曲を集めるのに、なんと2万円もかかってしまいました!)

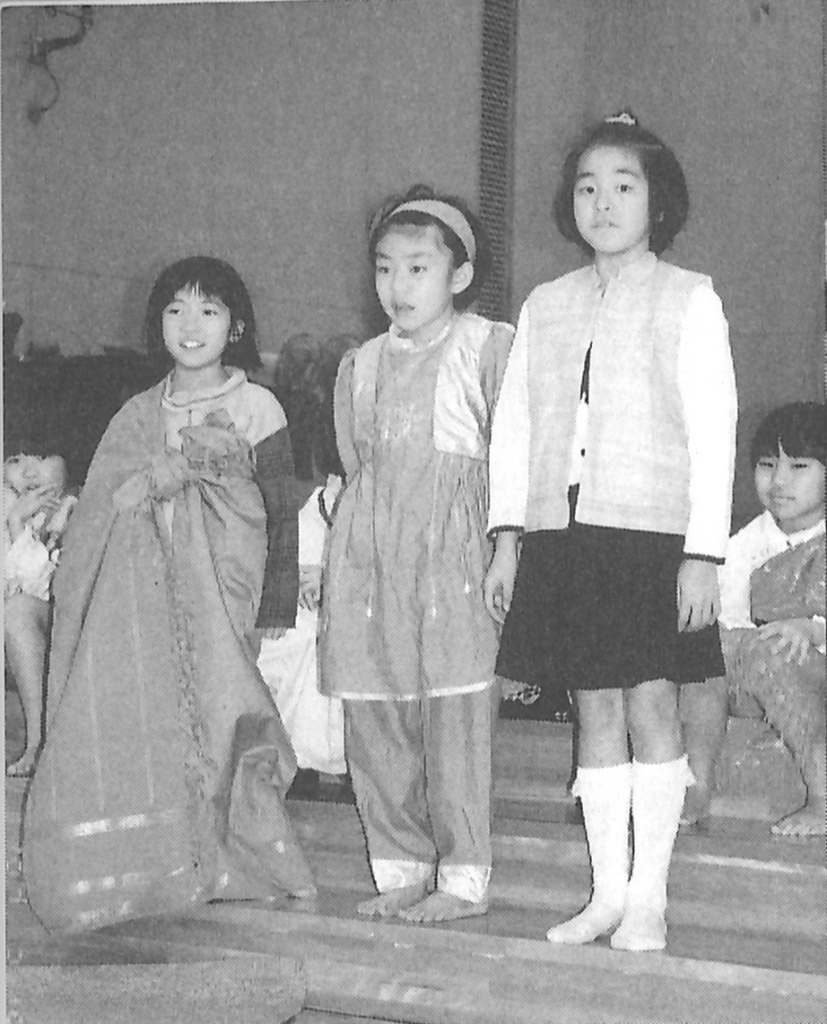

3 さぁ、はじまり、はじまり〜 !

ファッションショーの当日。3時間目がおわるとすぐ、子どもたちと私は、体育館の3分の1ほどの広さのホールのある教室に向かいました。

さぁ、おうちの人たちが来るまえに急いで着替えなくっちゃ! まるでおもちゃ箱をひっくり返したような光景です。あっちこっちから、「先生〜! 長くてひきずっちゃうよ!」「ひもがしばれないよ〜!」と呼び声があがります。「この服はどうやって着るんだったっけ?」。まえもって練習したけれど、やっぱりむずかしい服もあります。友だち同士手伝いあいっこして、ようやくみんな着がえが完了しました。ふーっ。

ドアの向こうの小さな部屋に隠れて、おうちの人に気づかれないようにしました。「シーッ!」「シーッ!」。子どもたちが互いに言いあっています。みんな色とりどりの世界の服を着て、登場する順に並んで、いまかいまかとファッションショーの始まるのを待ちかまえています。

「ようこそおいでくださいました!」

お父さん・お母さんがたが会場にやってきました。ベトナムのアオザイ姿で出迎えた私を見て、ワーッと笑いだすお母さんも。

まだ子どもたちがどこに隠れているかはヒミツです。ただ床には幅2メートル・長さ15メートルくらいの長いじゅうたんが敷いてあり、その両わきにおうちのかたに座ってもらいました。

まず司会の私が、「それでは、世界の服のファッションショーのはじまり、はじまり〜!」と高らかに言いました。

「まずは、日本の兄弟の国、中国の服です」

ドアを開けて、4人の子が勢いよく出てきました。中国の曲にのって、腕を組みスキップしながら、じゅうたんの道を駆けていきます。突然の登場にお父さん・お母さんがたからどっと歓声が湧きました。階段のステージにあがり、一人ひとりこの服の気づいたことを発表します。

「この服は、チャイナドレスです。気がついたことは、うすいのに、着るとあたたかいです」(Nちゃん)

「では、もう一つ。日本の兄弟の国、韓国です」

韓国の伝統音楽・伽倻琴の演奏で、ピカピカのチマ・チョゴリを着た4人が、おごそかな足どりでおすまししながら出てきました。「ウォー!」。これにはみんなびっくりした様子です。

「この服は、韓国の服です。気がついたことはスソのところに鶴みたいな模様があることです」(Kちゃん)

「つぎは、青い海に浮かぶ常夏の島、ハワイです」

ハワイアンが流れると会場がパッと明るい雰囲気に。ドアを開けて出てきた子たちは、ゆらゆらと腰を振ったり手を動かしたり、ハワイ風の踊り(?)です。思わず笑いがこぼれました。

カナダの子は、カントリー・ミュージックにあわせてとび跳ね、エジプトとモロッコの子は、スソの長い服を引きずりながら、「暑い! 暑い!」という仕草をしてみせました。

インドのサリーは、6メートルもあり、それをぐるぐる巻きにして出てきたのは、クラスでいちばん小さいYちゃんでした。着るのに苦心したあとがうかがえます。

「さぁ、おしまいは日本です。日本は北と南に長ーい国です。日本にはアイヌや沖縄の人たちもいます」

ゆかたの子とアイヌ・沖縄の服の子が、手をつないで登場しました。ねぶた踊りの太鼓に合わせて、軽快に歩きます。

全員がそろったところで、みんなで歌をうたいました。

世界の子どもよ

世界の子どもよ 手をとろう

まあるく輪をかき ひとおどり

大きな大きな 輪をつくろう

世界をぐるっと ひとおどり

こんにちは カマラード

こんにちは カマラード

大きな大きな 輪を作ろう

(カマラード⋯⋯エスペラント語で「仲間」)

大きな拍手をたくさんもらい、ファッションショーは終わりました。子どもたちの満足そうな顔を写真におさめ、おうちの人たちはお昼のサンドイッチ・パーティーの準備のため会場を後にしました。

さぁ、残った子どもたちと私とで、はじめと同じように着替えです。また大騒ぎをしながら汗をかきかき服をたたんで、箱にしまい、会場を片づけました。「お腹すいたよー!」。みんなでとぶようにお昼の会場に移動しました。おつかれさま!

世界の服ファッションショーは、世界の服を実際に着てみる楽しさ、それから曲にあわせて自分たちで工夫しながら登場し、お客さんのまえを歩く「表現」のおもしろさがありました。それから、暑い国・寒い国、砂ばくの多い国といったそれぞれの土地の気候や風土と服装の関係を、服をとおして感じとることができたのではないかと思います。

4 またやりたいです ! 子どもたちの感想

☆ファッションショーのとき、わたしはハワイのおどりをやっていたら、いつのまにかみんなわらっていました。わたしは、はずかしかったです。きがついたら、わたしもわらっていました。とってもたのしかったです。またやりたいです。(H)

☆わたしがきたチマ・チョゴリは、ぴかぴか光っていて、とてもきれいで、こんなのが日本やうちにあったらいいのになぁと思いました。インドのサリーは六メートルもあるときいて、日本の夏に、わたしがきたら、ぐるぐるまくので、すごくあついとおもいました。そして、ハワイのふくを冬にきたら、いっぺんにかぜをひくと思いました。(T)

☆みんながせかいのふくをきていたとき、中国・かん国・ハワイなどのせかいのふくをみました。それぞれの土地にあったふくをきているのが、すごくすごくわかりました。(L)

☆私はエジプトのふくをきて、エジプトの人は長そでをきてたのかぁー、あっちの方はあついから、はんそでだと思ったのに、ふしぎでした。ほかの人のふくも、そでなしや長そでもあって、私は、あつい国やさむい国でも、ぜったいはんそでや長そでとはかぎらないんだなーと思いました。(E)

後日、お母さんがたからも感想をもらいました。Bちゃんのお母さんは、

「先生! どうしてくれるんですか!? うちのBは突然、韓国語を習いたいと言いだしたんです。びっくりして理由を聞いてみると、チマ・チョゴリをどうしても着てみたい、だから韓国語を習って韓国の人のお嫁さんになるんだと言っているんです。家に帰ってからも、チマ・チョゴリの絵を毎日、5こくらい描いていて、チマ・チョゴリ、チマ・チョゴリといま夢中。どこかに売ってるところないかしら? 先生! もし将来、韓国に行くようなことがあれば、結婚式にでてくださいねっ!」

ということで、楽しいエピソードを聞かせてくれました。世界中にさまざまな風土のなかで暮らしている人たちがいて、それぞれにすばらしいものがあることを子どもたちに伝えたかった私には、とってもうれしい話。お母さんと顔を見合わせて笑ってしまいました。

5 ふたたび、「人はなぜふくをきるか ?」

「人はなぜふくをきるか」の問いを追いかけているうちに、絵本を作ったり、外国の子どもたちや大人と出会ったりして、世界の服ファッションショーにまで学習は発展しました。

最後にもう一度、はじめの問いにもどり、子どもたちに問いかけてみました。

「人はなぜ、服を着るんだろう?」

うーん⋯⋯と首を横にかしげながら、意見が出はじめました。教科書にある答え、「暑さや寒さから身を守るため」のほかにも、きっとまだまだあるはずです。

*きせつに合わせて着るんだと思う。

*いい日のため、とくべつの日に着る。

*ファッションショーをやったときも、きらきら光る服はお祝いの日に着るとわかったでしょう。おめでとうというお祝いのときにきるんだと思う。

*へんなかっこうをしていると、はずかしい。

*おしゃれをするのは、あの人きれいと思われるため。

*外にでかけるため。おかあさんは、いつもはトレーナーとジーパンなのに、お出かけするときはスカートとかきて、おしゃれをする。

*うちのお父さんは、社長さんにえらいねって言われるために、せびろをきてるんだと思う。

*せびろをきると、かっこいいって見られる。

*しごとをするため。うちのお父さんは工事のときはふつうのかっこう。でもお話のときにふだんぎだとかっこわるい。

*あの人男っぽいわ、でも女の子かしら? というとき、ふくを見るとわかる。

*男と女をくべつするため。

*男の子のふくはやっぱりズボンかなと思う。でも、どうして男の人はスカートをはいたらいけないのかな?

子どもたちの話し合いから、服装の役目がわかってきました。服には暑さや寒さから身を守る機能もありますが、ほかにも、日常と特別な日を区別する役目、美しく見せるため、社会的な意味あい、仕事や作業の機能性、男女の区別などもふくまれているのでしょう。

*

学習を終えて、Fちゃんはつぎのような感想を書きました。

☆ファッションショーをやって、いろいろなことがわかって、いろいろな国がわかりました。りょこうにいくときどんなところか、どんなあつさかわかって、とてもやくだちます。ファッションショーもたのしいし、べんきょうもわかりました。じぶんのしょうらいのことにも、きっとやくだったと思います。日本の中にも、いろいろなところと、いろいろなふくがわかったです。子どものころやったことが、おとなになってやくにたつと思います。いままでやってきたことが、いいことだと思います。(F)

「わかった」というのは、「身体をとおしてわかった」という意味もふくまれているのでしょう。子どもたちと一緒に創ってきた学習です。ときには迷いながらのこともありましたが、夏苗ちゃんの素朴な言葉、「いままでやってきたことが、いいことだと思います」という一言に励まされる気持ちがしました。

この学習は、2年生の3学期のものです。子どもたちが将来、大人になるころには、いまよりもっと外国に行ったり外国の人と交流したりする機会が多くなるでしょう。どの国の人たちとも仲よしに、そしてそれぞれの多様な表現を理解できるような人に、育ってほしいと願っています。

(おわり)

出典:『ひと』1997年10月号、太郎次郎社

川上幸子(かわかみ・さちこ)

小学校教諭。日本各地に伝わるさまざまな踊りを学び、子ども達と一緒に踊っている。本実践は音楽大学附属小学校でのもの。

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)