こんな授業があったんだ|第53回|教室に世界の服装がやって来た!〈前編〉|川上幸子

教室に世界の服装がやって来た!

〈前編〉

(小学2年生・1997年)

川上幸子

1 人はなぜふくをきるか?

3学期が始まったばかりの1月、ちょうど1年中でいちばん寒い時期でした。とっかかりに、学校の裏で見つけた野良猫の話をして、「ネコって寒くないのかなあ?」と、問いかけてみました。

この話をしたら圧倒的に、「寒くない」という答えが返ってきました。どうしてかというと、「毛があるから」「ネコは冬は毛がいっぱい生えて、夏になると抜けるんだよ」、子どもたちは口ぐちに知っていることを話してくれました。ネコと同じように、体中が毛でおおわれている動物は、「イヌ」「キツネ」「ハムスター」「モルモット」「アライグマ」「ウサギ」などたくさん出てきました。

「鳥だって羽におおわれてるよ」と言う子もいます。「カラス」「メジロ」「ワシ」「ハクチョウ」⋯⋯いっぱい出てきます。

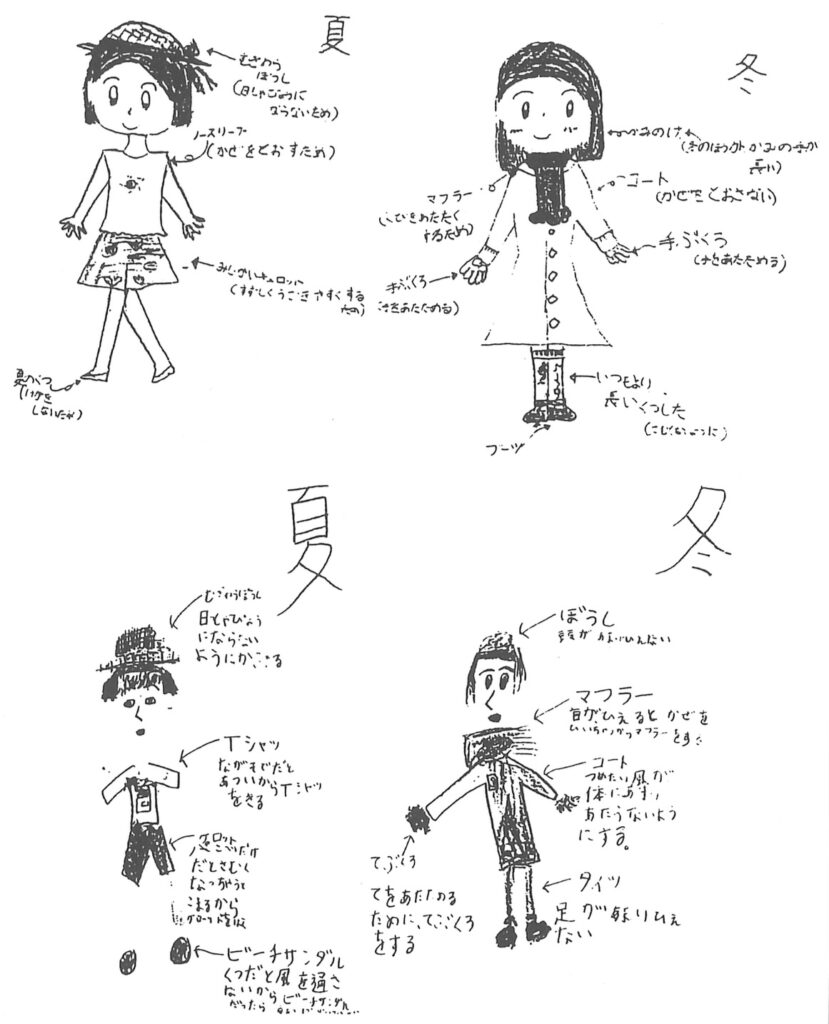

じゃあ、人間はどうなんだろう? と問いかけてみました。人間は動物や鳥とちがい、髪の毛以外は、ほとんど毛でおおわれていません。鼻毛や胸毛などがあるという意見も出ましたが、そのかわり「ようふくをきる」ということがわかりました。しかも、暑いときと寒いときでは、服装が違います。「わたしの夏と冬のふくそうのちがい」を絵で描きました。そして、そのような服装のいいところも考えて、書きこみました。

2年生の国語の授業が、教科書の単元「人はなぜふくをきるか」(神山敬三作・学校図書)にはいりました。「寒い時だけでなく暑い時も、人間は服を着ます。服は、どんな役目をしているのでしょうか」という説明文です。

さぁ、新しい勉強の始まりです。

*

人間は、服を着て寒さや暑さから身を守っている、ということが、みんなの絵からわかってきました。

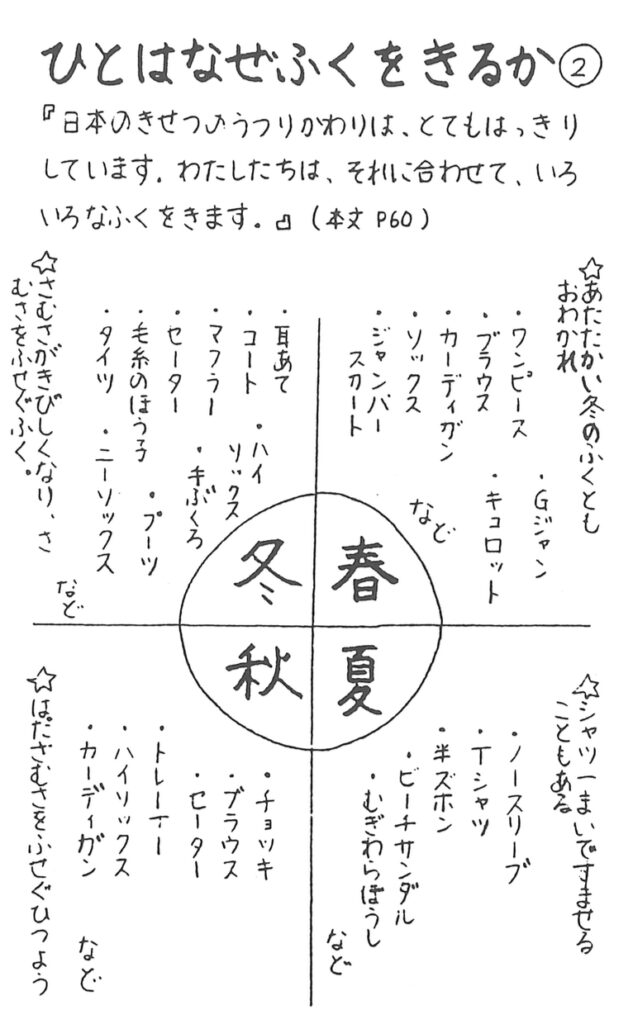

ところで、私たちの住む日本は、季節のうつりかわりが、とてもはっきりしている国です。私たちは、それに合わせて、いろいろな服を着ます。1年間の四季を通じて、自分たちの服装は、どんなふうに変わるのかを、みんなで出しあいました。

2 「世界」に目を転じてみると

わたしたちのすんでいる地球には、日本よりも、あついところやさむいところがあります。ふくも、それぞれの土地に合ったものができてきました。(教科書60ページ)

ユニセフの写真集『世界の子どもたち』を見ながら、世界のいろいろな地域に住む子どもたちの服装や暮らしについて、みんなで話していたときのことです。

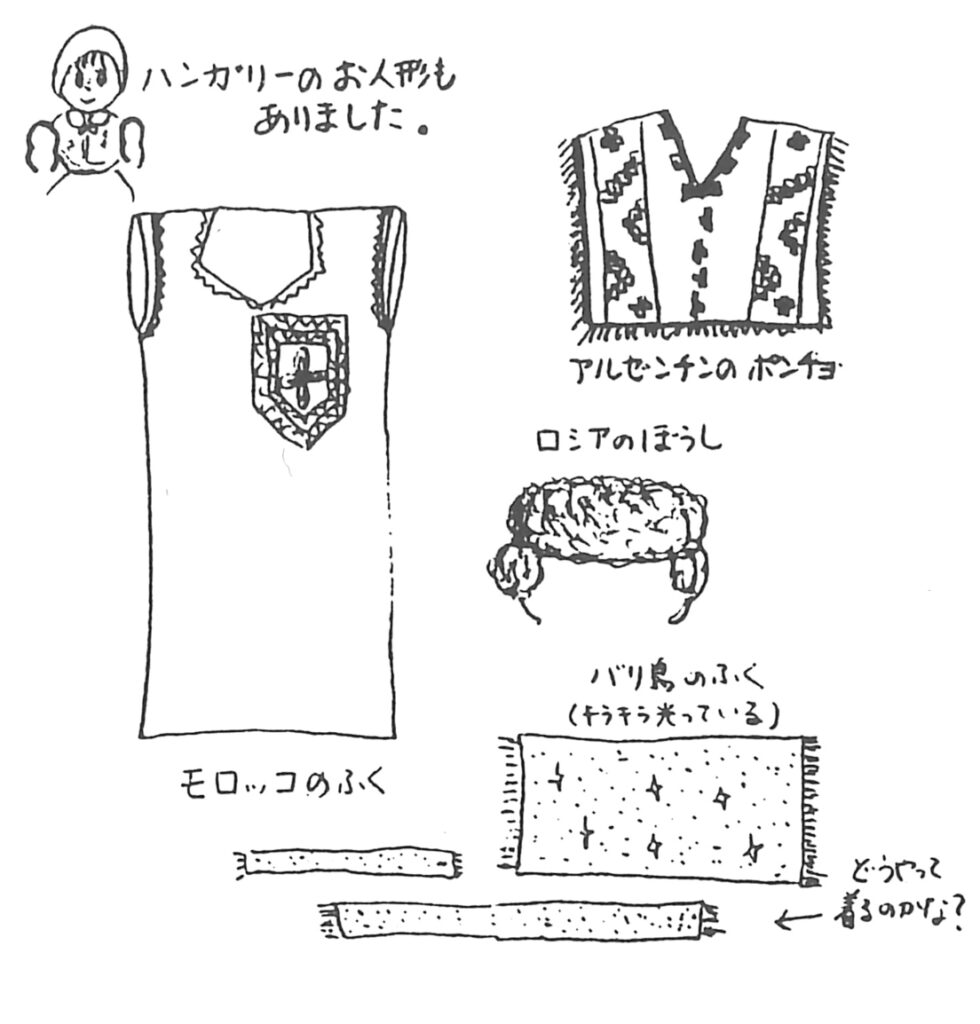

Mちゃんという子が、おうちから外国の服や帽子をたくさん持ってきて見せてくれました。モロッコの袖なしの服、アルゼンチンのポンチョ、ロシアの毛皮の帽子、ハンガリーの民族衣装を着たお人形など⋯⋯説明をしたあと

で、Mちゃんはそれらの服を着て、まるでモデルさんのように歩いてみせました。「ワーッハッハ !!」、教室中に大拍手がおこりました。

「先生も着て、着て!」とせがまれて、私もついでに着てみせると、みんな大笑い。とても楽しい時間だったのです。

するとさっそく翌日から、Mちゃんの発表に響きあうように、つぎつぎとほかの子どもたちも外国の服についての発表を始めました。

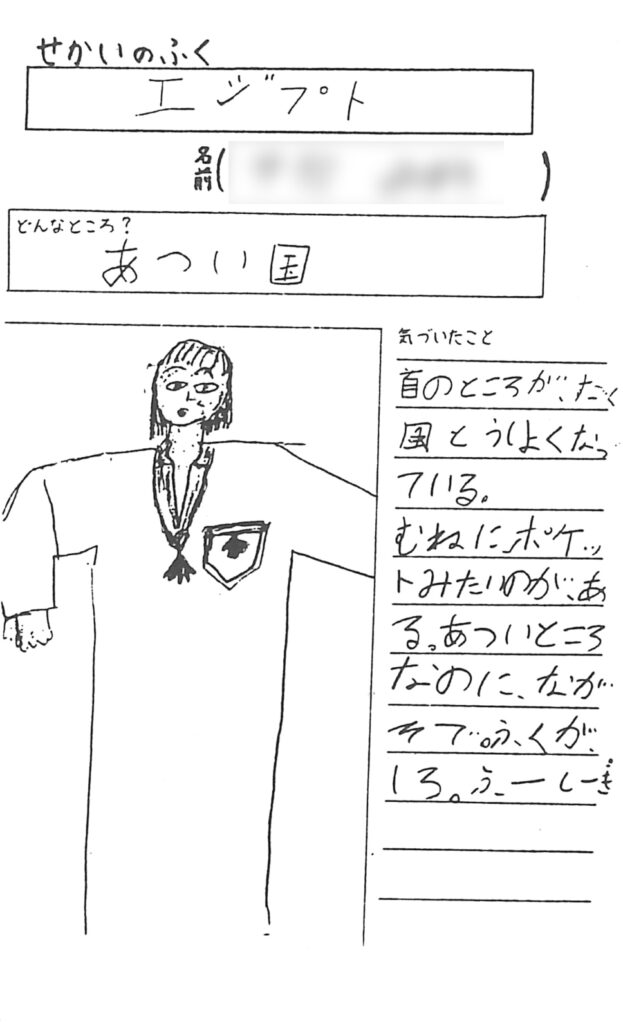

Sちゃんは、お祖父さんとお祖母さんがエジプトに行ったときの写真と、服を見せてくれました。

Aちゃんは、お母さんからバリ島の民族衣装を借りて、持ってきました。キラキラ光るとてもきれいな布です。でも、長方形の布が3枚、いったい、これをどうやって着ていいものやらわからず、モデルのAちゃんをぐるぐる巻きにしてしまいました。

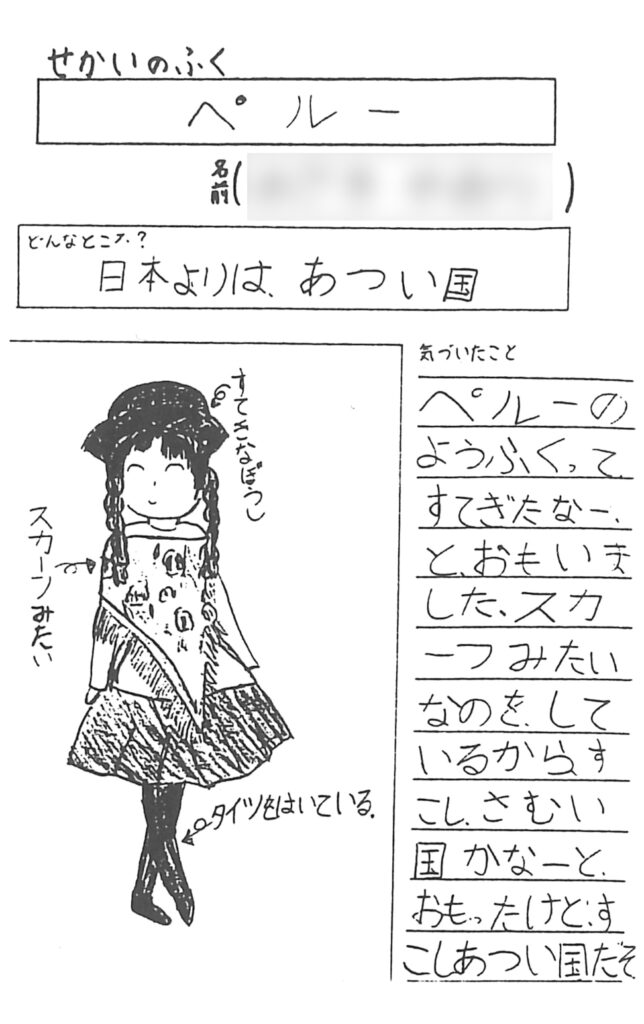

Oちゃんは、リトルワールドに行ったときの写真としおりを持ってきました。韓国のチマ・チョゴリと、ドイツ・アルザス地方のドレスと、ペルーの服を着たOちゃんの写真です。みんなは思わず、「いいなあ! 着てみたい」と言っていました。

Tちゃんは、お父さんが出張でよく行く中国の、チャイナ服を着て学校に来ました。目が覚めるような赤に金色のししゅうがはいっていて、とても可愛いのです。でも、Tちゃんは、「電車に乗って来るとき、ちょっと恥ずかしかったよ」と、照れながら話してくれました。

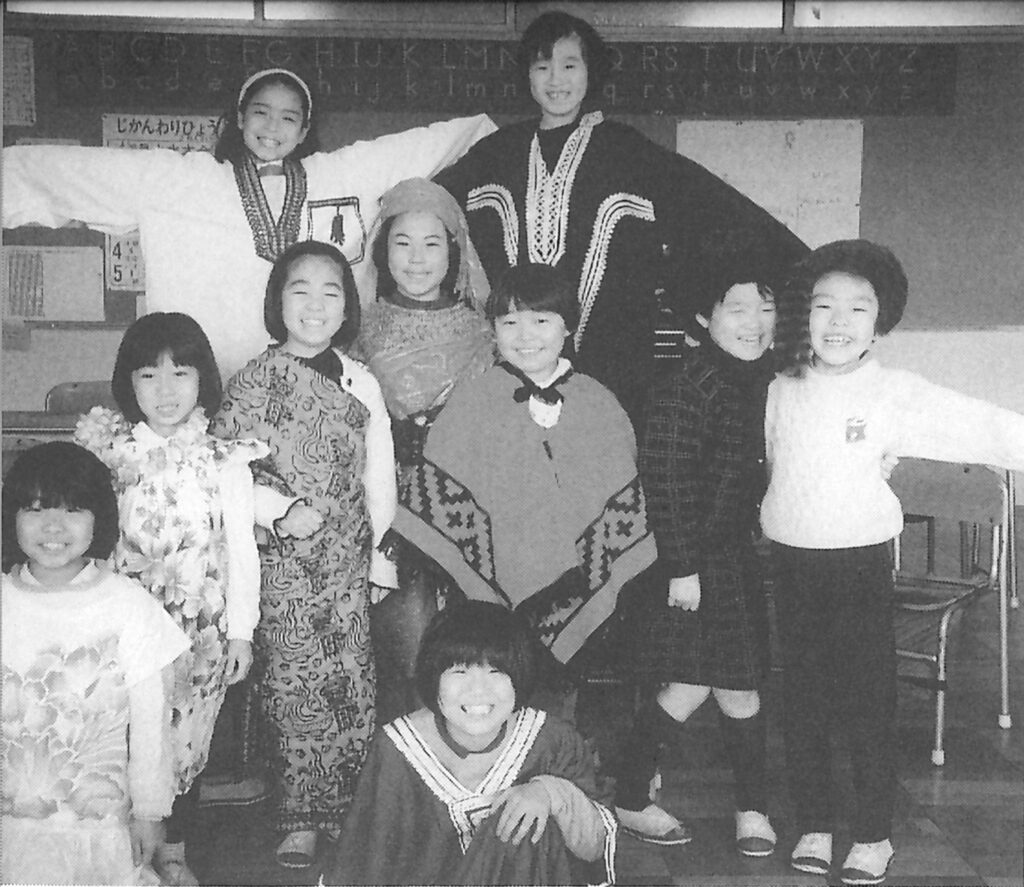

せっかく持ってきてくれた服なので、みんなで、いろいろな国の人になったつもりで着てみました。

「これは寒い国のだよ。こんなに毛がついてる。あたたかいよ」「これは暑い国の服。だって、風通しがいいもん」

実際に、袖をとおしたり着てみたりして、肌ざわりを確かめながら、どんな国の服か考えることができました。

このような子どもたちの楽しい発表の陰には、それを持たせてくれた家庭の協力があったことを感じるとともに、こんなにたくさんの外国の服が子どもたちの身の回りにもあることにも驚きました。

国際化の時代を生きる子どもたちです。将来、子どもたちが大人になるころには、いまよりももっと外国が身近になることでしょう。このような授業から、自分が住む国とは違った風土で違った暮らしをしている人がたくさんいることに気づいてほしいし、いろいろな国のさまざまな文化のすばらしさにも出会ってほしいと思います。授業を進めていくにあたって、私はそのことを強く感じていました。

3 なるほど、なっとく

さあ、国語の時間は、つぎからつぎへとおもしろいものが出てくるので目が離せません。毎日、いろいろな子がまえに出てきて、外国のことについて本や絵はがきやお人形などを見せながら発表してくれました。

すると、ある日またまたMちゃんが、大きな手さげを持って、みんなのまえに立ちました。なかには何やらはいっているようすです。

〝何だろう ?!〟。手さげのなかからガサゴソと出てきたものは、中近東の人たちがかぶる帽子(大きな布と、それをとめる黒い輪のようなもの)でした。

「うわあ !!」「はじめて見たよ!」

みんなも私も、びっくりして目を丸くしました。写真やテレビでは見たことがあるけれど、本物が見られるなんて、こりゃ、驚きました。

するとだれかが、「あっ! これ教科書に載ってたよ」と叫びました。あわててページを開くと、まったく同じものが、教科書のさし絵で出ています。砂ばくに住む人の帽子、まさにこれです。

さばくの多いところでは、昼はたいへんあついのに、夜になると、きゅうにひえることもめずらしくありません。空気はかわき、すなあらしがふき、すなぼこりがさかんにまい上がります。

そこで、人々は、ガウンのようなあつ地のふくをきて、強い日の光やすなぼこりをふせぎます。ふくをきたほうが、はだかでいるより、あつさをふせぐことになるのです。(教科書61〜62ページ)

実際に何人かの子にかぶってもらい、砂ぼこりを防ぐようすをやってもらいました。この帽子が砂ばくの多い地方ではすごく役に立つことが、よくわかりました。「なるほど、なっとく」の1時間でした。

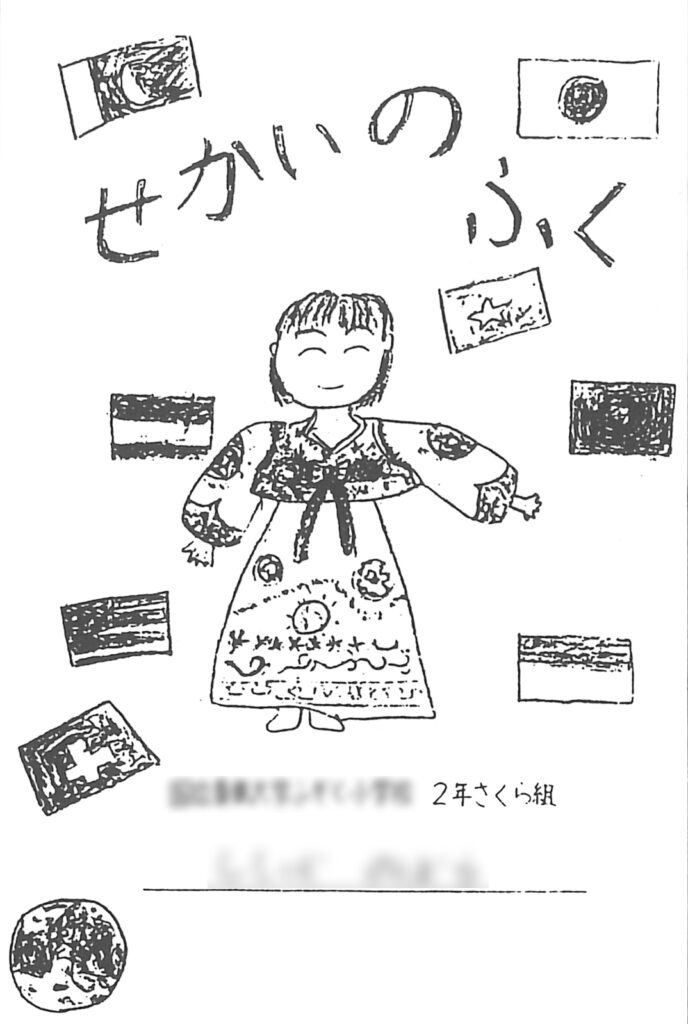

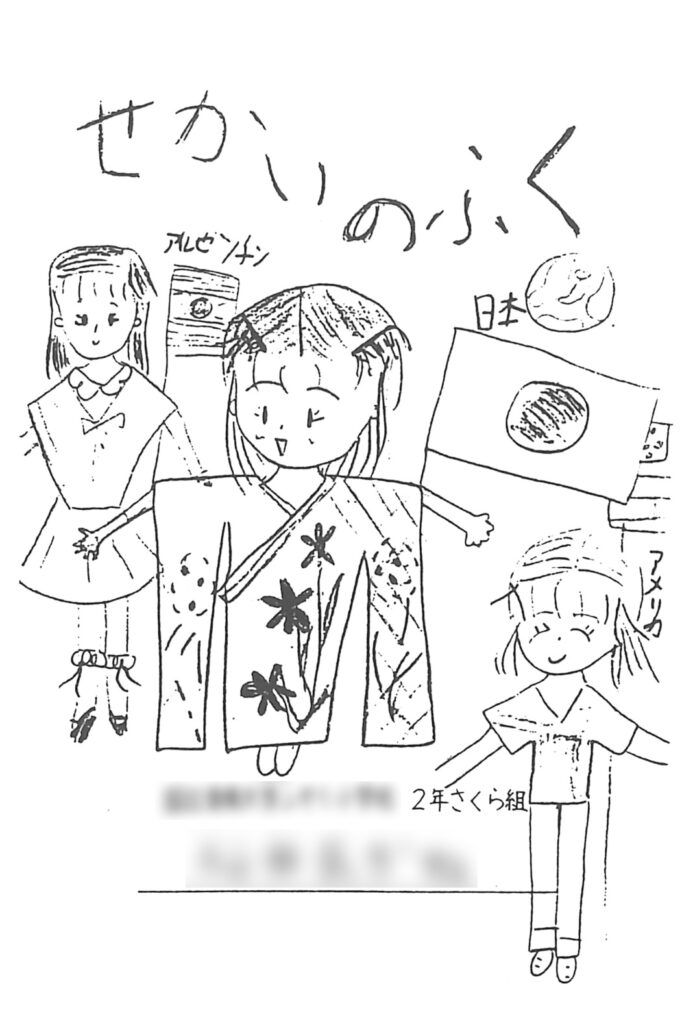

4 「世界の服絵本」づくり

暑い国と寒い国という分け方ばかりでなく、世界中にはさまざまな風土・気候の国があります。そして、それに合わせてさまざまな「民族衣装」と呼ばれるすてきな服があるのです。

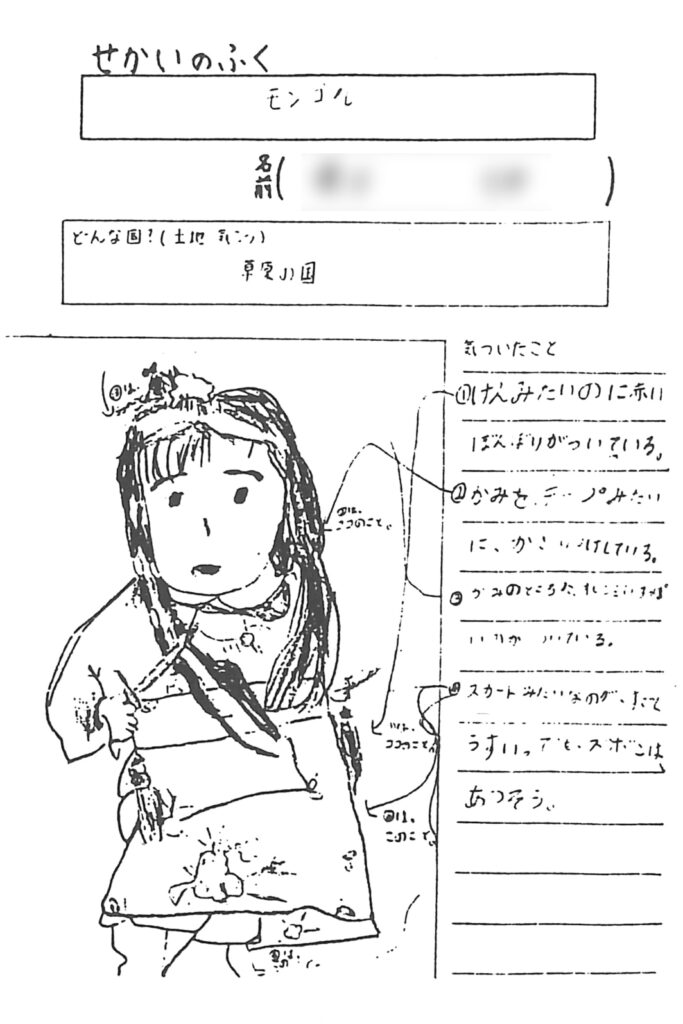

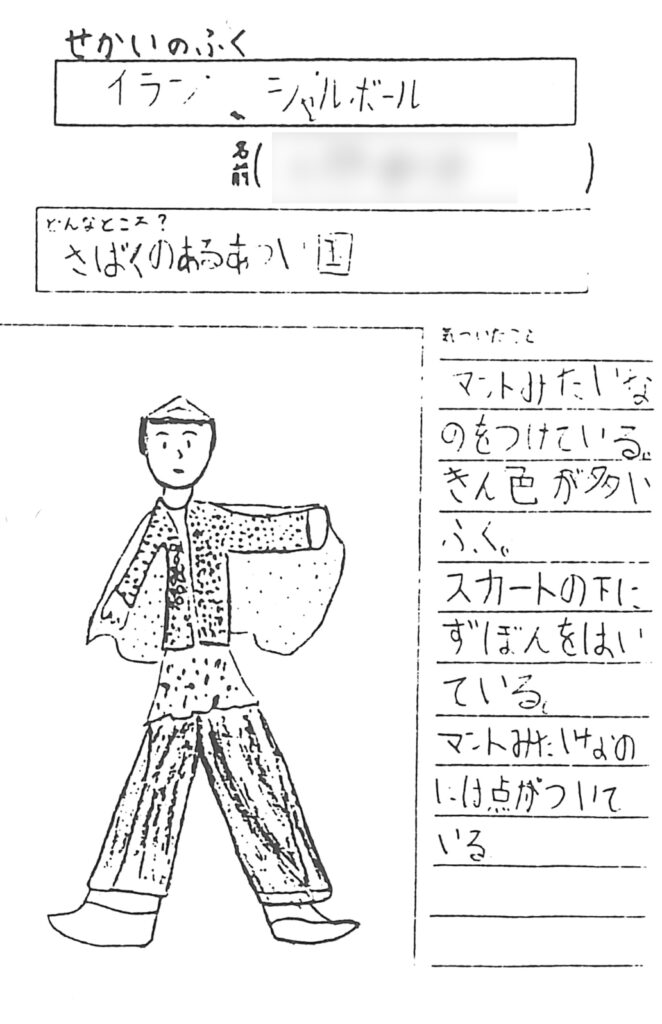

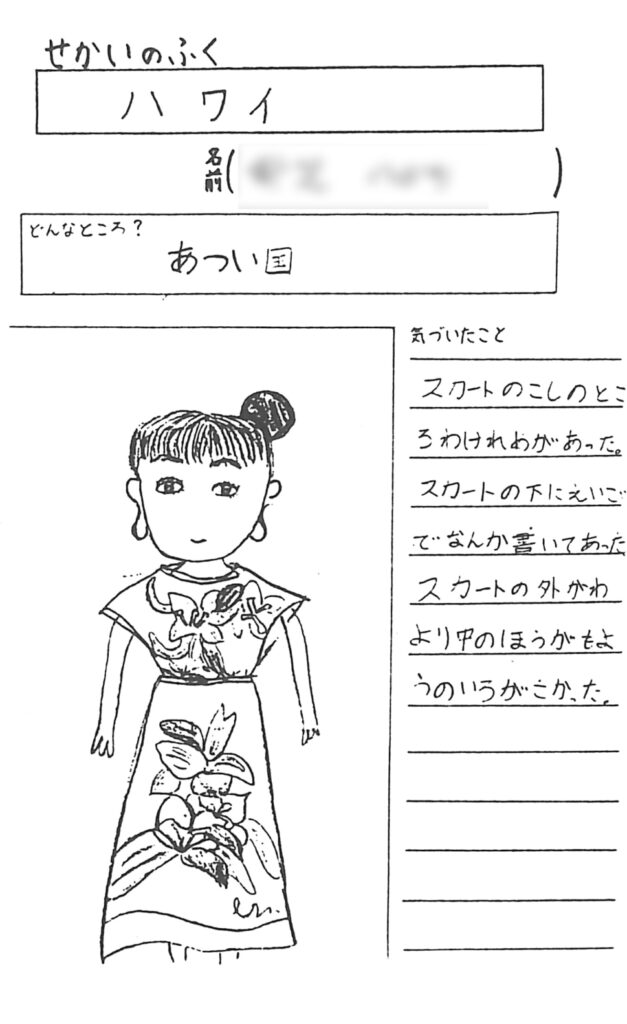

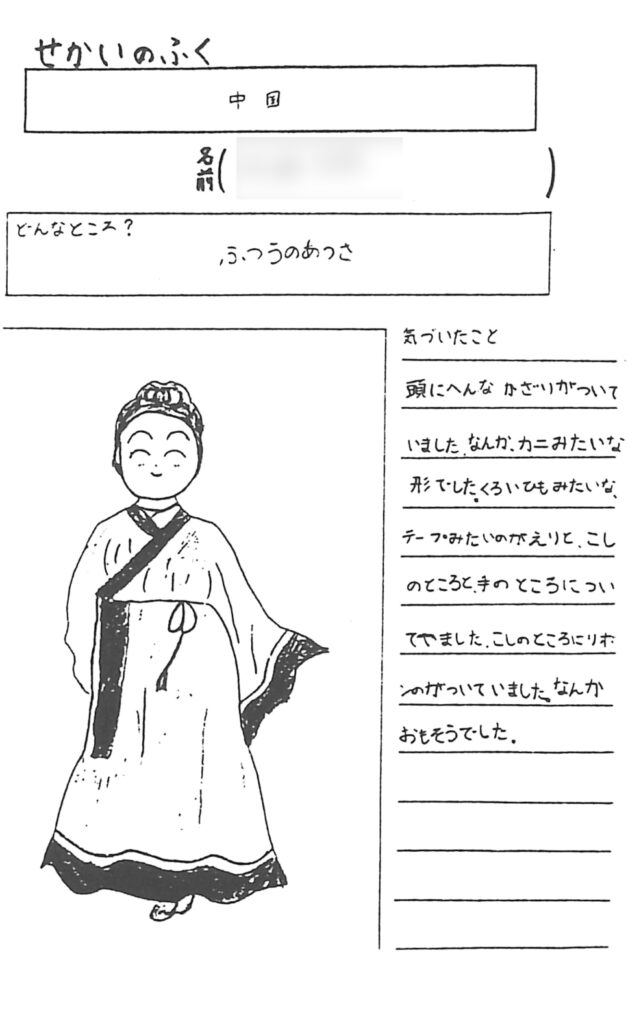

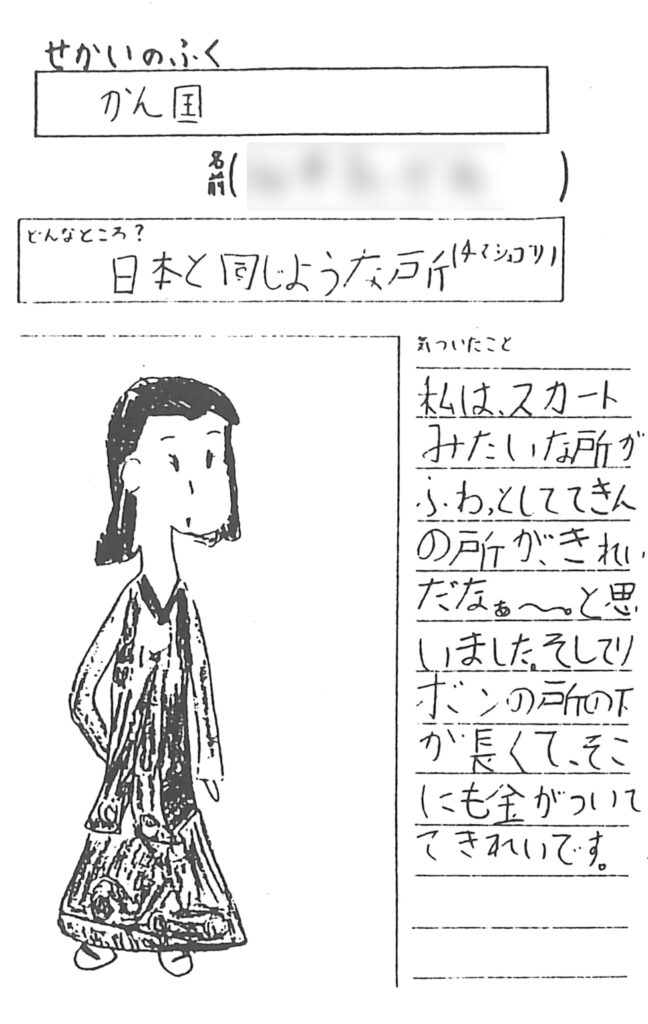

図書室から資料となる本をいっぱい借りてきて、世界の服をカードに書きました。たくさん集めれば、1冊の絵本になります。絵本づくりと聞いて、みんな大喜びです。

子どもたちにとくに人気があったのは、ベトナムのアオザイ、韓国のチマ・チョゴリ、メキシコのケスケミトル、チリやアルゼンチンのポンチョ、インドのサリーなどです。このほかにも、中国、モンゴル、タイ、ロシア、スイスなど、いろいろな国の服装を、カードに書きこんでいます。2年生で、どんな風土・気候の国かわからない場合もあるので、「砂ばくの国」「草原の国だよ」「とても高いところにあるんだよ」「日本よりも暑い国だよ」とかんたんな説明を加えて理解を助けることにしました。

こうして子どもたちのカードはだんだんに増えていきました。「人はなぜふくをきるか」この問いには、もっといろんな答えが見えてきそうです。

5 タイ・フランス・インド

ところで、この学習を進めるにあたり、私が大事にしてきたことは、本や資料から知識として知ることよりも、実際に見たり聞いたり、肌で感じとったりしながら理解していきたいということでした。できるだけ、生のかたちで外国を知ることのできる機会をつくりたいと思いました。幸運にも、身近なところで外国の子どもたちとの出会いを持つことができました。

(1)タイの子どもたちから見た私たちの教室!

「日タイ草の根教育交流」の辻淑子さんから、日本の教室の子どもたちのようすをビデオで、タイの教師や子どもたちに見てもらいたいので、協力してほしい。そう言われたのは1年まえのことでした。学級の朝の会の、「朝の発表」をやっているようすをビデオに撮り、タイに持っていってもらいました。「朝の発表」の時間には、みんなに話したいことがある子が、かわるがわる出てきて自由に話をします。ときには劇や踊りを作ってきて発表する子もいるし、歌をうたう子もいます。詩の朗読やお話を聞かせてくれる子もいます。そんなようすがタイの子どもたちの目には、どんなふうに映るんだろう。とても興味のあるところです。

●ぼくは、日本の子どもはタイ人と同じだということを知りました。でも、言葉も違うし、勉強も同じではありません。日本の子どもは積極的で、みんなの前でお話を聞かせたりするけれど、タイの子は、あまり積極的ではありません。(略)──リットロン・ペーヨー(男)

●私は日本の教室に行きたくなりました。それから、日本の子どもの教室と同じような教室がほしいです。また、私は彼らと同じようにしゃべりたいし、彼らに私の教室に来てもらい、それから彼らにも私と同じようにしゃべってもらいたいです。そうすれば理解し合うことができます。──マッサヤー・ゴーントーン(男)

タイの子どもたちひとりひとりの感想を、学級の子どもたちに読んで聞かせてあげました。子どもたちは、海の向こうのタイの子どもの反応を、とても興味深そうに、ときには意外といった顔をしながら、聞いていました。

●私の学校では、先生は勉強をさせるだけで、日本の学校とは、ちょっとちがいます。日本の学校には、小さな先生(生徒?)ばかりがいて、進んで歌を歌ったり、進んで話まで語って聞かせたりしているからです。──スパッターラ・ラムブッター(女)

この指摘に、教室がわきたちました。タイの子がおもしろい見かたをしているんだな、と思ったからです。

(2)フランスの子どもたちとの学校間通信

フランスのプロバンス地方の小さな村の学校と手紙での交流を始めました。たがいに顔と名前の写真を送りあい、つぎに日本の子どもの紹介を、大きな模造紙2枚に貼りつけて送りました。「日本の子どもの紹介」と題して、子どもたちが家から持ってきたものは、「折り紙」「自分の似顔絵」「お祭りの写真」「旅行に行った写真」などです。「プリクラ」や大好きなキャラクターの小物も目につきました。

返事が来るまで約3か月もかかりましたが、待つことも大きな楽しみのひとつでした。

3月、学級の友だちともお別れという間ぎわになって、一人ひとりにあてたフランスのポプリとカードが送られてきました。言葉は通じなくても、相手の真心を感じたうれしい出来事でした。

(3)はじめて出会ったインドの国、インドの人

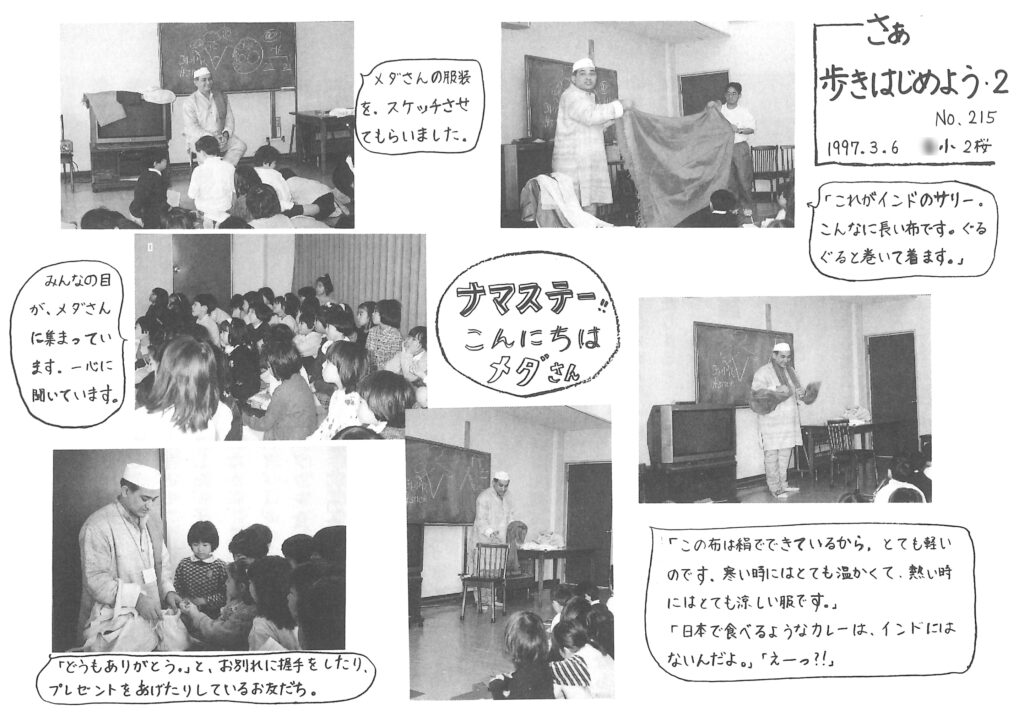

服装の勉強をして、ぜひ子どもたちに、外国の、自分たちとは違った暮らしをしている人に出会わせたいと思っていました。そこで、学校に来ていただいたのがインドのメダ・アナンさんです。47歳で、貿易関係の仕事をされています。

子どもたちはメダさんに会ったとたん、「うわぁ」と目を丸くして見つめていました。ほとんどの子にとって、初めて出会ったインドの人です。「日本語がしゃべれるのかなぁ、と思ったら、とても上手だった」と言った子もいました。とてもやさしい笑顔で子どもたちのまえに立ち、話をしてくれました。

日本に初めて来たのはちょうどみんなと同じ2年生のとき。その当時は「日本に行く」と言えば、「サムライに気をつけろ」「日本の家は木と紙でできている」「あの国ではゴキブリでも何でも食べる、生きたまま食べる」と言われたそうです。そのたびに子どもから「えー!? 何だそりゃー!」と声が上がりました。でも、日本人がインドについて思っていることも、それと同じことが言えないでしょうか。

服装で子どもたちが驚いていたのは、帽子です。なんと、帽子のフチのところから帰りの電車の切符が出てきました。「ワーッハッハ!!」と笑い声がおこります。着ているものはぜんぶ手織りの絹でできた衣装でした。これは暑いときに着ると涼しく、寒いときは温かいのだそうです。いつも手織りの綿の布を持っていて、座布団がわりにしたり、食べものをのせたりするそうです。この手織りの布1枚つくるのに80時間はかかると聞いて、またまたびっくり。

子どもたちからは質問がいっぱい出ました。子どもがこだわって聞くことのなかに、これまで思っていたインドのイメージがあらわれています。

「ゾウを食べたことありますか?」

「そんなの食べたことないよ」

「食べものはどんなですか? 辛いカレーは食べますか?」「私は辛いの好きじゃない。インドの子どもも辛いの食べないよ」

意外だったようです。ほかにも「トイレは紙でふきますか?」「ハシは使わないんですか?」⋯⋯など。「食べものは人びとが作った大切なもの。とても大事だからこそ自分の手で食べるんだよ。日本ではどうしてハシを使うの?」。そう問い返されると、なるほど自分たちと違った見方・考え方に気づきます。そんなところから、興味が深まり交流が生まれていくのでしょう。とても楽しい時間でした。

こうして、いろいろな国の人たちとの出会いをしながら、「人はなぜふくをきるか」という問いに答えを見つける学習はさらに続きました。

「ねぇ、先生。こんなにいっぱい集まった服、どうするの。着てみたいなぁ」。子どもたちのそんな声をうけて、みんなで「世界の服ファッション・ショー」をやろう! ということになりました。さぁ、どんなファッション・ショーになるのでしょうか⋯⋯。

(つづく)

出典:『ひと』1997年9月号、太郎次郎社

川上幸子(かわかみ・さちこ)

小学校教諭。日本各地に伝わるさまざまな踊りを学び、子ども達と一緒に踊っている。本実践は音楽大学附属小学校でのもの。

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)