こんな授業があったんだ│第6回│見える世界と見えない世界をつなぐ〈前編〉│平林 浩

見える世界と見えない世界をつなぐ 〈前編〉

宇宙(極大)と結晶(極小)の授業 (小学5年生・1984年)

平林 浩

宇宙(極大)と結晶(極小)の授業 (小学5年生・1984年)

平林 浩

小さな粘土玉、いったいなにかな?

直径50センチの大きさにふくらませた、まっ赤なゴム風船を手に持って廊下を歩いていく私のまわりを、手に手に不思議なものを持って、子どもたちが歩いていた。

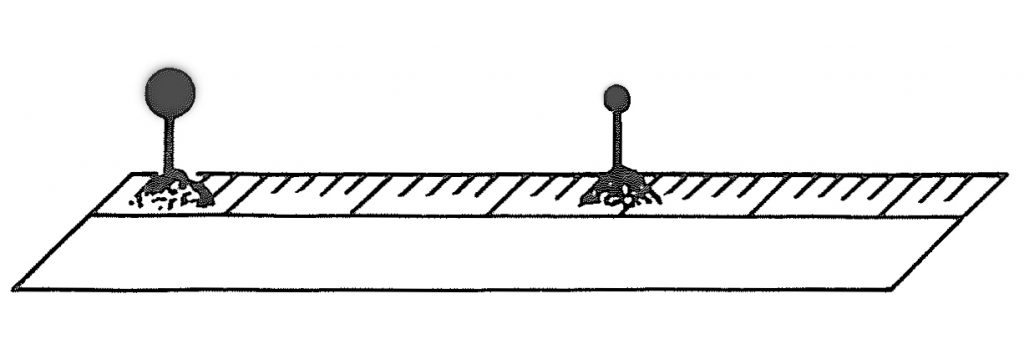

子どもたちの手にあるものは、虫ピンのさきについた、アズキつぶほどの粘土の玉である。定規の上に粘土を少しくっつけて、その粘土で虫ピンを支え、虫ピンのさきには粘土の玉がついているのである。よく見ると、虫ピンは2本立っていて、もういっぽうの虫ピンのさきには、ゴマつぶほどの粘土の玉がついている。そして、虫ピンと虫ピンのあいだは、どの子のもおなじ間隔になっていて、そのさきの粘土の玉も、みんなほぼおなじ大きさになっている。

私は、子どもたちと校庭に出た。ときどき吹く風はちょっと冷たかったが、陽光は、もう明るくあたたかだった。子どもたちを私のまわりに集めた。

「それじゃ、この風船を50メートルさきに置きますよ。ちょうどむこうのサッカーゴールのところが50メートルぐらいだから、そこに結びつけるね」

私はかけ足で校庭のむこうの端のサッカーゴールまで行き、横のバーに風船をくくりつけた。さいわい風がほとんどなかったので、風船は大きくゆれることもなくぶらさがった。またみんなのところにもどった。

「そしたら、こうやって風船を見てごらん」と私は言いながら、定規につけた二つの粘土の玉のうち、5ミリぐらいの大きさの玉のほうを目に近づけた。そして、もうひとつの粘土の玉と、むこうの赤い風船とを重ねあわせてみるのである。小さいほうの粘土の玉は、直径が1.25ミリである。1.25ミリなんていっても、実際にはその大きさぴったりに粘土の玉を作るのはムリだから、それに近い大きさにしてある。

その1.25ミリの粘土の玉が、50メートルさきの直径50センチの赤い風船とちょうど重なって見える。子どもたちも私のまねをして見はじめた。

「あ、ほんとうだ。ちょうど重なる」

「おなじ大きさだ」

「へえ、ほんとだ」

「そうか、わかった。それで、月は太陽とおなじ大きさに見えるんだ」

口ぐちに、感想やわかったことを言いあいながら見ていた。50メートルさきの風船と、すぐ目のまえの粘土の玉に、同時に目のピントを合わせることはできないから、どうしてもどちらかがぼやけて見えてしまうのだが、それでも、ほぼ重なりあうのがわかる。

じつは、いま、子どもたちが手にしているのは、月と地球の模型であり、赤い大きな風船は太陽の模型なのである。

宇宙の広さをイメージすれば?

これまで、地球の大きさや、月・太陽の大きさ、地球と月のあいだの距離、地球と太陽との距離などを数字のうえで勉強してきたのだけれど、それだけでは、子どもたちには実感として受けとめられない。地球と太陽との距離が1億5千万キロで、地球と月とのあいだの距離が38万キロである、という数字をみれば、たしかに太陽のほうがずっと遠方にあることはわかる。しかし、太陽と地球の距離は地球と月の距離の400倍であると言いかえてみても、実感としてそれほど深まることはない。

大きな数字になればなるほど、子どもたちの実感からははなれていってしまう。数字をいくら並べても、子どもたちに宇宙の広大さをイメージさせることはむずかしい。

実際に目に見える動きや形は、観察によってわかる。月の形や見かけの大きさは、見ればわかる。太陽の形や見かけの大きさも、まぶしさを防ぐちょっとした工夫をすれば、見ることができる。月の形の変化や1日の動き、太陽の1日の動きや1年の動きも、注意ぶかく観察してみればわかる。

しかし、それらのことをていねいに観察したからといって、地球が自転していることを理解したり、実感したりするところまでは、容易にはいかない。また、天体が規則的な運動をし、その天体が存在する宇宙とはたいへん広大なものであることを、子どもたちに知らせようとするときは、ますますむずかしくなってくる。

数字を並べ、教科書や本のなかの絵や写真を見せたりすることも、あるていどは役に立つし、必要なことではある。しかし、それだけでは、子どもの宇宙観は本に描かれた絵や、テレビや映画のアニメーションの範囲を出ないであろう。絵はかぎられたスペースに必要なことを入れようとするから、どうしても空間がせまくなってしまう。テレビや映画の画面でも、それはおなじことである。アニメ映画などを見ると、天体と天体のあいだがたいへんつまっていて、宇宙もゴミゴミしたイメージにさえなってしまう。

それでは、実際に目に見える現実と、測定した結果の数字から宇宙の実体をイメージできるようにするには、どうしたらよいのだろう。そこに教具のもつたいせつな役割があるのだ。

人間はたいへんすばらしい能力をもっている。それは、実物ではなくても、「~のようなもの」と見立てることができる能力だ。幼い子どもたちが、友だちをお母さんやお父さんに見立ててままごと遊びをするのは、そのひとつの典型である。そのへんにころがっている木ぎれも、りっぱに電車や自動車になってしまう。このような能力があるから、模型が、事実と抽象、事実とイメージをつなげる重要な教具として意味をもつことになる。

科学の法則のような抽象度の高いものの理解や、目に見えない世界のしくみや動きをイメージするには、模型とかモデルとかいうものがたいへん有効なはたらきをする。だから、科学の授業・学習には、模型という教具は欠くことができない。

子どもたちが手に持っている粘土の玉は、大きいほうが直径5ミリに作ってある。これが地球である。月は地球の1/4の大きさだから、直径が1.25ミリというわけだ。1.25ミリというと、虫ピンのさきにやっとくっつけることができる大きさでしかない。太陽は直径が50センチの大きさにしてある。これらは実物の30億分の1の模型になっている。太陽の直径はおよそ150万キロなので、その30億分の1は50センチになる。地球は太陽の約1/100の大きさになるので、5ミリというわけだ。(正確には1/109ぐらいになる。)

まず風船をふくらませて、直径50センチの太陽の模型を作る。直径50センチにふくらますというのは思ったよりたいへんで、とても口で息を吹きこんでというわけにはいかない。目まいがしてしまう。そこで、足踏みふいごでふくらませた。風船は気象観測用の気球で、直径1メートルまでふくらませても大丈夫というものである。私の頭よりもはるかに大きくふくらんだ風船に、「われないかなあ」と心配そうな子どもの声が飛ぶ。

「これが30億分の1の太陽だよ。もし、太陽がこれだけの大きさだと、地球はどのくらいの大きさになるかな」と、およその大きさを予想してみてから、計算をしてみる。

1984年度の5年生は、こんな予想をした。

ア)ドッジボール 0

イ)野球ボール 1

ウ)ピンポン玉 17

エ)パチンコ玉 1

オ)アズキまめ 12

カ)ジンタン 3

キ)もっと小さい 0

なかには、さっさと計算をして予想をたてる子どももいるし、直観で予想をたてる子どももいる。黒板でみんなといっしょに計算すると、地球はおよそ5ミリの玉になるということになった。アズキまめぐらいの大きさである。月はまたその1/4、ちょうどジンタンぐらいの大きさになる。この段階では、子どもたちはそれほど驚いてはいない。

「それじゃ、粘土で模型を作ってみよう」

小さくちぎった粘土を指さきでまるめて地球と月を作る。粘土をまるめてみると、直径5ミリの玉というのはあんがい小さいものだ。定規の目もりにあててみると、カンでやったのは、たいがい5ミリよりは大きくなっている。月の1.25ミリにいたっては、あまりに小さくて、うまく玉にならないくらいだ。

「こんなにちっちゃいの!」

「こんなところに住んでいるのか!」

「このなかに何億人も住んでいるのか! 考えられないなあ」

粘土をまるめていると、急に子どもたちからの感想がふえてくる。

「あ、地球がおちた!」

そんなことばに、教室がどっとわく。

「地球つぶすなよ」

「月がゆくえ不明だ」

「宇宙の迷子のお月さん」

教室がにぎやかになる。明らかに子どもたちの頭のなかに新しい世界がひらけてきたのだ。なかには、地球や月の模型を太陽の風船のところまで持ってきて、あらためてくらべている子どももいた。「太陽はばかでかいんだなあ」とつぶやきながら。

私も、いまから20年もまえに、はじめてこの模型を作ったときの、なにか脳天をガンとやられたような衝撃を忘れられないし、いまでも作るたびにいろいろ考えさせられる。

これだけでは、まだ模型づくりは中途はんぱだ。こんどは、太陽・月・地球のそれぞれの距離をおなじ縮尺で空間に置いてみるのである。

地球と太陽は、実際には1億5千万キロはなれている。これを30億分の1にすると、約50メートルになる。このアズキつぶくらいの地球と、風船の太陽とのあいだは50メートルもあるのだ。それでは、月と地球のあいだはということになると、たったの12センチになってしまう。人間が月に到着したなどと大げさにいうけれど、この模型を見ると、「なんだ、これっぽっちか」と思いたくなる。それにくらべて、太陽はなんと遠いことか。

そこで、定規の上に12センチはなして粘土をちょっとくっつけ、その粘土に虫ピンを立て、虫ピンのさきに地球と月をくっつける。さきほど、子どもたちが手に手に持っていたのは、この地球と月だったのだ。

50メートルのあいだをおくには、屋外に出なくてはムリだ。私の学校の校庭はせまくて、端から端まで60メートルぐらいしかないから、この30億分の1の模型がやっと置けるぐらいだ。グランドの端に置かれた赤い風船の太陽。それからずっとはなれて、アズキつぶほどの地球。そのすぐそばをまわるゴマつぶほどの月。じっと見ていると、不思議な感動におそわれる。

「まずビックリしたことは、太陽のデッカさ。それから星と星とのきょり。ふつう目で見ると、星と星の間は近く見えるけど、実際はすごーく遠かったのでビックリした」(理季君)

「直径50センチの太陽から50メートルはなして、直径5ミリの地球をおいてみたときです。しんじられなかった。こんなにはなれているなんて。太陽の直径が地球の100倍なんて、うそみたい。宇宙って、まだしんじられない」(陽子さん)

子どもたちは、まず驚く。そして、陽子さんのように、あらためて数字を問いかえしてみるのだ。

いちばん近い恒星はどこに置く?

地球のところに目をおいて見ると、実際に月と太陽がちょうど重なることから、月と太陽がおなじ大きさに見えることを実感したり、日食がおこるわけを知ったりする。そして、このべらぼうに広い空間のなかで、地球・月・太陽が一直線に並ぶことは、そうしばしばおこりえないことも実感できるのだ。

子どもたちのなかから、ひとりの声が聞こえた。

「先生、ぼく、太陽のまわりをまわってくるよ。そうすると、1年になるんでしょう?」

「そうそう、あの太陽を中心にして、ぐるっとひとまわりして、ここにもどってくれば、ちょうど1年ということになるね」

「それじゃ、ここへもどれば、ひとつ年をとることになるんだ」

べつの子がそう言った。それを聞いていた子どもたちが、つぎつぎと太陽のまわりをまわりだした。

「そのあいだに、月は12回、地球のまわりをまわるんだよ」

私のことばが子どもたちを追った。

「あーあ、10歳も年とっちゃった」

と汗をかいている子どもがいた。宇宙の模型は、子どもたちの世界をぐんぐんと広げていく。

このあと、太陽系の模型を作る。惑星全部の模型を作る必要もないが、木星・土星、いちばん外側の冥王星あたりを作ってみればよい。木星と土星は、地球の10倍ほどの大きさがあるので、また感じがちがう。いちばん外側の冥王星は、直径が地球の1.1倍だから、ほぼ地球とおなじ。その小さな粘土の玉をいったいどこに置いたら、ちゃんとした太陽系の模型になるのだろうか。

太陽から冥王星までの距離は、地球までの距離の39倍もある。ということは、50メートルの39倍ということだ。1950メートルになる。とても校庭にははいらない。飛行場にでもいかなくてはだめだ。ほぼ2キロさきに、直径5ミリの玉を置けば、それが冥王星。

「それじゃ、なかなか見つからなかったのもムリないな」ということばが、子どもたちから出てきた。考えてみれば、2キロさきの5ミリの玉をみつけることが、よくできたものである。

太陽系の模型は、30億分の1にすれば、まあ、飛行場あたりにはいることになる。それでは、太陽系を出て、地球からいちばん近い恒星はどこに置いたらいいのだろうか。地球にいちばん近い恒星は、ケンタウルス座のアルファ星だという。大きさは太陽の11倍。だから、5.5メートルの風船を作ればいい。これはもう、熱気球なみである。

それを置くところはどこだろう。実際の距離は4.3光年。1秒間に30万キロ進む光の距離の4.3年分ということである。1分が60秒、1時間が3600秒、1日が86400秒、1年は31536000秒……とやっていって計算すると、なんと13000キロほどになる。ということは、ちょうど地球の直径とおなじぐらい。直線距離にすると、地球のちょうど裏側に置けばよいということになる。

地球を舞台にすると、30億分の1の宇宙模型は、やっといちばん近い恒星までははいるということだ。太陽系から出ると、もうそのあいだに、ひとつも星はないのである。

こんな計算をし、話をしていると、子どもたちは、もうただ、ボウゼンとするばかり。

「ほんとうに、そこまで星がひとつもないの? なんにもないの?」と、子どもたちの、ほんとうに信じられないという表情が私のほうに向けられる。それは、私とておなじことだ。

ちっぽけな人間、ばかでっかい銀河系!

■ 宇宙のなかのちっぽけな人間

はじめころの勉強の中に、地球の大きさを小さくして、プリントにかけるぐらいにして、その中にエベレスト山とマリアナ海溝をかきいれる問題があった。ぼくは5ミリぐらいのをかいたけど、じっさいはりんかくをとったほそい線ぐらいしかないのだった。それで、地球がものすごく大きいものだということが、あらためてよくわかった。

勉強をやっているうちに『ぼく』は考えられないほど大きい銀河系のなかの、太陽系のなかの、わく星のなかの、地球のなかの、ものすごくちっぽけな人間なんだなあと考えることがある。地球なんて、太陽から見ればこめつぶみたいなんだなあと思った。(友三君)

■ 人間はえらいもんだ

地球って、ほんとうに小さいものだと思った。人間は地球より小さいのに、ロケットで月やなんかに行くのだから、えらいと思った。

宇宙には星がたくさんあるのだけど、人間は、その星がならんでいるのを見て、星座をつくったのにはおどろいた。地球は、自転しながら太陽のまわりを公転しているのだけれど、どうして自転するのだろう。自転はとめることができないかなあ。それに、太陽のまわりをまわっているのだけど、その公転もとめられないのかなあ。

このあいだ、私は、家で、どうしたら公転や自転をとめられるか考えていた。人間は人工衛星を打ち上げているから、そこから手みたいなものを2本だして、地球のどこかをつかんだらどうかと思った。でも、もしかしたら、公転や自転のほうが力がつよくて、人工衛星のほうがふりまわされるかなあとも思った。(恵美子さん)

■ 知りたいことがいっぱい

ぼくはこのじゅ業をして、天文学にきょうみをもって、いろいろなことをしらべるようになった。4年間、じゅ業をやったけど、みんなだいたいわかったけど、このべんきょうについては、まだまだ知りたいことがある。火・木・土・海・冥の星のことをそうぞうして、何年かかって太陽をまわるとか、地球は太陽の引力にひっぱられて太陽のまわりをまわっているというけど、冥王星まで引力ははたらいているのかとか、知りたいことはいっぱいある。このあいだ、パイオニア10号が打ち上げられたけど、それがはじめて太陽系をだっ出すると言っていた。人間はまだまだだろう。

このじゅ業をしたら、急に日食を見たくなった。ぼくは一度でいいから、かいき日食と金かん日食をみたいと思う。(伸一君)

■ 人間てすごい

私は人間ってすごいなあと思った。現実に太陽までなんて行ったことがないのに、1億5千万キロだとかよくわかったなあと思った。地球や宇宙からみたら、人間なんてちっぽけなものだと思うけど、考えてみると、これだけのことを、そのちっぽけなものが知っているということは、すごいと思った。

それからつぎに、自然っておそろしいというか、これもすごいと思った。だれが決めたわけでもないのに、だれがつくったわけでもないのに、こんな地球が太陽のまわりをまわるなんて。自然がつくったとしか思えない。人間ができないこと(こんなことはおそらく人間じゃあできないと思う。たとえば、宇宙をつくったりすること)は自然がやった。だから、おそろしいと思った。(薫さん)

* * *

子どもたちは、この授業をやると、こんなふうにひとつの世界観をもつようになる。あの宇宙の模型がすべてではないが、しかし、あの模型という教具がもたらすものであることもたしかである。(後編につづく)

出典:平林浩『授業・科学をたのしむ』、初出『ひと』1985年7月号、太郎次郎社

平林 浩(ひらばやし・ひろし)

1934年、長野県生まれ。1988年まで東京都で小学校教諭。退職後は「出前教師」として、科学を楽しむ教室を各地で開く。仮説実験授業研究会、障害者の教育権を実現する会会員。著書に『仮説実験授業と障害児統合教育』(現代ジャーナリズム出版会)、『平林さん、自然を観る』『作って遊んで大発見! 不思議おもちゃ工作』『キミにも作れる! 伝承おもちゃ&おしゃれ手工芸』『しのぶちゃん日記』(以上、太郎次郎社エディタス)など。津田道夫との共著に『イメージと科学教育』(績文堂)がある。

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)