こんな授業があったんだ|第55回|高校家庭科・糸つむぎの授業〈前編〉|小平陽一

高校家庭科・糸つむぎの授業

〈前編〉

(高校1 年生・1995年)

小平陽一

「またエプロン作り?」

さて、高校1年の被服実習は何をやろうかと考えました。

同僚の先生に去年のことを聞いてみると、エプロンを作ったといいます。1年生でエプロンを作って、2年生では、そのエプロンをつけて調理実習をするという段取りです。できたエプロンは学校で預かっておき、翌年それを生徒に配って使えば、なくしたり忘れたりすることなく完璧な準備ができるという具合です。

なるほど、合理的です。でも、生徒に聞いてみると、

「小学校でエプロン作って、中学校でも作って、高校で3つめだよ、先生。こんなに作ってどうするの?」と言われてしまいました。それから、

「あんな下手クソなの、着たかねぇよ!」って吐き捨てるように言う子もいます。出来の悪かったエプロンを身につけるのは、さらしものになるようでイヤだというのです。

そこで考えました。この時代、ミシンの使い方や縫い物の技術を教える意味はどれほどあるのだろうか? と。もちろん、手作りの服や小物などが作れるようになれば、世界でただひとつの自分だけの作品ができるわけですから、作る喜びや使う喜びが得られます。また、そこには生活文化を受け継ぎ、生活技術を学ぶという意味も加わってきます。その教育的意義を疑うものではありませんが、いまや、ミシンや裁縫箱のない家、もしくは、あってもそれが使われないで押し入れの片隅で眠っている家が多いのが実情です。たった数時間の被服実習で裁縫技術がどれだけ身につくのだろうか? と思ってしまうのです。逆に、浴衣制作だけで半年分の家庭科の授業が終わった、などという話も聞いていました。

さて、すでにお気づきかもしれませんが、ここで僕は、ある矛盾(というかジレンマ?)を抱えています。それはこういうことです。まえに、なんでもお金で買えてしまうこの時代、生徒の生活体験が圧倒的に不足する現状で、家庭科の実習がいきいきと輝いている、というような意味のことを言いました。またその一方では、「料理・裁縫」という伝統的な家庭科のイメージのままでいいのか? または、たんに技術習得の教科でいいのか? 生徒となかよく楽しく「料理・裁縫」がやれていればそれでいいのだろうか? という疑問を投げかけています。実習が貴重な体験の場となっていると評価する一方で、「料理・裁縫」ではない家庭科を、というジレンマです。

そこで、実習は生かしつつも、たんなるスキル教育ではなく、実習から見えてくるもの、考えさせるものが広がる題材を探しはじめました。

〝人と衣のつきあい〟を考える

僕は、思いきり裁縫から離れて、糸つむぎをやろうと思いました。

人はどうして衣を身につけるようになったのか? 人が服を着る意味は何なのか? 衣服の材料には何が使われてきたのか? 布はどのように作られてきたのだろうか? それをどんなふうに着こなしてきたのか? それらを授業でやってから、糸つむぎの実習に入ります。つまり、「人と衣服と自然との関係」とか「人と衣のつきあい」を考えてもらうというのが授業のねらいです。

まずは、太めの糸かタコ糸を短く切ったものを生徒に配ります。それをほぐしてもらいます。

すると、1本の糸が2、3本に分解できます。さらにその1本1本をほぐしていくと、最後には、とてもかぼそい、吹けば飛ぶような繊維に行きつきます。

糸を作るには、その逆の工程をたどればいいのです。繊維に〝より(ねじり)〟をかけると、繊維と繊維のあいだに摩擦力が働き、丈夫な細い糸ができます。その細い糸を数本束ねてまた〝より〟をかけると、さらに丈夫な糸ができるのです。

昔の人の、この〝より(縒り)〟をかけるという発見はすごいと思います。綱引きで使う綱は、もとはやはり繊維です。それを何本も束ねて〝より〟をかけて、丈夫な綱になっています。何人もの人で引きあっても切れるものではありません。車も通れるような頑丈な吊り橋だって、細いワイヤを集めて幾重にも〝より〟をかけて、あんなに丈夫になっているのです。小さな摩擦力がたくさん集まって、みなが協力して大きな力になっている。人間社会にも当てはまりそうですね。

「腕に〝より〟をかけて料理を作る」とも言います。それもこの〝より〟からきているようです。腕前を存分に発揮して、手間ひまかけて料理をするといった意味です。それから、「元カレと〝より〟をもどす」なんて言い方もあります。一度離れてしまったものをもとの密着状態にする、つまり関係が復活するという意味で、やはり糸の〝より〟からきています。

さて、つぎは、布の切れ端を生徒一人ひとりに配ります。それをまた分解してもらいます。すると、縦糸と横糸が交互にバラバラになる布と、1本の糸がスルスルスルッとほつれて分解してゆく布の、2種類があることがわかります。前者が織物で、後者が編み物です。これで、繊維から糸ができて、その糸を織るか編むかすると、布になることがわかります。このほかにも、フェルトとか不織布とか、成り立ちの違う布がありますから、興味のある人は調べてみてください。

原毛を準備する

さて、いよいよ、つむぎの実習です。まずは原毛を用意します。本当は、羊の毛の刈りとりからやれるのが理想ですが、なかなかそうもいかないので、ここは省いて話だけにします。YouTube などを利用して、羊の毛の刈りとりの映像を見るという手もありますね。

刈りとったばかりの原毛には、羊脂(ラノリン)や汚れがついています。これをぬるま湯で、モノゲン(原毛用洗剤)やアルカリ性洗剤を入れて洗い、脂と汚れをとりのぞきます。

このラノリンは肌の保湿・柔軟効果が昔から知られており、化粧品にも使われています。また、寒い地方では、ラノリンの保温性や防水性を生かし、羊脂がついたままで編みこんでセーターにしたりもするそうです。

羊毛のかわりに綿を使うのもありだと思います。綿で実習をするなら、種をまいて、綿花を育てて、収穫して使うことができます。昔から人間が自然界から繊維を見つけだし、それを糸にして衣服に利用してきた行程が見えてきます。自然のなかで生きてきた人間の工夫や知恵が見えて、いい教材になります。綿の場合には、原料の繊維を洗う必要がなく、すぐに使えるので面倒な手間が省けるのですが、栽培に時間がかかるのと、繊維が短いので熟練しないとつむぎにくいという欠点があります。なので、生徒のあつかいやすさを考えて、羊毛を使うことにしました。

原毛をつむいで糸にする

原毛が用意できたら、いよいよ繊維に〝より〟をかけて糸にします。この工程を〝紡ぐ〟といいます。繊維と繊維をじっくり手間ひまかけて〝より〟でつないでいくことです。この言葉は「言葉をつむぐ」「夢をつむぐ」「時代をつむぐ」「時間をつむぐ」などいろいろな使われ方をしますね。「愛をつむぐ」「幸せをつむぐ」というのはどうでしょうね? 人はゆっくり時間をかけて作ってゆく行為を大切にしているのだと思います。

つむぎに必要な道具は、ハンドカーダーとスピンドルです。

ハンドカーダーは、木の板にたくさんの細い短い針が上向きに並んでいる道具です。なければ木のクシで代用できます。まずは、少量の原毛をハンドカーダーにとり、カードをかけます(繊維を一方向に引きそろえる作業のことです。クシですくようにすればいいのです)。この作業で、繊維がからみやすくなり、つむぎやすくなります。

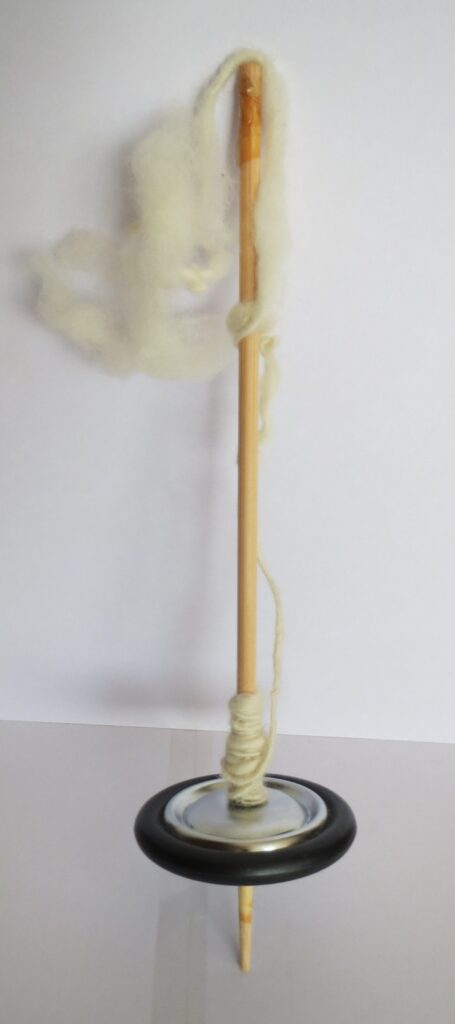

スピンドルは紡錘車ともいい、コマのような形をしています。これは、菜箸と家具用キャスターで代用できます。そうすれば安価ですし、生徒全員がひとつずつ使えます。

カードをかけた原毛をスピンドルの先端にかけ、スピンドルを指で回転させます。コマの回転を利用し、原毛に〝より〟をかけ、つむいでいきます。ある程度の長さまでつむいだら、つむいだ糸をコマのおもりの上部に巻きつけていきます。これをくり返すと、長い糸ができてくるのです。糸をつむぎ終えたら、これを蒸し器にかけて蒸気をあてます。こうすることで〝より〟が固定され、〝より〟がもどるのを防ぎます。

簡易スピンドルは金物屋で入手できる

家具用キャスター(車輪状のもの)と

菜箸で代用できます

(写真の車輪はハンマーキャスター社の製品) この糸つむぎ、すぐにコツをつかんで上手にできる子と、いくらやってもうまくできない子がいます。なかには、「もー、こんなのやめたー!」と言って放りだしてしまう生徒も出てきたりします。そんなときには、なだめすかし、あっ、いやいや、励まし励まし、ていねいにコツを教えます。それでもできない子は、スピンドルはあきらめて、手のひらを使って原毛を机の上で転がしたり、ひざの上で転がしたりして、羊毛の繊維に〝より〟をかけて糸にしていきます。

とにかく、不細工になっても繊維に〝より〟さえかければ、糸はできるのです。どんなに不器用でも、下手でも、それなりになんとかなるのがこの授業のよさです。

こんなことやって、いったい何の役に立つの、ですって? そりゃあ実生活にはほとんど役にたちません。でも、羊の毛の風合いや糸の感触が伝わってくれれば、それでいいと思っています。糸ができあがる向こうに見えてくる人と羊(家畜)との関係、自然との関係、そして、私たちの先人がやってきた生活文化や工夫と知恵に触れることができればいいかなーと思うのです。

この授業、糸づくりが上手か下手かは問題ではありません。むしろ、糸が太くなったり細くなったりしているほうが、手つむぎの味わいが出て〝いい〟という見方だってあります。それにしてもこの糸つむぎ、それぞれの個性があらわれてくるのでじつに面白いのです。太い糸をつくる子、繊細な細い糸をつくる子、太かったり細かったり、定まらない子、どの糸にもその子の性格や特徴が出てきます。

出典:『僕が家庭科教師になったわけ』所収、2015年、太郎次郎社エディタス

小平陽一(こだいら・よういち)

1950年、栃木県生まれ。元高校家庭科教員、理科教員。

東京理科大学理学部を卒業後、化学工業会社、武蔵大学根津化学研究所を経て、1976年に埼玉県立高校の教員として採用される。化学教師として18年間つとめたのち、家庭科の教員免許を取得。男女共修となった高校家庭科を16年間教えてきた。

現在は立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科で学びながら、執筆や家庭科教育の研究会、野菜作りなどにたずさわる。

雑誌・新聞での執筆に、月刊誌・くらしと教育をつなぐ『We』(フェミックス)95~98年の連載、時事通信社配信「生きる力感じる力――家庭科の窓から」新聞連載(16回・98年)などがある。本書のもとになったレポートが、2013年度日本女性学習財団賞大賞を受賞。

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)