他人と生きるための社会学キーワード|第17回(第4期)|沖縄と日本──たがいの理解を深めるための2つの作品|熊本博之

沖縄と日本

たがいの理解を深めるための2つの作品

熊本博之

2022年5月15日、沖縄は日本に復帰して50年を迎えた。この節目の年に、筆者を研究代表者とする研究チームは、無作為に抽出された沖縄県民3800名を対象とした「政治参加と沖縄に関する世論調査」を実施した。

この調査の主目的のひとつは、沖縄県民のナショナルアイデンティティの実態を描きだすことであった。かつて琉球王国という独立した国家であったこともある沖縄にとって、依拠しうる国家は日本だけとは限らないし、どのようなナショナルアイデンティティを自認しているかは、その人のさまざまな意識に影響しているからである。

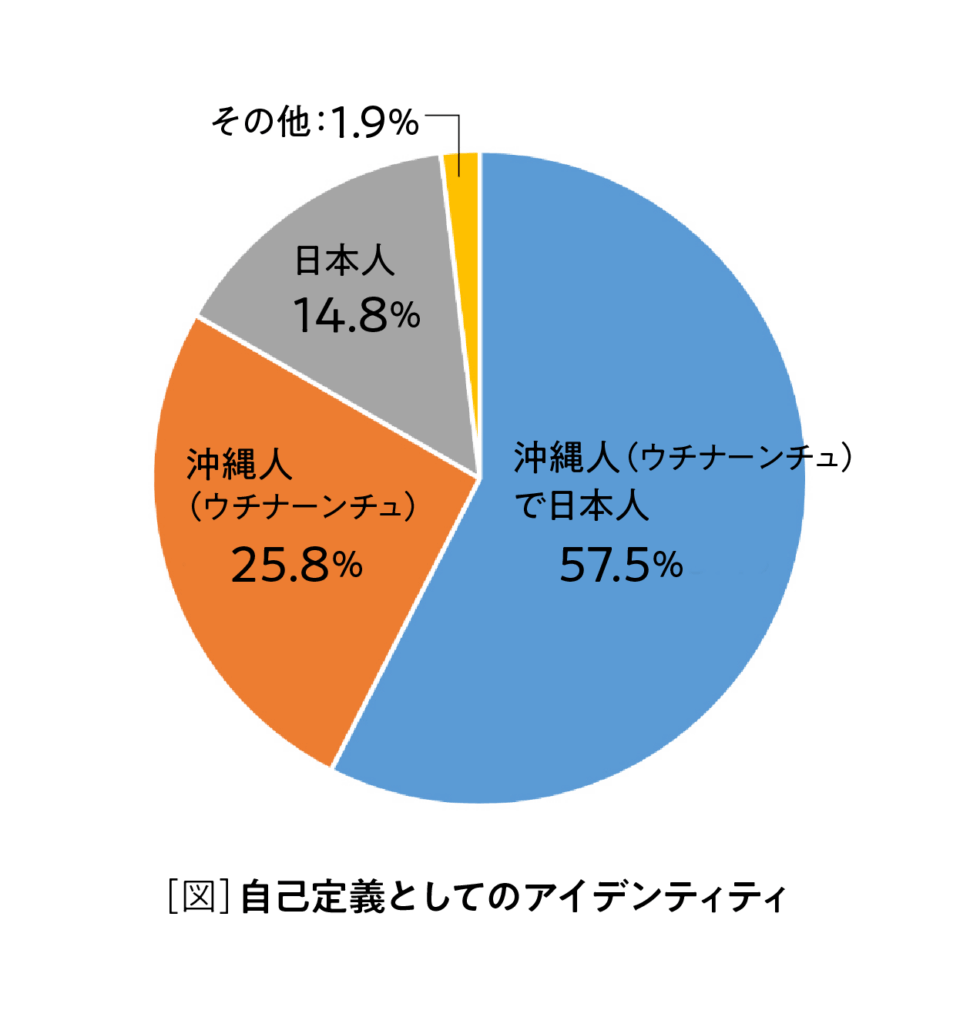

調査では、「あなたはご自身のことを沖縄人(ウチナーンチュ)だと思いますか、それとも日本人だと思いますか、または沖縄人でも日本人でもあると思いますか」という質問文で尋ねている。その回答をグラフ化したものが下の図である。

このように6割近くの人たちが、自身のことを「沖縄人で日本人」だと認識しており、「沖縄人」とする人も4分の1を超えている。試みに、筆者の講義を受講している、ほとんどが本土出身の学生95名に対して、同様の質問を(沖縄人を東京人、宮崎人などに読み替えるかたちで)実施してみたのだが、「日本人」という回答が69%を占め、「○○人で日本人」と回答したのは18%にとどまった。

この「沖縄人で日本人」という複合型のナショナルアイデンティティをもつ、およそ6割の人たちは、一定の距離感をもって国家という存在をとらえている人たちだといえる。こうした人たちが沖縄において多数派であることの意味については、『多様性と凝集性の社会学』の第5章「『国民』概念の見直しがもたらす共生の可能性」で詳細に考察しているので、ぜひお読みいただきたい。

それにしても、なぜ沖縄には、自身を「日本人」と言いきれずにいる人たちが、いまもこんなに多くいるのだろうか。「沖縄人」と回答した人も加えれば、その割合は8割を超えている。その理由は、かつて沖縄が独立した国家であったということだけで説明しつくせるものではないだろう。琉球王国が日本に組み込まれ、沖縄県となってから現在に至るまで積み重ねてきた日本との関係の歴史もまた、影響しているからだ。

その歴史を知るのに最適な1冊の本と1本の映画が、戦後80年をむかえた2025年、相次いで生みだされた。この2つの作品をもとに、理由を探っていくことにしよう。

* * *

まず、本のほうから見ていこう。中央公論新社から6月に刊行された、塩出浩之『琉球処分──「沖縄問題」の原点』である。琉球処分は「日本史」の授業において、明治維新以降の経緯を説明する流れのなかで、おもに明治政府の視点から教えられる。これに対して本書は、琉球の尚王家に残る「尚家文書」を用いて、処分される側である琉球王国がどのように事の次第をとらえていたのか詳細に論じることで、琉球処分という歴史的事象を高い解像度で描きだすことに成功している。

本書で著者は、琉球処分を「清に服属しつつ、日本にも服属していた琉球という国家が、日本に強制的に併合され、その一部(沖縄県)となった」(242ページ)一連の過程だと結論づけている。この一文から読みとれるのは、まず明治維新以降の沖縄には、琉球王国として独立した国家であり続ける可能性も、日本ではなく中国(清)に組み込まれる可能性もあったということだ。「沖縄県」といういまの姿は、必然ではないのである。

そして「強制的に併合され」とあるように、琉球王国が沖縄県になったのは、日本側の都合によるところが大きかった。琉球にとって日清両属は、どちらにも完全には支配されないようにすることで、国家として行動する余地を得るための戦略だった。だが、国境の内部に対して完全な主権を持ち、外部の国からは独立している主権国家としての地位を確立することで、西洋諸国と肩を並べようとしていた明治政府にとっては、沖縄が琉球王国であり続けることも、日本だけでなく清にも服属していることも不都合であった。ゆえに明治政府は、琉球側の抵抗を受けながらも、併合を断行したのである。

* * *

このような経緯で日本に組み込まれた沖縄は、第二次世界大戦末期、米軍と日本軍とが戦った沖縄戦に巻き込まれ、県民の4分の1ともいわれるほど多くの命が失われた。そして戦後は日本から切り離され、アメリカの施政権下にはいる。9月19日に公開された映画『宝島』(監督:大友啓史)は、その米軍統治下にあった「アメリカ世」の沖縄を舞台とする作品である。

終戦直後、沖縄の人たちは、住んでいた土地を米軍に奪われ、食料も日用品も圧倒的に足りないなかでの生活を余儀なくされていた。だが目の前に広がる基地には、物資が豊富にある。その物資を「戦果」として奪い、困窮する人びとに無償ないし安価に提供する「戦果アギヤー」が生まれたのは、時代の必然だった。

映画の主人公は、この戦果アギヤーあがりの3人だ。ひとりは警官に、ひとりはヤクザに、そして残りのひとりは教師となって、それぞれの「アメリカ世」を生きていく。警官になったグスクは米兵による犯罪を取り締まろうとするが、琉球警察は米兵への捜査権を持たないため、米軍の将校との協力関係を結ぶことで治安維持を図ろうとする。ヤクザになったレイは、米兵相手のバー「Aサインバー」の用心棒をしながら、覆面をかぶって米兵を襲撃する「アメリカー狩り」に手を染めていく。米軍機が墜落した小学校で教師をしていたヤマコは、基地のない平和な沖縄をとり戻すため、日本への復帰運動に邁進する。

その復帰は、1969年11月、日米間での合意に至った。だが同時に、復帰しても基地はそのまま沖縄に残されることも明らかになった。1970年9月、米兵が運転する車に主婦がひき殺される事件が発生した。だが12月、米兵に無罪判決が出された。その翌週、米軍嘉手納基地に隣接するコザの街で、またも米兵が交通事故を起こす。人びとは事故車両をとり囲む。米軍の憲兵隊が空に向けて威嚇射撃する。これを機に、5000人の群衆は怒りを爆発させ、米軍車両を意味する「黄ナンバー」の車をつぎつぎとひっくり返しては放火していく。コザ騒動である。

映画のクライマックスでもあるコザ騒動の現場に、グスクも、レイも、ヤマコも身を置き、それぞれの感情を爆発させる。それは、アメリカ世で沖縄の人たちが抱いてきた、怒り、悲しみ、いらだち、あきらめなどの感情が混ざりあった、マグマの噴出だった。

* * *

この2つの作品は、沖縄が歩んできた歴史が、日本によって歩まされてきた歴史でもあることを教えてくれる。そしてその歴史は、沖縄にとって、けっして望ましいものではなかった。それが、自身を日本人と言いきれない人がいまも県民の8割以上を占めている、大きな理由のひとつなのだ。

もっとも、だからといって沖縄の人たちの「日本人」としての意識が著しく低いわけではないことには注意しておきたい。冒頭のグラフのような分布は、ナショナルアイデンティティを問われたからこそ表出されたものであるからだ。

ただ、あえて問われたから出てきた数値だとはいえ、そこに日本と沖縄の関係の歴史が反映されていることも事実である。だからこそ私たちは、この歴史を学ぶ必要がある。沖縄と日本、それぞれの歩んできた歴史を、たがいに結びつけあいながら読み解いていくことで、たがいの理解を深めていく。これもまた、多様性を尊重しながら凝集性を確保するための、共生に向けた大事な作法なのである。

■ブックガイド──その先を知りたい人へ

熊本博之・田辺俊介編『復帰50年の沖縄世論』筑摩書房、2025年

前田勇樹・古波藏契・秋山道宏編『つながる沖縄近現代史──沖縄のいまを考えるための十五章と二十のコラム』ボーダーインク、2021年(増補版2025年)

伊藤潤『琉球警察』ハルキ文庫、2024年

*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)

熊本博之(くまもと・ひろゆき)

明星大学人文学部教授。早稲田大学大学院文学研究科社会学専攻博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。専門分野:地域社会学、環境社会学、沖縄研究。

主要著作:

『交差する辺野古―問いなおされる自治』勁草書房、2021年

『辺野古入門』ちくま新書、2022年

『共生の社会学』共著、太郎次郎社エディタス、2016年

『多様性〈いろいろ〉と凝集性〈まとまり〉の社会学』共著、太郎次郎社エディタス、2025年

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)