他人と生きるための社会学キーワード|第1回(第4期)|社会制度──「違いを認めあう」ために見直されるべきもの|岡本智周

社会制度

「違いを認めあう」ために見直されるべきもの

岡本智周

このリレー連載は、「他人と生きるための社会学キーワード」というタイトルで続けてきた。ここであらためて、「他人と生きる」とはどういうことだろうか。

「他人と生きる」ためには、まず自分以外の人が「他人」であることを認めなければならない。これは言うほど楽なことではない。自分とは違う存在であるその人を、自分からの勝手な想定を外して、その人そのものとして見る必要がある。そしてそんな「他人」といたずらに争うことなく、さりとて無縁を決め込んだりもせず、できれば良好な関わりをもちながらなんとかやっていくことが、「他人と生きる」ことだろう。

それゆえ、『共生の社会学』(太郎次郎社エディタス)という本で私たちは、「共生」の意味をつぎのように定義した。それは、「多様性を尊重すること」と「社会の凝集性を重視すること」を両立させようとすることだ、と。社会に生きる人間はおたがいに別個の存在であることを十分に知り、かつ、そんなたくさんの人間のあいだに凝集性を作用させようとするのが「共に生きる」という行為である。

こうした考え方は近年、社会のさまざまなところで人の基本的な関わり方として示されるようにもなった。たとえば企業の組織経営などの文脈では、「ダイバーシティ&インクルージョン(多様性と包摂)」という言葉が積極的に使われる。行政機関が今後の社会のあり方を示すさいにも、「包摂と多様性がもたらす持続的な社会の発展」といった表現が採られる。これは、国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)の「誰一人とり残さない」という理念に結びつけてものが考えられるようになった結果、生じた傾向でもある。

朝日新聞社が運営する「SDGs ACTION!」というサイトでは、「多様性」がつぎのように解説されている(引用部の下線は引用者による)。

ダイバーシティー(Diversity)は、直訳で「多様性」「相違点」という意味があり、組織などの集団に性別・世代・障がいの有無・国籍など違いを持った人たちが所属している状態を指します。

また内閣府のもとに発足した「社会的責任に関する円卓会議」が「『ともに生きる社会のための』暮らしやすさの10の指標」を策定したさいには、実現目標となる社会像がつぎのように示された。

私たちは、性別や年齢、民族、国籍、障害の有無にかかわらず、誰もが「ちがい」を認め合い、ひとりひとりが多様な生き方を自らの意志で選択することができる社会を「ともに生きる社会」だと考えます。

集団や社会が「多様性を尊重する」とはどういうことなのかを、このように具体的に、的確な言葉にして表現することは、とても重要なことである。その内容も、概念を端的に説明してくれているといえる。

* * *

そのうえで少しだけ立ち止まって考えておきたいのは、言葉を受けとる私たちの側が、ここで言われる「違い」について、そもそもどのようなものとして考えているだろうか、という点である。その「違い」はどこから生じ、これから先はどうなるものだろうか。よもや、その「違い」を、自然に生じたもともとあるものととらえ、今後も同じようにあり続ける不変のものと考えてはいないだろうか。

性別、年齢、世代、国籍、民族、障害等々によって人と人のあいだに「違い」が生じることは、どうしようもないことと思われるかもしれない。持って生まれたもの、不可抗力によって決定されているのがこれらの属性だと考えられるかもしれない。「違い」は、みずから自由に変更することが難しいこれらの特性に根差しているように見え、だからこそ、社会のなかでの人のそれぞれのあり方を尊重することが大事なのではないのか、と。

しかしながら、ある特性がなんらかの「違い」の根拠として意味づけられるかどうかは、実際には社会制度のありようと関連することである。たとえば、社会のなかにある子育てに関わる制度の如何で、男女の働き方の「違い」は大きくも小さくもなる。年齢に付与された社会規範を問いなおしてみれば、「若者」や「年寄り」といったステレオタイプがもはや現実に即していないことにも気づくことができる。人びとが社会生活を営む条件や環境をより人権に基づいたものにしていけば、障害の有無や国籍の「違い」を言挙げする必要はより小さくなる。社会のなかに存在するさまざまな「違い」は、それぞれの特性を社会制度がどう扱うかによって生みだされていることを、とらえておきたい。

なぜなら、「違いを認めあう」と言うときに、一方でこのような考え方をもっておかなければ、「違い」自体を人間の本質から生じたものと考えてしまい、社会のあり方をこれまでのまま固定化することになってしまうからである。「女性」や「外国人」や「障害者」は、何か「違い」をもつ側の存在だとして、組織や社会のなかでその属性に相応しい「役割」を果たしてもらえばよいということになってしまう。ある立場にある人たちを取り巻いているそもそもの社会制度の状態を問うことなく、その属性のもつ意味が変わらないものだとされれば、「多様性の尊重」は現状肯定の理屈でしかなくなるのである。

* * *

ここまで用いてきた「社会制度(social institution)」という言葉は、社会科学の術語として、「社会や集団の成員に支持された規範的な行為様式の統合形態」と定義される。人びとが普通の日常生活を営むことが可能なのは、細かな「規則」から、受け継がれてきた「慣習」、さらに成文化された「法」に至るまでの、さまざまな水準での社会規範があるからである。その規範に準じた「行為様式」の複合が、社会制度というものである。

社会制度には、①規則性をもってくり返される、②規則性に準じることで人びとの欲求が充足される、③人びとの共有する価値によって正当化されている、④同調に対しては正の評価がおこなわれ逸脱に対しては負の制裁が加えられる、といった性質がまずは指摘できる。定常的な日常生活においては、社会制度はあって当たりまえのものとして、すなわち個人の意思にとっては外在的で拘束的なものとして存在することになる。

しかし他方で、社会制度はつねに人びとの意識のなかで承認されたり否認されたりしており、また、人びとのあいだの相互作用をとおして維持されたり改変されたりもしているものである。「規則」や「慣習」は、それを実践する相互作用があればこそ存在しつづける。「法」は、それに賛成し、遵守しようとするふるまいがあるからこそ効力を維持できる。逆に言えば、それを否認し改変する相互作用や手続きがあれば、社会制度はいつでも少しずつ変化しうるものであるし、現に変化しているのである。

すなわち、人と人とのあいだに「違い」を生じさせる社会制度というものに関しても、人びとの承認ないし否認や、相互作用によっては、修正や改変も可能なのである。「多様性の尊重」とともに求められている「包摂」や「凝集性」とは、そのようにして社会制度を更新していくことまでを含む概念であろう。たとえば、学校の出席簿が男女別でなくなってきたように。あらゆる大学で障害者への合理的配慮が義務化されたように。「共生社会」とは、社会制度が生みだす「違い」のそもそもの部分を吟味し、その更新を検討し、日常生活の新たな根拠を作りだす社会だと言うことができる。

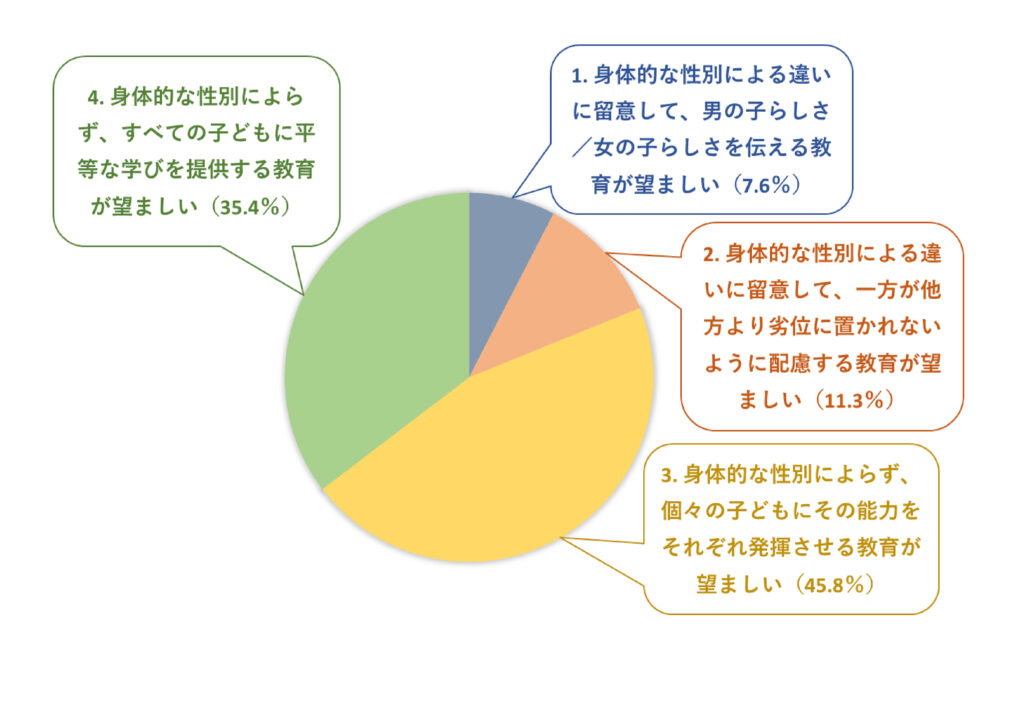

この点に関して、最後に、こうした社会制度の更新への意識を見ておこう。早稲田大学共生教育社会学研究室が2023年2月におこなった社会意識調査では、学校教育での男らしさ/女らしさの扱いや、外国籍の児童・生徒の処遇について、人びとがどのように考えるのかを尋ねた(調査内容と集計結果の全体は、こちらのページにて公開している)。

図1は、「学校教育における児童・生徒の性別の扱いについて、次のうちからあなたの考えに最も近いものを1つ選んでください」という質問への回答である。「身体的な性別によらない」学校教育を支持する回答は81.2%を占め、「身体的な性別による違いに留意する」ことを支持する回答の割合(18.9%)を大きく上回っている。

図1 学校教育における児童・生徒の性別の扱いについて

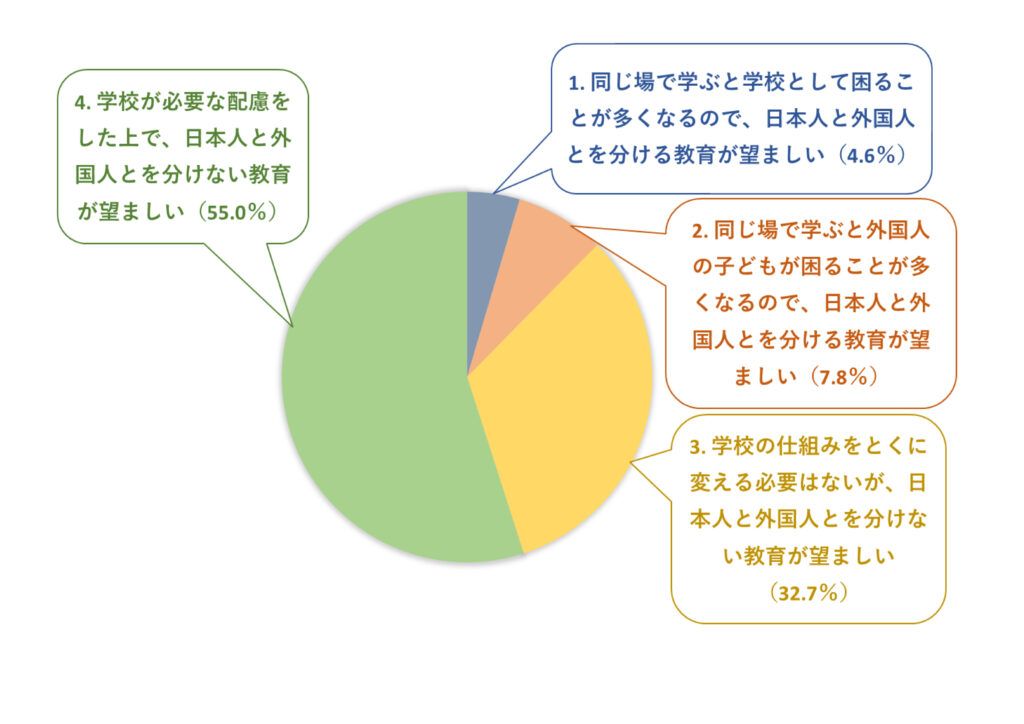

図2は、「日本の学校教育における外国籍の児童・生徒の扱いについて、次のうちからあなたの考えに最も近いものを1つ選んでお答えください」という質問への回答である。「日本人と外国人とを分けない教育が望ましい」とする回答は82.7%を占めており、「日本人と外国人とを分ける教育が望ましい」とする回答の割合(12.4%)をやはり大きく上回っている。

図2 学校教育における外国籍の児童・生徒の扱いについて

加えて、「日本人と外国人とを分けない教育」を支持する回答者のなかでも、「学校の仕組みをとくに変える必要はない」とする者よりも、「学校が必要な配慮をした上で」とする者がより多くを占めるのである。学校という制度の側が変わっていくことを容認する意識は、回答者全体に対しても過半数となっている。

こうした例が示すように、すでに私たちの社会には、社会制度を作り変えていくことへの前向きな意識が存在している。それは、「違い」をただ認めるだけでなく、「違い」の源に目を向けて、改めていこうとする意識である。私たちには、そうした意識レベルでの承認を、日々の相互作用をとおして「規則」や「慣習」に反映させ、あるいはまた、明文化して「法」にしていくことができる。その意味で、「多様性の尊重」と「社会の凝集性」の両立を実現しようとすることは、民主主義の実践でもあるのである。

■ブックガイド──その先を知りたい人へ

盛山和夫『制度論の構図』創文社、1995年

フランチェスコ・グァラ『制度とは何か──社会科学のための制度論』瀧澤弘和・水野孝之訳、慶應義塾大学出版会、2018年

エミール・デュルケーム『社会学的方法の規準』菊谷和宏訳、講談社、2018年

二神枝保編『雇用・人材開発の日欧比較――ダイバーシティ&インクルージョンの視点からの分析』中央経済社、2020年

*編集部注──この記事についてのご意見・感想をお寄せください。執筆者にお届けします(下にコメント欄があります。なお、コメントは外部に表示されません)

岡本智周(おかもと・ともちか)

早稲田大学文学学術院教授。専門分野:教育社会学、共生社会学、歴史社会学。

主要著作:

『共生社会とナショナルヒストリー』勁草書房、2013年

『「ゆとり」批判はどうつくられたのか』共著、太郎次郎社エディタス、2014年

『共生の社会学』共編著、太郎次郎社エディタス、2016年

「教育社会学者・馬場四郎の社会科教育構想における基礎的社会観」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第69輯、2024年

「「共生社会」の社会的認知の様態と背景、およびその経年変化」『共生学研究』第1号、2024年

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)