こんな授業があったんだ|第59回|製塩の授業〈前編〉|安藤嘉之

製塩の授業

海の水から塩をつくる 〈前編〉

(小学3年生・1992年)

安藤嘉之

かつて、塩浜の人びとは、

海とかかわって生きていた

“遠い昔に潮くみし、浜辺をわたる風さやか……”

これは、市川市立塩浜小学校校歌の歌いだしである。

わたしたちの学校がある千葉県市川市塩浜は、東京湾に面したところにある。この地域は、20年まえに埋め立てられて、新しくできたところだ。大きな工場や倉庫、そして約2万人の人びとが住む団地が建ちならぶ、コンクリートの世界である。

東京湾には面しているものの、この地域に住む人びとは、おもに東西線で東京にかようサラリーマンで、海とかかわりのない生活をしている。子どもたちに“海”に関するアンケートをとっても、“きたない”というのが圧倒的で、すぐそばに海があることさえ知らない子もいる。しかし、校歌の歌いだしにあるとおり、かつてこの塩浜は美しい遠浅の海であった。人びとは、潮がひいたあと、そこをせきとめ、堤防を築き、塩田を作った。そして、海からの贈り物である塩が作られていた。この塩浜では、人びとは、もっと海とかかわって生きていた。

この塩浜には塩田があり、良質の天然塩を作っていたこと、海(=自然)とともにくらしていた人びとがいたこと、そして、そのうえに、いま、自分たちは立っているのだということを子どもたちが知れば、いまの自分たちと海(=自然)とのかかわりについて、少しでも考えてくれるようになるのではないだろうか。

そして、そのためには、かつてこの地域にあった塩田を、市川でいちばん海に近い塩浜小学校でもう一度よみがえらせ、むかしと同じ方法で塩を作ってみたらどうだろう。そんなことを思いついたのが、この授業のきっかけであった。

しかし、ただ塩田を作り、むかしのやり方で塩を作るというだけでは、授業として楽しくない。子どもはつきあいがいいので、「こういう授業をするんだ」と教師が決め、先頭をきって走れば、授業にのってはくれるだろう。しかし、子どもたちが、立ちどまって考えたり、かべにぶつかっで悩んだり、ピンチを切りぬけて喜んだりしなければ、ほんとうの感動はないはずだ。自分たちの力で問題を追求し、ひとつひとつ解決して進んでいくような授業のほうがずっといい。

はたして塩はできるのか、できないのか。教師にとっても、スリルいっぱいのスタートとなった。

むかし、この塩浜は、

どんなところだったのだろう

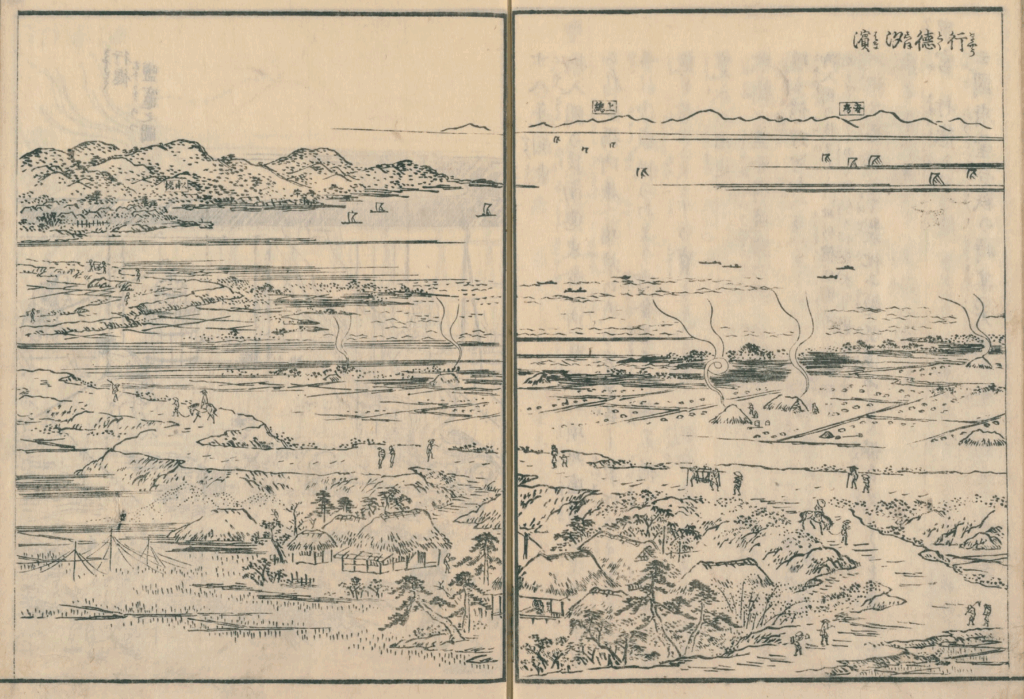

資料として子どもたちに見せるのは、現在、15年まえ、20年まえと順に古くなっていく3枚の航空写真。そして、市川市の歴史博物館にある「行徳汐濱」という絵を模写したもの(塩田と、そのむこうに広がるおだやかな海が描かれている)。最後に、食塩と天然塩である。この食塩と天然塩を味わってみて、その違いから、むかし、この塩浜で作られていた天然塩のすばらしさを子どもたちが体をとおしてつかむ、という段取りになっている。

授業は、むかしの塩浜はいったいどんなところだったのかを、まず子どもたちが考えるところからスタートした。

C「ここは海だったってきいた」

C「海で、こんぶやあさりをとっていた」

子どもたちのなかには、親から話を聞いて、塩浜が埋め立て地だったということを知っている子もいる。このあと、「海だった」という意見が何人かつづいたが、つぎの意見がとびだし、授業ははやくも佳境にはいった。

C「校歌のはじめに、“遠い昔に潮くみし……”ってあるでしょ? だから、海の水をくんで、塩をくんでたんじゃないの?」

C「そうだよ。塩浜小の校歌って、3番がいまのことを歌っていて、それから2番1番と古くなっていくんだよ」

T「じゃ、荒川君がいったように、校歌の3番からさかのぼってみるよ」

と、ここで、現在、15年まえ、20年まえの3枚の航空写真を順番に見ていくことにした。

★1枚めの写真、いまの塩浜を見る。

C「あっ、学校だ」

C「団地がある!」

C「ぼくの棟もうつっている」

知っている建物と自分の家さがしでにぎやかになった。「ねえ、つぎの古い写真を見せてよ」のことばで、15年まえの写真を見せる。

★2枚めの写真、15年まえの塩浜を見る。

C「あっ、塩浜小はない」

C「中学校もないよ」

C「ぼくの棟はある」

C「でも、まだ生まれてないよ、このころは」

C「まだ猫実川はきれいだったんだ」

そして、20年まえの、塩浜が埋め立てられる直前の写真を見せる。

★3枚めの写真、20年まえの塩浜を見る。

C「わあ、白黒だ」

C「やっぱり、海だったんだ」

C「校歌にあるもんね」

子どもの勢いはすごく、こちらがおされて資料をだすという展開になってきた。

むかし、塩浜では、

なにを作っていたのだろう

「写真はここまでしかないんだけど、もっとむかしの様子を絵にしてきたよ」

といって、「行徳汐濱」の図を黒板の大きさに拡大したものを見せる。子どもたちは、「わあ、大きい」「自然がある」「いまとぜんぜんちがう」「あ〜、むかしに住みたかった」といいながら、動きまわって、自由にいろいろな角度から絵を見ている。少し時間をとったところで、「気づいたことあったらいってみてね」。

C「ここはなんですか(塩田をさす)」

T「なんだと思う? 目のチャンネルを使っていってごらん」

C「みぞがあるでしょ? ここから海の水がはいってきて、校歌にあるように、塩をくんでいた」

C「これ、なあに?(海水をゆでている煙をさす)」

C「あれは煙だよ」

C「わかった。みぞから海の水をくんで、煙でかわかして塩をとってた」

C「そうか、この土のところ(塩田)に海の水をまいて、かわかしてたんだ」

C「つけたしで、この家、わらでできているでしょ? だから、わらっていっぱいあったと思うの。そのわらを土のところにひいて、海の水をまいたんだと思う」

C「そう、おけで水をくんで、まいてかわかして、塩をとっていた」

C「このころはむかしだから、まきでやいて塩をかわかしてた」

天然塩は、

海のにおいがする

このほかにも、自分の考えをいう子がつづき、どうやら、この塩浜では、むかし塩をとっていたこと、そして、それをどんなふうに作っていたかにまで、話が進んでいった。ここで、「どうやって塩を作っていたのだろう?」と進んでもいいと思ったが、どういう塩を作っていたのかを、まずはっきりさせようと思い、また、意見をいいたりない子をフォローする意味からも、ノートに、まず自分のいいたりないことを書かせ、そのあと、塩を見せることにした。

T「ここで、むかし作っていたのは、これです」

C「塩だ」

C「やっぱり、塩だ」

T「こっちは、いま、みんなが食べている食塩です。これは、海水をもとにして工場で作っている塩なんだけど、この塩浜でむかし作られていたのは、これ、自然の塩です。いまは、日本ではもうほとんど作っているところはないんだけど。ちょっとあけてみるね」

シーンとなる子どもたち。その目のまえでふくろをあける。(お願い、うまくいって!)

C「わあ! 海のにおいがする!」

C「ほんとだ。海のにおいだ」

C「あまいにおいがしてる」

C「つぶが、はっきりしてる」

C「きれい。キラキラしてる」

さかんにさわって、なめようとする子どもたち。

T「じゃあ、この工場で作った食塩と自然の塩とをくらべてみるよ。手、鼻、目、舌、ぜんぶのチャンネルを使って確かめてみて」

さわったり、においをかいだり、味をみたりして動きまわる子どもたち。

C「自然のほうがつぶがきれい」

C「やっぱり、自然の塩は海のにおいがする」

C「自然のほうがやわらかい味」

C「そう。からいだけじゃなくて、あまい」

C「食塩はつよい」

C「自然の塩のほうがザラザラしている」

などの意見がでて、「こういう塩を、むかし、この塩浜では作っていたんだよ」と確認した。

そのあと、モハメッド君が「ねえ、虫めがねかして」といったのをきっかけに、子どもたちは、わたしの机のなかにたくさんはいっている虫めがねを使って、食塩と自然の塩の結晶をくらべるところで時間がきた。

「明日は、顕微鏡で結晶を見たい」という意見がたくさんでたので、そうすることを伝えて、第1時を終わった。

どうやって

塩を作っていたのだろう

塩の結晶を見て感動した子どもたちは、いったいどうやって、こんなきれいでおいしい塩を作っていたのかを探ろうという方向にむかった。そこでまず、実際に東京湾でとった海水と天然塩とを子どもの目のまえに置き、考えてもらうことにした。

子どもたちは、はじめ「え! これ、東京湾の水?」「意外ときれい」などと、その海水がすきとおっていることに驚いていたが、そのうちに、自分たちの考えをノートに書きはじめた。子どもたちの考えは、つぎのふたとおりに分かれた。

① 海水→にる→塩

② 海水→塩田にまいてかわかす→塩

しかし、「先生、これだけじゃあ、わからないよ」という高橋君たちの意見で、つぎの資料をだすことにした。それは市川歴史博物館から借りた、むかし塩づくりに使った道具、寄せ板・塩場ざる・おけ・すのこである。

この4つの道具の名まえをわたしから聞いたあと、子どもたちは、しばらく道具を自由にさわって、気づいたことをノートに書いていたが、勇気の、

「ねえ、これさ、ちょっと外でためしに使ってみていい?」

ということばをきっかけにして、道具を持って運動場へとびだしていく子、まえに見た「行徳汐濱」の絵をもう一度、広げて考える子、図書室へ資料をさがしに走る子、理科室へ行き、自分が考えたことを実験しようとする子、道具を自分のノートに写し、自分の考えをまとめる子と、それぞれ自分のやり方で探りはじめた。3校時終了のチャイムはなったが、こうなったら、4時間めもつづけるしかない。

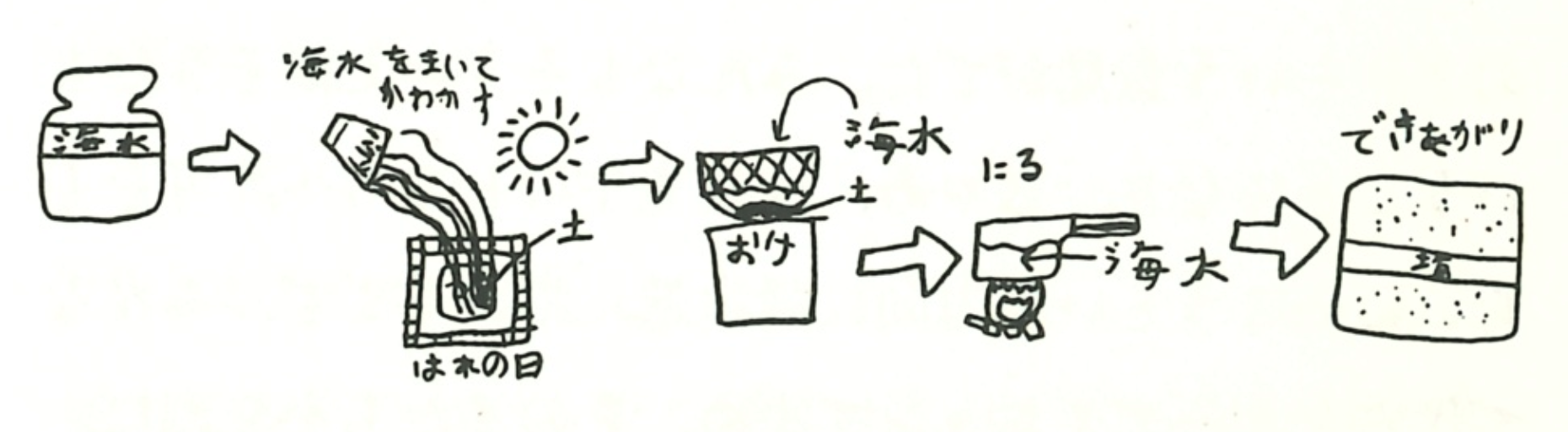

2時間の活動をとおして、ほとんど塩づくりの謎は解けたのだが、最後に、これも市川歴史博物館から借りた「塩作りの工程図」を見ながら、子どもたちは、自分たちの考えを確かめ、塩の作り方をノートにつぎのようにまとめた。

(後編へつづく)

出典:別冊『ひと』3号、1993年7月、太郎次郎社

安藤嘉之(あんどう・よしゆき)

千葉県、小学校教員。

退職後は岐阜県に帰郷し、中山道歴史資料館館長を経て、現在は中津川市ひと・まちテラス所長。

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)