石巻「きずな新聞」の10年│第5回│「きずな新聞」再刊のために必要なものとは?│岩元暁子

第5回

「きずな新聞」再刊のために必要なものとは?

倒れたことで、吹っ切れた

病院に運ばれた私は、ボロボロ泣きながら、いま自分がかかえているぐちゃぐちゃな気持ちをジョー(元記者ボランティアで、当時つきあっていた川口穣)に話した。

仮設住宅には、きずな新聞を楽しみに待っている人が大勢いること。「仮設を見捨てるのか」と怒鳴りこみにきた人がいたこと。仮設住宅で孤立している人はまだまだいそうなこと。だからどう考えても新聞を続けるべきなのに、どのように続けたらいいのか、まったく手立てがないこと。私の力不足で、この新聞はなくなってしまうこと。新聞がなくなれば、これまでの大勢のボランティアさんたちの努力はすべて水の泡となり、残念な気持ちと記憶だけが残されること……。

未来の夫は私のどうしようもない話を聴き、最後に何を言ってくれるのかと思ったら、何も言わなかった。

「そんなに思いつめなくても、きみのせいじゃないよ」とか、「そんなに続けたほうがいいと思うなら、やってみたら?」とか、「何があってもぼくはきみの味方だよ」とか、そういうことを言ってくれるのかなと思ったが、ただニコニコしながら私の話を聴き、最後に「暁子はだいじょうぶだよ」とだけ言った。

何がだいじょうぶなのかはわからなかったが、思いつめたすえに倒れたことで、私の何かが吹っ切れた。あれやこれやと考えすぎず、石巻の仮設住宅のためにもっとも必要なことをやろう、いちばん実現可能性の高い方法で——。そう思えるようになっていた。

読者アンケート回答者の84%が継続を希望

石巻にもどった私は、アンケートの集計結果を分析し、資料にまとめた。

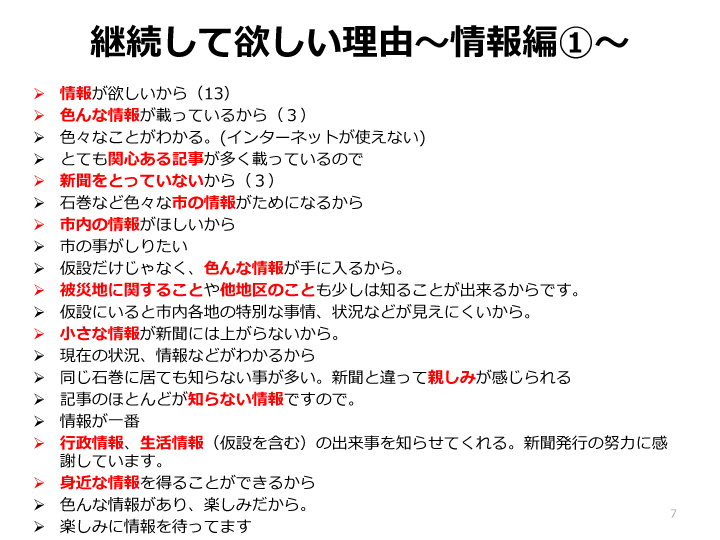

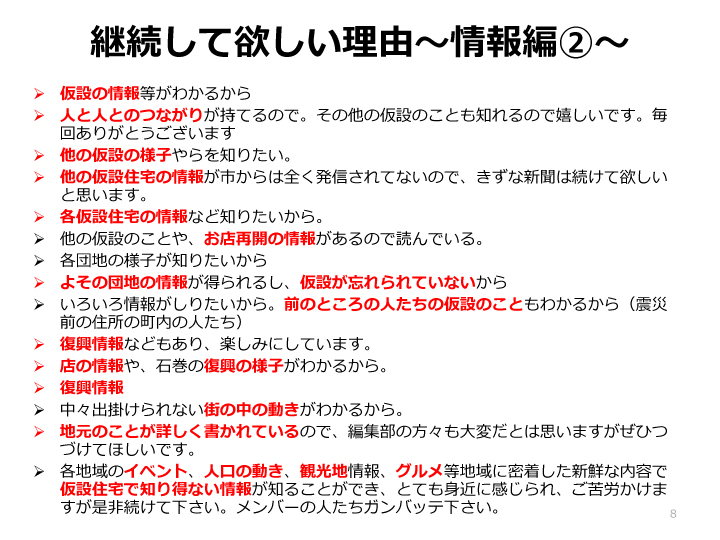

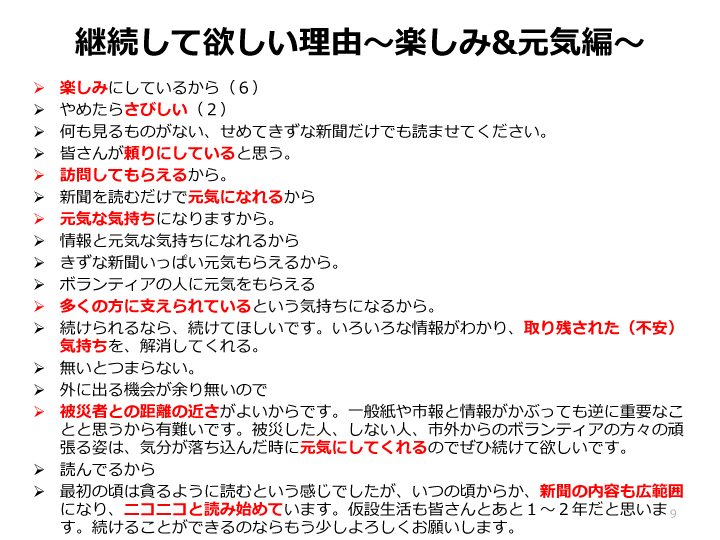

きずな新聞を読む頻度を尋ねる質問には、75%の人が「毎号かならず読む」、16%が「できるだけ読む」と回答。仮設住宅で、きずな新聞が多くの人に読まれていることがうかがい知れた。また、新聞の継続希望を問う質問では、84%が「継続してほしい」と回答。理由としては、「仮設にいると市内各地の特別な事情、状況などが見えにくいから」「いろいろ情報が知りたいから。震災前の町内の人たちの仮設のこともわかるから」と、おもに情報を求める声と、「多くの方に支えられているという気持ちになるから」「とり残された不安な気持ちを、解消してくれる」「気分が落ちこんだときに元気にしてくれるので」といった、(新聞の記事やボランティアとの交流によって)元気な気持ちになれるという声が並んだ。自由回答の欄には70以上のメッセージが寄せられ、その多くはボランティアへの感謝の声だった。

2013年4月5日、ピースボート災害ボランティアセンターの代表理事が来石し、アンケートの集計結果を説明する機会をもった。

私は、

・こんなに愛され、必要とされている新聞なのだから、これからも続けるべき。そして、その主体はピースボートが担うのがもっともサステナブルで現実的。

・とはいえ、リソースも限られているので、市内で活動している他団体との協業を模索したい。ただ、最終的な責任はピースボートがとる。でないとみんな、協力してくれない。

と訴えた。

代表理事は「活動資金は助成金をかならずとってやるから、好きなようにやれ」と言ってくれた。

きずな新聞再刊への覚悟を決める

いまでこそ、とてもシンプルに思えるプランだが、その決断になかなか踏み切れなかったのには理由があった。

ひとつは、当時、私たちのようなボランティア団体は長く現地で活動すべきではない、という考えが団体の内外にあったことだ。ヨソモノである私たちが復興支援を担いつづけるかぎり、地元の人たちは自立できない。そもそも私たちは「ずっといる」存在ではない。地元に引き継ぐことこそが「持続可能」だといわれていた。そのため、私たちも仮設きずな新聞の休刊が決まった直後から活動継続の方法を探っていたが、それはすなわち「地元の団体などにノウハウを教えて、引き継ぐ」というものだった。

地元のまちづくり団体などに打診をしたが、活動の意義や価値は高く評価してくださったものの、「この新聞はピースボートさんが発行して、ボランティアさんが配っているから愛されているのであって、私たちが発行主体になればこうはならない」と断言された。被災者支援団体とも情報交換をしたが、みんな、「ピースボートさんがやっているから成り立っている」「市内4000戸の仮設住宅に全戸配布なんて、とてもできない」「もともとやっている事業の延長でできる活動ではない」という反応だった。無理もないと思う。

もうひとつはもっと個人的な理由で、ジョーの存在だ。ジョーは約2か月間の記者ボランティアの活動を終えたあと、東京の出版社に就職していた。私たちはなんとなく将来結婚するつもりでいて、私が石巻での活動を終えて東京に帰ったらいっしょに暮らす、というのが暗黙の了解だった。「私もずっと石巻にいるわけじゃない」。その思いが、私の「やるべき! やらなきゃ!」という気持ちにブレーキをかけていた。

しかし、価値基準を「石巻の仮設住宅のために、いちばんイイコトをする!」に決めたら、それらの理由はすべて些細なことだった。「あわよくば、ほかの団体に引き継いでもらおう」なんて思惑が見えれば、ほかの団体はみんな逃げてしまう。「最終的な責任は私がすべて引き受けるから、いっしょにやろう。ついてきてほしい」。そう言い切って仲間を集めようと決めた。

さいわい、ジョーは好きなことを一生懸命やっている私が好きなようだし、やりがいのある仕事をやめて私に東京に来てほしいのであれば、はっきりとそう言うべきだろうとも思った。

こうして私は、きずな新聞の再刊に向けて歩みだすことになった。

新体制で変えるもの、変えないもの

読者アンケートの結果、仮設住宅では情報が必要とされ、元気な気持ちになりたい(=元気ではない)人たちが大勢いることがわかった。そのため、再刊する新聞のコンセプトは「仮設暮らしに役立つ情報をお届けする新聞」「ココロが元気になる新聞」とした。

より幅広く深い情報をお届けするためには、私がひとりで新聞をつくるのには限界がある。市内で活動するさまざまな団体とともに「編集部」を組織することにした。まちづくりや地域づくり、医療・健康、心のケア、コミュニティづくりなどを専門とする団体や個人に声をかけ、月に1回「編集会議」を開いて掲載内容を検討していくことにした。また、これまでよりも多くの記事を掲載できるよう、紙面のページ割も変更した。これまでも毎回徹夜していたのに、紙面を増やして毎回ちゃんと埋められるのか……という不安はあったが、すぐに杞憂だとわかった。仮設住宅の住民さんたちに届けたい情報は、とぎれることがなかった。

新聞配布については、仮設支援チームの長期ボランティアとして活動していたタクマくんをスタッフとして採用し、リードしてもらうことになった。代表理事は「紙面の充実化に全力を注いで、配布はぜんぶポスティングでもいい」と言ったが、私はどうしても戸別訪問という仕組みを残したかった。「アンケートの回収ボックスがない」と激怒して電話してきた住民さんのことが気にかかっていた。彼のような人にアプローチするためには、紙面だけでは足りない。戸別訪問で直接コミュニケーションがとれるチャンスを残しておきたかった。

配布地域拡大のため、パートナーを探す

ところで、現在の石巻市は、2005年の広域合併によって、1市6町が合併してできた市だ。これまでのきずな新聞は、旧石巻市内にある64の仮設団地にのみ配布していた。だが、仮設住宅で情報が必要とされているという現実は、郡部(旧石巻市以外)の仮設住宅でこそ深刻だろう。これまでも、津波の被害の深刻な沿岸部である牡鹿半島や雄勝地区に行く機会は多かったが、旧市との格差を感じている住民は多かった。再刊する新聞は、石巻市全域134団地約7000戸に配布することにした。

すべての団地を戸別訪問で配布することは時間的にも不可能だし、そもそもその必要がない地域もある。牡鹿や雄勝の仮設住宅は、あるていど、震災前のコミュニティが維持されたかたちで入居していて、抽選でどこの仮設住宅に入るかが決まった市街地の仮設住宅とは事情が違う。情報は届けたいが、孤立防止を目的にボランティアが一戸一戸訪問する必要はない。そういった地域のポスティングをだれかにお願いできれば、ほかのもっと孤立しがちな団地での戸別訪問に時間がかけられる。私たちは、毎日仮設住宅の訪問支援をしている石巻市の社会福祉協議会(社協)を訪ね、いくつかの地域で配布をお願いできないかと相談してみることにした。

社協としても、悪い話ではないのではないかと思った。私たちが仮設住宅を訪問するさいも、出てきたときは険しい顔をしていた住民さんが、新聞を目にすると笑顔を見せ、「いつもありがとうね〜」と声をかけてくださったりする場面が多々あった。言葉少なな住民さんも、新聞の記事をネタに会話することができる。新聞はコミュニケーションを円滑にするツールなのだ。社協の支援員さんが新聞を持って訪問すれば、きっと心開いてくれる住民さんも多いだろう——。

「私たちに尻拭いをさせるな」の意味

しかし、結果は撃沈だった。

「あんたたちNPOは、頼みもしないのに被災地にやってきて、好き勝手に活動して、続けられなくなったら地元に引き継ごうとする。あんたたちはそれでいいかもしれないが、押しつけられた私たちにとっては、ほんとうに迷惑なんだよ」。対応してくれた担当者はこう言った。

「支援員も忙しいから、キャパオーバーでできない」という話なら、しかたないと思った。しかし、迷惑とは……?

「私たち社協がその活動を続けられなくなったら、住民からの非難はすべて社協がかぶることになる。それを考えたことがあるか? あんたたちはいなくなればいいけど、私たちはずっとここで活動していくんだよ。うちの支援員は全仮設住宅を毎日回っているんだから、配るのはかんたん。たしかに、新聞を持って訪問したら、コミュニケーションしやすくなる住民もいるだろう。だが、あんたたちが身勝手で活動をやめたときに、その非難をかぶるのだけはごめんだ。私たち社協は腐っても鯛。私たちに尻拭いをさせるな」

よかれと思ってしたことが、迷惑だったなんて……。頭をガーンと殴られたような衝撃だった。

いったいどれだけ多くの団体に同じような相談をされたのかわからないが、正直「そんな言い方しなくても……」とは、いまでも思う。しかしながら、彼の言ったことはおそらく真実で、学ぶべきところはたくさんあった。

支援活動は、「とりあえずやればいい」というものではないこと。やり方と引き際が大切なこと。よかれと思って活動していても、立場が変われば見え方も変わること。100%正しい支援活動なんてないこと。だからこそ、可能なかぎり、まわりに迷惑をかけずに活動する必要があること。そしてなにより、一度はじめてしまったことには、大きな責任がともなうこと——。

「続けてほしい」の声に耐えられず、活動を再開させてしまったことが、はたしてよかったのか。あのままやめていたほうが、だれにも迷惑をかけず、将来活動を終えるときに住民さんに与える傷も浅くてすんだのではないか——。

さっそく、後悔の念が頭をもたげたが、自分のなかで打ち消した。「再開してよかった! と思える結果にしてみせる! ぜったいにいい活動をする!」。かたく心に誓った。

岩元暁子(いわもと・あきこ)

日本ファンドレイジング協会 プログラム・ディレクター/石巻復興きずな新聞舎代表。1983年、神奈川県生まれ。2011年4月、東日本大震災の被災地・宮城県石巻市にボランティアとして入る。ピースボート災害ボランティアセンター職員としての「仮設きずな新聞」の活動を経て、支援者らと「石巻復興きずな新聞舎」を設立し、代表に就任。「最後のひとりが仮設住宅を出るまで」を目標に、被災者の自立支援・コミュニティづくり支援に従事。2020年5月、石巻市内の仮設住宅解消を機に、新聞舎の活動を縮小し、日本ファンドレイジング協会に入局。現在は、同会で勤務しながら、個人として石巻での活動を継続している。石巻復興きずな新聞舎HP:http://www.kizuna-shinbun.org/

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)