科学のバトン│第6回│よく準備された研究に、よい結果がやってくる│毛内拡(脳神経科学者)

よく準備された研究に、よい結果がやってくる

学生たちへの「のれん分け」

毛内拡(脳神経科学者)

恩師略歴●宮川博義(みやかわ・ひろよし/1951年-):

東京薬科大学名誉教授。東北大学理学部化学科卒業。東北大学医学部医学研究科修了(医学博士)。山形大学医学部、ニューヨーク医科大学を経て、東京薬科大学生命科学部助教授、教授を歴任。脳神経機能学研究室主宰。イメージング技術をもちいてネズミなどの海馬ニューロンの特性を研究してきた。2016年に退職。主著に『ニューロンの生物物理』(井上雅司との共著、丸善出版)がある。

・・・・・・・・・・

研究者の「のれん分け」

2013年に博士(理学)の学位を取得してから、5年ほど研究機関の研究員として研究活動に従事しました。そして幸運なことに、2018年より都内の大学で、「生体組織機能学研究室」を独立して運営しています。おかげさまでメンバーも増え、現在、大学院生が6名、学部生が5名と比較的大所帯になっています。本稿では、恩師からの学びを自分の研究室運営や学生の指導にどのように活かしているかについて述べたいと思います。

私の研究室では、脳細胞や脳内物質からなる脳組織がどのようにして「心の働き」のような機能を生み出すのかについて研究しています。このような大テーマはありますが、研究室に所属している学生には、基本的にはかならず全員違う小テーマで研究してもらうように指導しています。その理由は、もし仮に教え子が全員研究者として独立した場合にも、自分の弟子どうしが競いあったり衝突したりしないようにするためです。

研究室に配属が決まった学生とは、よく話しあい、どういう思いで研究室に入ってきたのか、脳科学に興味をもった経緯などをじっくりとヒアリングして、テーマをいっしょに考えていきます。もちろん実験装置や予算、私自身の知識の問題で、「やりたいこと」がかならずしも「できること」とはかぎりませんので、そこはよく話しあって、すりあわせていく必要があります。

現在、学生が10名以上所属していますが、うまくかぶらない、かつ学生自身の興味を満たせるようなテーマが10以上並行して走っている状態です。私からすると、私の脳みそを10個に分けて与えているような感覚です。

理系の文書に求められる作文技術

研究テーマが決まった学生がいちばんはじめにすることが、研究計画書を書くことです。頭では自分が何をやるかわかっていても、それをいざ文書に起こすとなると、なかなかうまく書けないものです。

私も学生のころ、研究計画書を書こうと思ったものの、これまで書いてきた文書とはまったく性質の異なるものだったので、四苦八苦していたのを覚えています。最初に提出した文書は、原型をとどめないくらい真っ赤に添削されて返ってきてショックを受けました。それから、何往復も添削・修正をくり返し、ようやく「読める」研究計画書ができあがります。いま思えば、一言一句に至るまで細かく添削してくれた恩師には感謝してもしきれません。

理系と聞くと、受験では国語科目を選択しなくてもいいから、あまり国語が得意でなくてもよいのでは、という印象があるかと思います。しかし、それはとんでもない誤解で、文理を問わず国語力が重要となってきます。国語力といっても、人の心を打つような美しい文書ではなく、論理的に飛躍や矛盾がない、正しい文書を書く能力です。理系の文書の例として、いちばんわかりやすいのが、取扱説明書のような、どんな人が読んでもかならずひとつの正解にたどり着けるような、理路整然としたものです。

社会に出ると、企画書やレポートをはじめとして、そのような理系の文書を書くことが求められます。しかし、そのような文書は、だれしもはじめから書けるわけではありません。それ相応のトレーニングが必要です。残念ながら講義だけでは、それを鍛える機会はありません。したがって、卒業研究で配属された研究室で、はじめて本格的な作文技術をたたきこまれることになります。その最初の第一歩が研究計画書です。

たいていの場合、はじめはまったく書けない場合が多いので、一文でもいいから書いたら一度提出して、そこからはじめようとアドバイスしています。そこから、ときには10往復くらいの添削・修正をへて完成をめざします。

ちなみに、私の恩師も採用していたおすすめの書籍は、木下是雄『理科系の作文技術』(中公新書)です。この本では、主語と述語を対応させるなどの「格の正しい日本語」を書くことの重要性や、事実と仮説と意見を分けることの重要性などについて述べられています。出版年からだいぶ時間がたっていますが、いまなお色あせないバイブルだと思います。

研究計画書の構成をどう組み立てるか

現在、私が採用している研究計画書の構成はつぎのようなものです。

・研究の背景

・問題点

・一般的な解決方法

・仮説と目的

・仮説の検証方法

・研究の月次のマイルストーン(達成目標)

研究の背景というのは、自分の研究テーマにかかわるこれまでの研究の歴史をふり返り、何がわかっていて、何がわかっていないかを記述する欄です。多くの学生は、教科書でも執筆するかのように、知りうることをあれもこれもとつめこみがちですが、よけいなことがいっさいなく、研究目的にダイレクトにつながるような知識だけを書くことが求められます。じつは、ここを書くのがいちばん難しいので、後回しにしてもいいよと指導しています。

問題点は、たとえば、「Aということはわかったが、Bについてはまだわかっていない」「Cさんの研究ではこう主張しているが、Dさんは別の主張をしていて矛盾している」など、自分の研究が完成したときに解決したい問題点を挙げます。

続く一般的な解決方法の欄では、上で挙げた問題点をどのようにしたら解決できるかを、あくまで一般論として記述します。ここでは具体的な研究手法を挙げるのではなく、どういうことがわかれば、問題点が解消されるのかについて論じることが求められます。

つぎに、それに対してどのような仮説が考えられるかを記述します。この仮説を検証することが、研究の目的となるわけです。目的では、何をどこまで明らかにするのかを具体的に記述することが求められます。たいていの場合は、この目的から書きはじめることになります。

最後に、仮説を検証する具体的な手法や研究計画、そして月ごとの達成目標を書いていくことになります。この達成目標のことをマイルストーンとよんでいますが、これは教官が設定するのではなく、あくまで自分自身で立てることがミソとなります。たいていの場合、見立てを誤って、1年後には論文が出ているような、大風呂敷を広げたマイルストーン設定となっていて驚かされます。しかし、日々研究するなかで、自分の力量や、生物を取り扱う研究がいかに自分の思いどおりにいかないかを悟って、より実現可能性の高いマイルストーンへと修正されていきます。

どっちに転んでもおもしろい仮説を立てる

研究の進め方にはさまざまなスタイルがあります。私が採用しているのは、仮説検証型とよばれるものです。この方法は、少ない予算と労力で研究を進めることができるというメリットがある一方、仮説の立て方に結果が大きく左右されることや、仮説じたいがバイアスとなって、たとえば仮説を覆すような結果や、そもそも仮説の想定を超えたような発見を見逃してしまう可能性も否定できません。

他方、仮説を立てずに、ビッグデータとよばれる大量のデータをコンピュータの力を借りて処理し、新たな知見を得るという研究のスタイルは、データ駆動型とよばれています。この方法は、仮説というバイアスがないので、あっと驚く大発見をするポテンシャルを秘めていますが、コストや人員を大量に投じる必要があります。さらにコンピュータが弾きだしたデータをどう解釈するかの能力が問われる場合もあります。

どちらも一長一短ではありますが、私のような弱小研究室で、かつメンバーが2、3年でひんぱんに入れかわってしまうような研究室では、仮説検証型を採用するのが、コストパフォーマンスがよさそうだと考えています。

この研究スタイルでは、「仮説を立てる」部分が、研究の最大の醍醐味となります。設計不良の場合、仮説を支持しない結果が出た場合、これまでの研究の結果が水の泡ということにもなりかねません。したがって、正しい仮説を立てる力量が問われます。では、どんな仮説がよい仮説なのでしょうか。

恩師からの教えのひとつに、「何かがないと言うことは、何かがあると言うことよりもはるかに難しい」というものがあります。なぜなら、その仮説の反証となる例がひとつでも見つかったら、その仮説は成り立たないからです。その反証をひとつひとつ検証するのは、不可能です。たとえば、人間にXという遺伝子はない、という仮説を検証するためには、地球上にいる80億人全員の遺伝子を調べる必要があり、さらには過去に存在していた人、これから生まれてくる人すべてを調べる必要がありますが、それはまず不可能です。

そのため、仮説を立てるさいのくふうが必要となります。つまり、どちらに転んでもおもしろいというような仮説を立てるということです。通常は、仮説に反する結果が出た場合は、「失敗した」と思うかもしれませんが、どちらに転んでもおもしろい仮説を立てれば、結果として失敗という概念はなくなります。

仮説を支持するデータが出れば、ほんとうかなと、別の切り口での検証がはじまりますし、もし仮説を支持しないデータが出た場合は、どうしてそうなるのか、また新たな仮説を立てて、つぎの検証作業がはじまります。どこまでいっても検証に終わりがないというのが理想的。そうすれば、自分の頭で、とことん考えつづけられるからです。

かならずしも答えがあるわけではないのが研究

われわれのような理系分野でも実験科学に分類される研究室では、とにかく実験がしたい、手を動かしたいという要求が多く聞かれます。また、実験結果に対して、この結果は正しいですかと聞いてくる学生も少なくありません。これは、テキストどおりに手を動かしていれば望むような結果が出るという学生実習の影響かと思われますが、じっさいの研究の世界では、答えがないことが大多数ですし、それは教員ですら正しいかわからない、と言うほかありません。むしろ、どうしたらそれが正しいと言えるか考えてみようということになります。

実験することはたしかに大事ですが、それ以上に、綿密に計画を立てること、そしてその準備を入念に整えること、結果が出たらじっくり吟味してつぎの仮説を立てること、この一連の作業が研究のもっともおもしろい部分となります。私の恩師もよく、研究は準備が8割と言っていましたが、まさにそのとおりで、よく準備された研究には、よい結果がやってくるのだと思います。

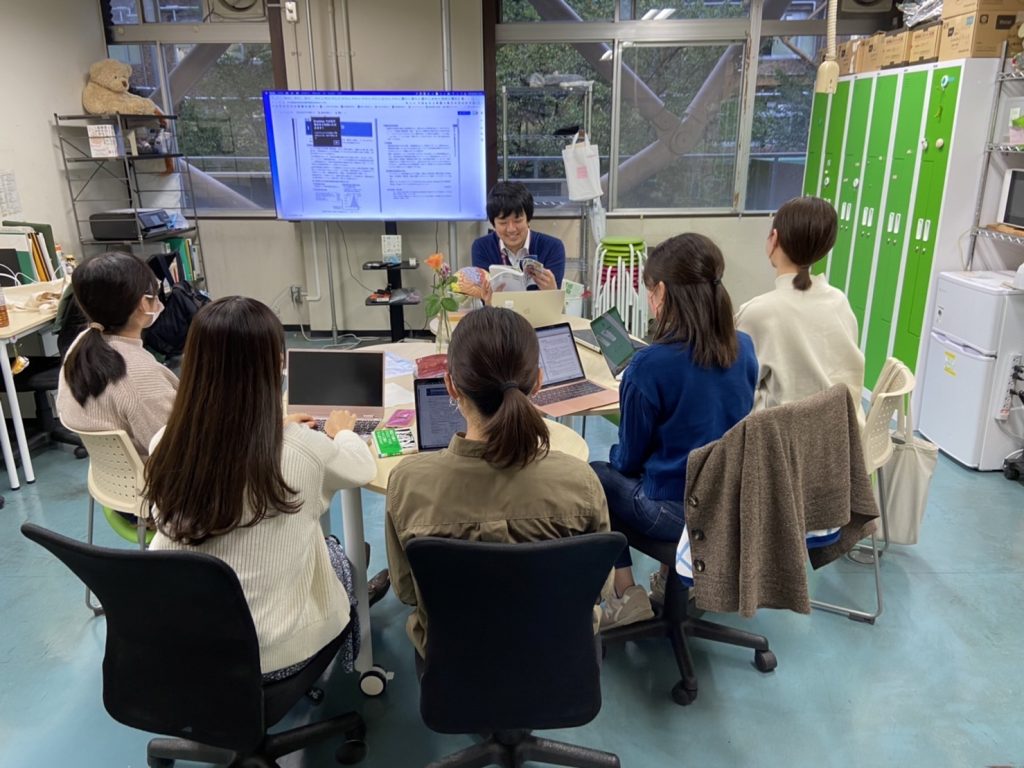

週1回、その週にやったことを報告し、自分の立てたマイルストーンにどれくらいコミットできたかを自己評価するためのミーティングを開催しています。ミーティングでは、生データを見せあって議論することに重点を置いています。実験で出てきた結果が、仮説を支持するような結果だった場合は、当然うれしいですが、私の興奮がもっとも高まるのが、仮説を支持しないような結果が出た場合です。当の学生にはなかなか理解してもらえませんが、なにごとも予想どおりにいくのはおもしろみがないものです。よく準備を重ね、出てきたデータの信頼度も高い、けれども仮説を支持しないとなると、それは新たな研究の扉を開けることにつながるため、テンションが上がります。これも、どちらに転んでもおもしろい仮説を立てていたおかげと言えます。

しかし、その境地に至るまでに徹底的に疑うことが求められます。データの取得した条件は正しいか、どれくらい再現性があるか、データの解析方法は正確か、解釈に誤りはないか。このような思考法は、クリティカルシンキングとよばれています。科学が発展してきたのは、自己否定をくり返してきたからとも言われています。事実を真摯に受けとめ、徹底的に疑い、問いを洗練していく姿勢こそが、自然に対して誠実であると思います。

教え子たちにかんちがいしてほしくないのは、このようなクリティカルシンキングは、けっして人格否定をするためではないということです。私も若いころは、自分の一生懸命出したデータや、せっかく考えた考察に対して否定的な意見が集まると、自分の頭が足りないからなのかと落ちこんでしまったことがあります。しかし、これは科学という土俵の上でのルールの話です。お相撲さんはべつに本気で相手を憎んで、張りあいをしているわけではありませんよね。むしろ、否定的な意見が集まるということは、その課題は議論に値すると思ってもらっているという証拠です。科学者が、うがった見方をしてしまうのは、そのような教育を徹底して受けてきたからにほかなりません。しかし、もしそれが人格否定にまで及んでいるとしたら、それはルール違反です。

読者や聴衆に解釈の努力をさせない努力

ミーティングや学会など、人前で発言し、プレゼンをおこなうときも、作文と同様に、背景、問題点⋯⋯、と順にロジックを展開させていきます。結果を述べるさいは、事実を明確にし、仮説や意見とはしっかり区別するということを徹底します。

正しく質問し、またそれに答えるというのも、研究室で鍛えなければならないスキルのひとつです。テレビなどで記者会見やそれに対する答弁を目にする機会が増えましたが、だらだらと自分の意見を述べてしまい、何が質問だったのかがぼやけてしまうケースや、答える側も論点がずれて質問に答えていない、結果的にチグハグで、いったいなんの時間だったのかと思わせるようなケースが散見されます。

結論から述べる、論点をまとめる、のように、質疑応答にも作法があります。正しく質疑応答するということも、じつははじめからできるものではないので、しっかりと鍛錬する必要がありますが、その貴重な場が研究室のミーティングだと考えています。

また、研究結果をわかりやすく説明するために、図表を作製することも求められます。作図するさいには、読み手や聞き手の気持ちを想像し、過剰なくらいに親切であることが重要ですし、読者や聴衆に解釈の努力をさせてはならないと考えています。理系の文書では、ポエムとは違って、100人がひとつの結論に至ることが求められるからです。

以上のように私の研究室では、作文、プレゼン、質疑応答の最低限のルールやスキルを徹底的に身につけてもらうことをもっとも重要視しています。これは、社会に出てからも必要とされる能力であり、大学の講義だけでは身につきづらいものであるため、研究生活をとおして実地訓練を積んでいきます。

私が学生の卒業研究に期待することは、立派な実験結果を出すことではなく、作文、プレゼン、質疑応答の能力を最大限まで伸ばしてもらうことにあります。脳の研究というのは、その手段にすぎないと思っています。でも、どうせやるなら、自分の興味があることがよいですよね。

研究者としての重要な資質のひとつに好奇心が挙げられます。私の教え子のひとりは、好奇心のままに研究を進めるタイプで、研究者としての将来が楽しみな学生のひとりです。しかし、入ってきた当初は、興味の向くまま、あっちに手をつけ、こっちに手をつけ、まとめあげる気はいっこうにないという状態でした。本人が楽しんでいたので、〝自由研究〟としてはそれでよいのですが、大学の研究室としては、努力の成果をなんらかの結果としてまとめたいもの。そこで、上で述べたような研究者としての考え方を、着実に伝える努力をしました。はじめはうまくいかず、その研究はとっ散らかる一方でしたが、根気よく続けていくことで少しずつ教育の成果が見えるようになってきたのです。しっかりと仮説を立て、その結果を文章で的確に伝え、要を得た質疑応答もできるようになってきました。最近、その成果が認められ、その学生が学会発表で賞を受賞しました。私としてもとてもうれしく、誇らしいできごとのひとつです。

どんな人でも、正しい学習を重ねれば、めざすべき研究者としての思考方法ができるようになります。それは一朝一夕では身につきませんが、その暁には、かならずや新しい発見が待っています。それを伝えるのが私の使命だと感じていますし、それを達成したときに、私のいちばんの喜びは訪れます。

私自身がどんなことを考えて研究に臨んでいるかの一端は、拙著『脳研究者の脳の中』(ワニブックスPLUS新書)にも述べられています。もしよければそちらもご参照ください。

毛内拡(もうない・ひろむ)

脳神経科学者、お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系助教、博士(理学)。1984年、北海道生まれ。専門は、神経生理学、生物物理学。「脳が生きているとはどういうことか」をスローガンに研究を続ける。著書に、『脳を司る「脳」』(講談社ブルーバックス)、『面白くて眠れなくなる脳科学』(PHP研究所)、『脳研究者の脳の中』(ワニブックスPLUS新書)など。P・バッカラリオほか『頭のなかには何がある?』(太郎次郎社エディタス)の日本版監修も手がける。

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)