フリチョフ・ナンセンと出会う│第3回│ホモ・サピエンス史上最高のホモ・サピエンス│服部文祥

ホモ・サピエンス史上最高のホモ・サピエンス

服部文祥

服部文祥

発想も行動もケタ違い

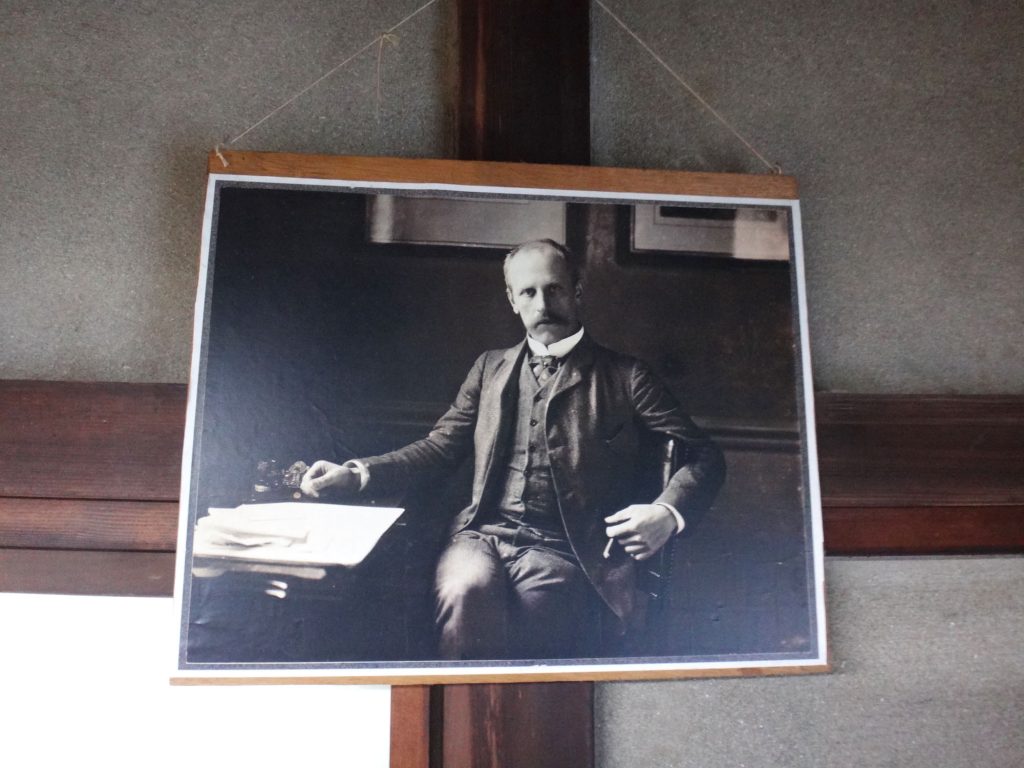

おそらくフリチョフ・ナンセンは人類史上最高の人間である。もちろん、すごい人間はほかにもたくさんいる。メッシとか、キプチョゲとか、ボルトとか、大谷翔平とか、ミケランジェロとか、アインシュタインとか、ソクラテスとか、漱石とか、真田幸村とか。ただ、身体能力と思考力と行動力が優れ、個人としてだれもやったことのない規模で、だれもやったことのない大冒険を成しとげたということを考えると、ナンセンに比する人間を私は知らない。あえて2022年の話題と社会状況でたとえるなら、リオネル・メッシが国連の事務総長になってウクライナ戦争を終結させ、ノーベル平和賞を受けたら、ナンセンに近い……かもしれない。

そのナンセンが日本ではあまり知られていない。

発想と行動の規模が大きすぎるうえに、最大の探検的な見せ場が北極海なので、イメージしにくいのだと思う。

かくいう私も、ナンセンのすごさを意識したのは30歳のころ(20年前)だった。私に登山を教えてくれた和田城志というおっさんが「人類史上最高の探検家はナンセンやで。あきらかに人物としてのレベルがちゃう」と教えてくれた。

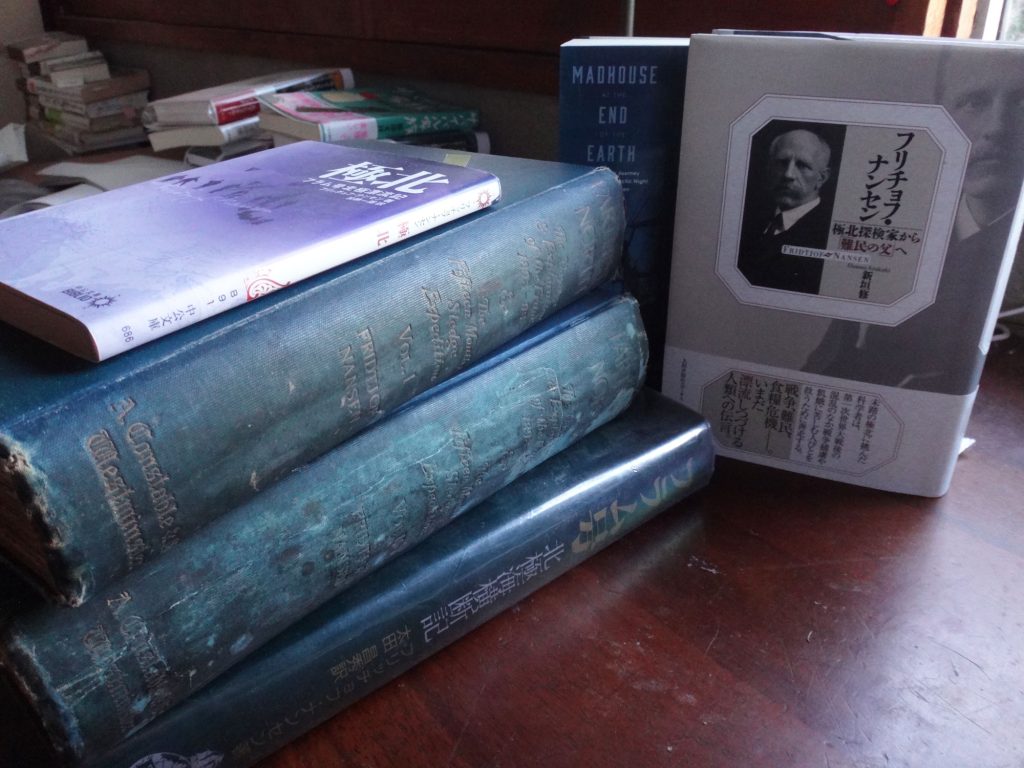

アムンセンの名前は、世界史の授業で聞いたことがあった。南極点に人類ではじめて到達したというわかりやすいタイトルと、南極点到達を競ったイギリス隊の存在、さらにはそのイギリス隊が南極点到達後に全滅するという悲劇も加わって、アムンセンは有名だ。

そのアムンセンは、ナンセンの教え子というか、かなり年下の後輩で、南極点の遠征に使った船はナンセンが北極海の大冒険のために造船したフラム号であるということは注目されていない。そのうえ、南極点到達のカギとなった犬ぞりとイヌイットの文化を駆使するやり方も、もとをたどるとナンセンが取り入れ、実践していたものだ。さらには南極遠征隊の問題児ヨハンセンは、ナンセンの北極探検時のパートナーでもあった。

ともあれ、ナンセンが柔軟な思考と高い実行力でつくりあげた極地探検法と船と装備がアムンセンに受け継がれ、南極点への一番乗りが成されたのだ。しかも、やや頭が固かったイギリス人たちが自分たちのやり方(エンジンと馬とバーバリーの上着)に固執することで、ナンセンタクティクスのすごさをより明確にしてくれた。

話がやや小難しいほうに傾きはじめたが、もう少しだけ我慢して、私の話を聞いてほしい。

未知の世界へ──常識やぶりの計画

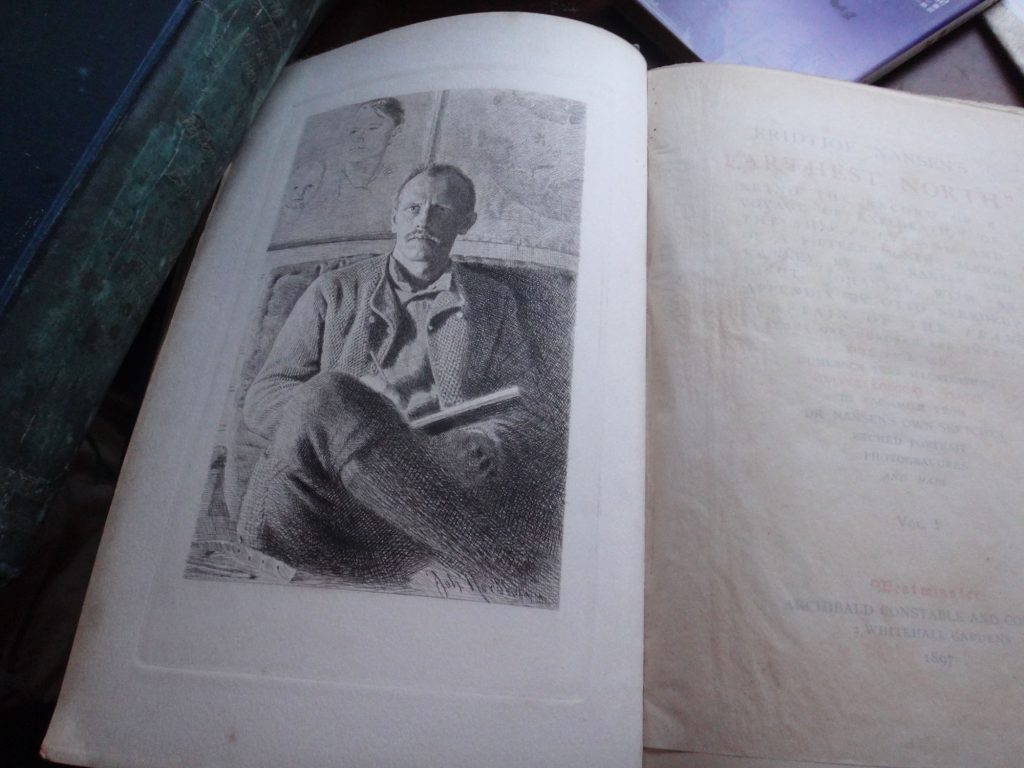

19世紀末、ヨーロッパとアラスカとグリーンランドとユーラシア大陸に囲まれた地球上の北側が、いったいどうなっているのか、人類は知らなかった。ただ、シベリア沖で難破した船の残骸がグリーンランドで発見されるという事件があった。これを知ったナンセンは、すくなくともシベリア沖からグリーンランドへ海氷が移動していると考え、その海氷といっしょに北極海を漂流すれば、北極海がどうなっているのかわかると考えた。

海氷の上に家を建てれば、そこで暮らしているうちに北極海を横断できるというわけである。海氷は不安定なうえに溶けるので、家を建てるのは無理。ということで海氷の圧力にも壊されない頑丈な船を造ることにした。それがフラム号である。

当時、世界中を植民地にして搾取していた大英帝国は、植民地化の先鋒ともいえる探検界でも大きな力があった。いまでも地理学会の中心に位置するのは、当時からあるイギリスの王立地理学会である。その王立地理学会は、ナンセンの北極海漂流横断計画を「頭がおかしい」と小馬鹿にした。ちなみに、ナンセンの名前を探検界にとどろかせた最初の探検である「グリーンランド横断」も、イギリス王立地理学会は実現不可能と否定していた(ナンセンが目的を達して帰ってきたら金メダルを贈った←ここは誠実)。

ヨーロッパの関係筋からほぼ賛同を得られないまま、ナンセンは5年分の食料と燃料をフラム号に積み込んで、北極へ向けて出発する。5年分である。宇宙開拓まで視野を広げても、ひとつのグループが孤立したまま5年間活動するプロジェクトはこの世の中に存在しない(流行のSF『プロジェクト・フェイル・メアリー』くらいだ)。8000メートル峰の登山でもせいぜい3か月である。

海氷とともに漂流する

実際に、シベリアの沖で氷海にフラム号を突っ込み、ナンセンは氷上越冬漂流を開始する。長い航海で人間を悩ませてきたのは、いつの時代も、ビタミン不足による壊血病だ。とくに北極探検は、野菜も果物も調達できない。だが、ナンセンは若き日のグリーンランド横断時に、現地のイヌイットから、アザラシなど海獣を生のまま食べることで壊血病を予防できると学んでいた。科学文明的に進んでいることを自負するヨーロッパ人は、先住民を馬鹿にはしても学ぶことはない。だが、ナンセンは極地で生活を営む先住民から、生肉食だけではなく、アザラシ毛皮の衣服や犬ぞり、カヌーなどさまざまなことを学び、自分の探検に取り入れていた。

話はそれるが、デルス・ウザーラを世に知らしめたアルセーニエフ(ロシア極東地域の探検家・ロシア軍人)も、仲間のロシア人が馬鹿にする先住民猟師デルスの能力を高く評価し、重用した点で、思考が柔軟で公平な人物だった(アルセーニエフとナンセンは交流があった)。

ナンセンは海氷といっしょに北極海を横断するだけではなく、さらなる野望を心の内に秘めていた。ついでに北極点にも到達してしまおうというのである(北極点への到達は19世紀の初めころから試みられている文明世界の目標だった)。だが、天測から割りだしたフラム号の漂流ラインは北極点から離れていた。そこでナンセンは、グリーンランドで学んだ犬ぞりを使って、フラム号を離れて北極点を目指して出発することにする(これを見越してソリ犬をちゃっかりフラム号に乗せていた)。

フラム号は海氷とともに漂流している。当時はGPSはもちろん、通信機もない。海氷上で船から遠く離れるということは、二度と船に戻れないということである。だが、ナンセンはヨハンセンを伴って出発する。そして当時の世界記録である北緯86度(北極点まであと400キロ弱。東京─京都間くらい)まで接近し、これ以上行くと生きて帰れないと判断して、方向を転換、ユーラシア大陸へ向けて南下を始めた。

もはやこの時点で探検史の金字塔なのだが、ここからが本番である。

氷の世界で越冬するとはどういうことか

南下を始め、ソリ犬を泣く泣く食料として食べ(ナンセンは愛犬家)、海氷が割れはじめてソリをカヤックにして漕ぎだし、当時まだ文明世界に知られていなかったフランツ・ヨセフ諸島にたどり着き、そこで「越冬する!」と決断した。食料としてアザラシとセイウチとシロクマを狩り、セイウチのキバを棟に、アザラシの毛皮を屋根に葺いて、一坪ほどの自作岩小屋で冬眠のような越冬を開始する。海獣の肉を食べ、シロクマの生食で寄生虫にあたり、獣脂ストーブで暖をとりながら、1日20時間眠って春を待った。

そして、春になりふたたび南へ出発しようとしたとき、ナンセンの体重は増えていたという。その越冬の報告はこう締めくくられる。

「弾薬の予備はライフルの弾が100発と散弾が110発あった。これだけあれば、まだ数回の冬に十分だ」

越冬が終わってなお、ノルウェーに帰り着くまでは、さらに何度でも越冬する覚悟があったということである。

岩小屋だけでなく、北極圏を旅しながら、いろいろなものを自分でつくりだす。衣服や靴を毛皮から作り、「焼いた骨は苦労してすりつぶし、均質な細粉にして脂肪油と混ぜる。こんな苦労のすえに作ったペイントはまるで使いものにならなかった」。イトを作ろうととっておいたセイウチの背中の腱をキツネに食べられて怒り、すぐつぎの瞬間にシロクマの足跡を見つけて、興奮しながら追いかける。シロクマと素手で戦う。アザラシを狩って「ナイフを鞘から抜いてアザラシの喉に突き刺すと、血がドッとあふれ出し、水面は遠くまで赤く染まった。素晴らしい食べ物になる血が、無駄になってしまうのがとても残念だった」という感想を漏らす。

それぞれの帰還

春になってふたたび南下を始めたナンセンとヨハンセンは、潮の干満の認識ミスでカヤックを流してしまい、水泳は苦手なのに水温ほぼ0度の海を泳いで回収し、遠くに犬の吠え声を聞く。それは空耳ではなく、イギリスの探検隊(友人)だった。ナンセンとヨハンセンはイギリス隊と合流し、生還を果たしたのである。

一方、フラム号はそこそこ順調に漂流航海を進め、北緯85度付近を地球3分の1(経度120度分)移動し、しだいに南下して、海氷から脱出できそうになっていた。漂流方向が南に変わることで、シュピッツベルゲン島も近づき、漂流中には出会えなかったシロクマと遭遇する(約16か月ぶりの獲物)。

船に残った隊員は、久しぶりにシロクマをしとめて食べた。それは「みんなまた近いうちにクマ公が現れてくれればいいと願いながら、腹いっぱい食べた」と報告される。そして氷海からなんとか脱出し、進路を南へとり、ノルウェーの捕鯨船に遭遇する。「ナンセンとヨハンセンは帰国しているか」という問いに、望んでいた答えはなかった。

だが、ノルウェー北部の港に入ったフラム号に「ナンセンとヨハンセンはイギリスの探検隊と合流して帰国中」というニュースが届いた。そしてさらに北の港に無事着いていたナンセンのところにも、フラム号から「無事帰還した」という電報が届いた。

ナンセンとフラム号は1年以上離れていたが、たった2日違いで無事に帰国したのである。

狩りをしながら山を旅する

狩猟を始めたばかりのころ、私は獲物が獲れなかった。狩猟のカギは、狩猟技術(射撃や待ち伏せ、ストーキング)以上に「獲物との間合い」なのではないかと感じていた。ところが世の中に、その間合いを教えてくれる情報を見つけることができなかった。ケモノを撃ち殺す瞬間の情景を報告する文章を探し、ナンセンがシロクマを撃って食っていたことを思い出して、昔読んだ極地探検の本を本棚から掘りだし、パラパラとめくったのが、ナンセンとの再会、というか、本当の出会いだった。

自然環境のなかで、獲物を狩りながら旅を続けていくこと。それは私が狩猟の先で憧れていることだった。できるだけ食料と燃料を山で調達するサバイバル登山を実践し、その先で狩猟にまで手を出したことで、若いときに読み飛ばしたときにはうまく理解できていなかったナンセンの探検のすごさを、少しは理解できるようになっていた。

以来、私のスーパーヒーローはナンセンである。狩猟をしながら長く山を旅する冬のサバイバル登山も始めたが、それは規模の小さなナンセンごっこにほかならない。

北極漂流は、文明世界から大絶賛され、のちにナンセンはその知名度と頭脳と行動力とルックスのよさで、国際政治の世界にかり出されていくことになる。

服部文祥(はっとり・ぶんしょう)

登山家、作家。1969年、横浜市生まれ。大学時代に登山をはじめ、96年、世界第2位(8611m)の高峰、K2に登頂。日本では、剱岳や黒部で冬期初登攀を記録。99年、最低限の装備しか持たずに食料も現地調達する「サバイバル登山」を開始。2005年からは狩猟もとり入れた独自の山行を続けている。著書に『サバイバル登山家』(みすず書房)、『息子と狩猟に』(新潮社)、『You are what you read. あなたは読んだものに他ならない』(本の雑誌社)、『お金に頼らず生きたい君へ』(河出書房新社)など多数。

![[Edit-us]](https://www.editus.jp/wp-content/uploads/2021/01/c04ff33146ebacd91127e25459d47089-1.png)